今回は、日本国憲法の条文を通して、財政についての条文を見ていこうと思います。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

日本国憲法第83条から第91条まで(穴埋め問題)

第八十三条

国の財政を処理する権限は、( )に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、( )又は( )の定める条件によることを必要とする。

第八十五条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、( )に基くことを必要とする。

第八十六条

( )は、毎会計年度の予算を作成し、( )に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条

- 予見し難い予算の不足に充てるため、( )の議決に基いて予備費を設け、( )の責任でこれを支出することができる。

- すべて予備費の支出については、内閣は、( )に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 すべて皇室財産は、( )に属する。すべて皇室の費用は、( )に計上して( )の議決を経なければならない。

第八十九条 公金その他の公の財産は、( )の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は( )に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条

- 国の収入支出の決算は、すべて毎年( )がこれを検査し、( )は、次の年度に、その検査報告とともに、これを( )に提出しなければならない。

- 会計検査院の組織及び権限は、( )でこれを定める。

第九十一条 ( )は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも( )一回、国の財政状況について報告しなければならない。

日本国憲法第83条から第91条まで(答え)

第八十三条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第八十四条

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

第八十五条

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

第八十六条

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第八十七条

- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

- すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条

- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

日本国憲法第83条から第91条まで(解説)

今回は財政の章の条文をピックアップしてみました。

日本国憲法第83条から85条までの解説 – 租税法律主義

そもそも、財政の処理とは行政作用だと言われています。この場合、国などが国民の権利や利益に影響を与える行為だということです。したがって、十分な人権の配慮が必要になります。

内閣が勝手に税金を集めて使い道を決めることはできません。税金は汗水流して働いている国民の収入(所得)などから集められますね(くわしくは、経済分野の「税金」を勉強してください)。そして、税金は国民のために使われるべきです。そのためには、国民の代表者である国会議員によるチェックが必要だと考えます。こういうのを、民主的コントロールという言葉を使って表現することがあります。日本国憲法第83条は、財政民主主義の基本条文だと言われます。

日本国憲法第84条は、政府の収入面における財政民主主義を規定した条文だと言われています。内閣(政府)が勝手に税金を作ってはいけませんということです。税金を新たに作るときには、国会で審議して法律を作らなければいけません。これを租税法律主義と言います。

日本国憲法第85条以下は、今度は政府の支出面における財政民主主義の規定だと言われています。「税金などによって集められた国費の使われ方について、国会のチェックを受けてください」と言っています。これが、「国会の議決に基く」という言葉に表れています。

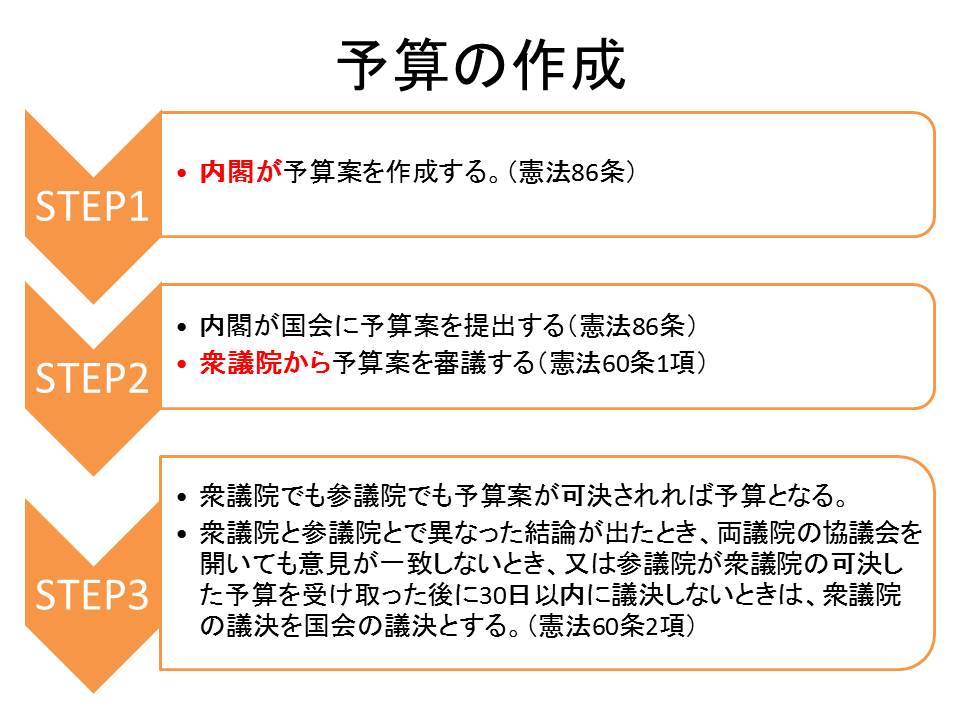

日本国憲法第86条について – 予算案の作成について

日本国憲法第86条は予算は誰が作るのかという条文です。

予算案の国会の議決については、日本国憲法第60条の解説をご覧ください。

なお、国会に提出された予算については、内閣の予算提案権を損なわない範囲内において修正を行うことができるとされています。

日本国憲法第89条について – 予算案の作成について

この条文は高校入試や大学入試の範疇外になると思います。司法試験や司法書士試験や行政書士試験や公務員試験などの法律関係の資格試験や大学の法学部などでは必ず読み込む重要条文です。

この条文はちょっと複雑なので、まずは主語と述語の部分を抜き出しましょう。

公金その他の公の財産は、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

日本国憲法第89条の一部抜粋

ではどんな場合に支出しまたはその利用に供してはならないのかというと、以下の2つの場合です。

- 宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持

- 公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業

こんなふうに読むと条文が分かりやすくなります。

上の1.のケースは、政教分離原則を財政面から保障する条文です。「宗教上の組織若しくは団体」にあたるのかどうかを判断した有名な判例としては、「箕面忠魂碑事件」「空知太神社事件」などが挙げられます。

なお、政教分離原則については、日本国憲法第20条の条文を見直してみましょう。

日本国憲法第90条 – 決算について

日本国憲法第90条の条文は、登場する国家機関をうまく整理しておく必要があります。

- 検査をする:会計検査院

- 国会に提出する:内閣

こんな感じで整理をしておくとよいと思います。