高校倫理で学ぶ「古代インドの思想」の中でも、バラモン教はすべての基礎となる重要な存在です。

現代のインドで信仰されているヒンドゥー教の源流であり、さらに仏教やジャイナ教が誕生する思想的土壌をつくった宗教でもあります。

高校の授業で登場する「カースト制度」「輪廻転生」「業(カルマ)」「解脱」といった概念の多くは、このバラモン教から生まれました。

つまり、バラモン教を理解することは、インド思想全体の地図を手に入れることと同じ意味を持っています。

この記事では、バラモン教がどのように成立し、どのような世界観を持ち、人々にどんな生き方を示したのかを、高校生にも分かる言葉で丁寧に解説していきます。

バラモン教の誕生と古代インド社会

バラモン教は、紀元前1500年頃から古代インドで形づくられていった宗教です。

その担い手となったのは、中央アジアの遊牧民であったアーリヤ人でした。

アーリヤ人は、カイバル峠を越えてインド北西部のパンジャーブ地方に入り、やがてガンジス川の中・下流域へと移動し、定住農耕社会を築いていきました。彼らは雷や火、太陽といった自然現象に畏敬の念を抱き、それらを神として崇拝する多神教的な信仰を持っていました。

社会が発展し、農耕や定住が進むにつれて、神々に豊作や平和を祈る儀式が重要視されるようになります。この複雑な祭祀を専門に執り行う役割を担ったのが、司祭階級である「バラモン」でした。

次第に、バラモンは「神々と人間をつなぐ存在」として強い権威を持つようになり、その支配的立場から形成された宗教が「バラモン教」と呼ばれるようになります。

ヴァルナ制度とは?

バラモン教が社会に深く根づく過程で生み出されたのが、「ヴァルナ」と呼ばれる身分制度です。

ヴァルナとはサンスクリット語で「色」を意味する言葉ですが、ここでいう「色」は、単純に肌の色だけを指すものではありません。この言葉が身分制度を表す概念として用いられるようになった背景には、古代インド社会の形成過程があります。

紀元前1500年頃、中央アジアからカイバル峠を越えてインドに進出したアーリヤ人は、インド亜大陸にもともと居住していた人々と接触しました。これらの先住民の中には、後にドラヴィダ人と総称される集団も含まれていたと考えられています。アーリヤ人と先住民のあいだには、言語や生活様式、宗教観などに明確な違いがありました。

このような違いは、やがて「自分たち」と「そうでない人々」を区別する意識として整理されていきます。その際に用いられたのが、「色(ヴァルナ)」という表現でした。ここでの「色」とは、肌の色そのものというよりも、文化的・社会的な属性の違いを象徴的に示す言葉として理解するのが適切です。

この制度は本来、社会の中で担う役割や位置づけの違いを宗教的に説明し、秩序ある社会を維持するために構想された理念的な枠組みでした。「色(ヴァルナ)」という言葉も、肌の色そのものを指すというより、文化や生活様式、宗教的役割の違いを象徴的に表した表現であったと考えられています。

しかし、この理念は現実の社会において、身分を生まれによって固定し、不平等や差別を正当化する仕組みとして機能していきました。その結果、人々の生き方は強く制約され、この身分秩序そのものが苦しみの原因であるという問題意識が生まれ、後に仏教をはじめとする新しい思想が登場する背景となったのです。

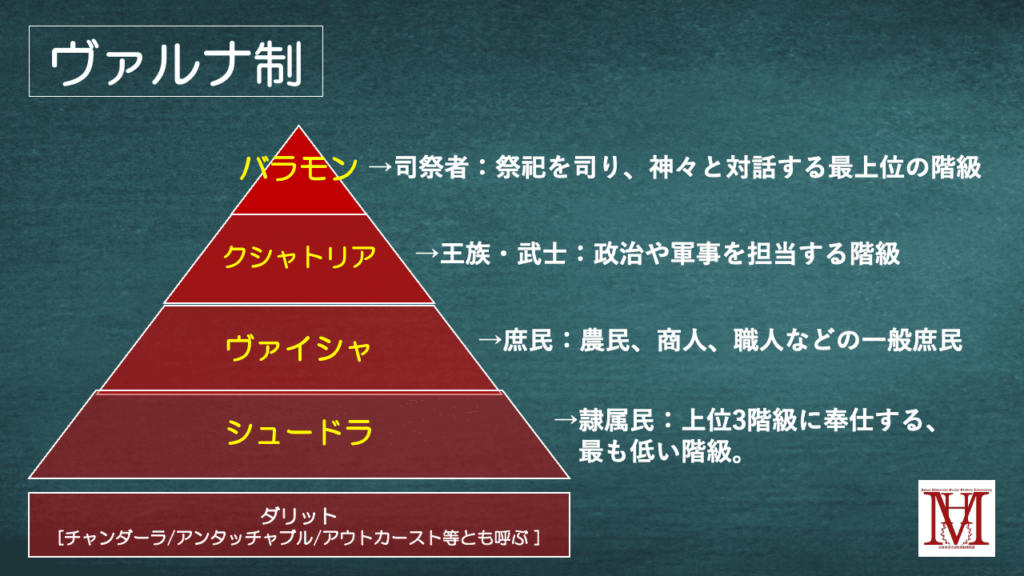

ヴァルナは大きく以下の4つの階層に分けられます:

- バラモン(司祭者):祭祀を司り、神々と対話する最上位の階級

- クシャトリヤ(王族・武士):政治や軍事を担当する階級

- ヴァイシャ(庶民):農民、商人、職人などの一般庶民

- シュードラ(隷属民):上位3階級に奉仕する、最も低い階級。,

さらに、この4つの枠組みの下には「不可触民(ダルット/アンタッチャブル/アウトカースト/チャンダーラ)」と呼ばれる、極めて厳しい差別にさらされる人々も存在していました。

このヴァルナの考え方は、後に現実の社会に存在していた職業集団や出生集団と結びつき、より複雑な身分秩序へと発展していきました。

実際のインド社会には、職業や地域、血縁によって形成された多数の集団が存在しており、これらは「ジャーティ」と呼ばれます。やがて、このジャーティが、バラモン教の説くヴァルナという宗教的枠組みによって位置づけられ、正当化されていきました。

このようにしてヴァルナ制度は、古代インド社会の秩序を支える身分制度として定着していったのです。

聖典『ヴェーダ』とバラモンの権威

バラモン教の思想的基盤となったのが、『ヴェーダ』と呼ばれる聖典です。

「ヴェーダ」とはサンスクリット語で「知識」を意味し、神々から授けられた神聖な言葉とされました。

最も古い『リグ・ヴェーダ』は、神々への讃歌を集めたもので、紀元前1000年頃には成立していたと考えられています。その後、『サーマ・ヴェーダ』『ヤジュル・ヴェーダ』『アタルヴァ・ヴェーダ』が編纂され、これらを総称して「四ヴェーダ」と呼びます。

これらの聖典には、非常に複雑で厳密な祭祀の作法が記されていました。

バラモンはこの知識を独占することで、社会的・宗教的な支配力を保ち続けたのです。

ウパニシャッド哲学の登場

紀元前7〜6世紀頃になると、バラモン教の在り方に対する疑問が生まれ始めます。

形式的な儀式さえ行えば救われるという考え方に対し、「本当にそれでよいのか」という批判が高まったのです。

こうした中で成立したのが、『ウパニシャッド』と呼ばれる奥義書に基づく思想、すなわちウパニシャッド哲学です。ここでは、外面的な儀式よりも、人間の内面や宇宙の根本原理を探究することが重視されました。

この哲学によって、後のインド思想を特徴づける重要な概念が明確化されていきます。

以下、ウパニシャッド哲学の内容を概観していきたいと思います。

輪廻と業(カルマ)の思想

バラモン教、そしてインド思想全体の根幹をなす考え方が「輪廻」です。

輪廻とは、すべての生命は死によって終わるのではなく、何度も生まれ変わりを繰り返すという思想です。この生まれ変わりの行き先を決定するのが「業(カルマ)」です。「業(カルマ)」とは、生前の行為の結果が未来に必ず返ってくるという因果の法則を指します。

この考え方を、身近な例で考えてみましょう。たとえば、日頃から努力を積み重ね、人に親切に接してきた人は、周囲から信頼され、次第に良い人間関係や機会に恵まれていきます(善因善果)。反対に、他人を傷つけたり、自分勝手な行動ばかりをしていると、信頼を失い、苦しい状況に追い込まれてしまうことがあります(悪因悪果)。現代で言う「因果応報」や「自業自得」と同じような意味だと考えてもいいと思います。

古代インドの人々は、こうした「行いの結果が自分に返ってくる」という感覚を、今の人生だけでなく、次の人生、さらにその次の人生にまで広げて考えました。そのため、善い行いを積み重ねた人は、来世ではより恵まれた環境や高い身分に生まれ変わり、反対に悪い行いを重ねた人は、苦しい境遇や低い身分、さらには動物や地獄の世界に生まれ変わると考えられたのです。人生で経験する幸・不幸は偶然ではなく、すべて自分自身の行為の結果である、という非常に厳格な世界観がここにはありました。

輪廻と業の思想は、人々の身分や境遇の違いを「前世の行為の結果」として理解させる世界観を生み出しました。この考え方が広まることで、人はそれぞれ異なる身分に生まれるのは偶然や社会の不正によるものではなく、自らが前世で積んだ業の報いであると受け止められるようになります。その結果、ヴァルナ制度による身分差や社会的な不平等は、宗教的に正当化され、変えることのできない秩序として固定化されていきました。

しかしこの世界観は同時に、「今の苦しみはすべて自分自身の責任である」と受け入れざるを得ない厳しさも伴っていました。生まれによって身分が定められ、その枠の中で生きるしかない社会において、輪廻と業の思想は人々に忍耐を促す一方、苦しみが終わる見通しを持ちにくくさせました。こうして人々は、よりよい身分に生まれ変わること以上に、そもそも生まれ変わり続ける仕組みそのものから自由になりたいと願うようになります。

輪廻や業の考え方自体は、ウパニシャッド以前からバラモン教の中に見られましたが、ウパニシャッド哲学は、それらを人間の苦しみの根本構造として捉え直しました。そして、「どうすれば善い業を積めるか」ではなく、「なぜ人は業によって縛られ、輪廻し続けるのか」という問いを立てたのです。この問いの先に見いだされた答えこそが、輪廻の連鎖から完全に解放される境地、すなわち解脱でした。

解脱と梵我一如という究極の真理

輪廻の苦しみから完全に解放されることを「解脱」といいます。

ウパニシャッド哲学では、この解脱に至るための究極の真理として「梵我一如」が説かれました。

この考え方を理解するためには、「梵(ブラフマン)」と「我(アートマン)」という二つの概念を押さえる必要があります。

「梵(ブラフマン)」とは、宇宙の根本原理であり、この世界全体を成り立たせている本質のことです。一方、「我(アートマン)」とは、人間一人ひとりの内側にある、変わることのない自己の本質を指します。

私たちは普段、「自分」と「世界」は別のものだと考えています。たとえば、学校や会社では「自分」と「クラスメイト」「同僚」、あるいは「自分」と「社会」は切り離された存在だと感じることが多いでしょう。成績や立場、人間関係に悩むときほど、「自分だけがこの状況に置かれている」と感じてしまいます。

しかし、ウパニシャッド哲学では、そのような考え方こそが苦しみの原因だと捉えました。

たとえば、海に浮かぶ一つ一つの波を思い浮かべてみてください。波はそれぞれ形も高さも違いますが、もとをたどれば、すべて同じ海の水から生まれています。波が「自分は他の波とは違う存在だ」と思い込んだとき、不安や恐れが生まれますが、「自分は海の一部なのだ」と気づけば、その不安は消えていきます。

ウパニシャッド哲学は、人間の自己(アートマン)もこれと同じだと考えました。一人ひとりは別々の存在に見えても、その本質は宇宙の根本原理(ブラフマン)と同一である。この真理を心の底から悟ることが、「梵我一如」です。宇宙の根本原理である「梵(ブラフマン)」と個人の本体である「我(アートマン)」は本質的に同一であるということです。

このことに気づいたとき、人は「自分だけが苦しんでいる」「身分や境遇に縛られている」という考えから解放されます。自分と世界を分けていた境界が消え、執着や恐れがなくなることで、輪廻を生み出してきた無知や欲望そのものが消えていくと考えられました。

その悟りに至るため、人々は瞑想や苦行、ヨーガなどの修行に励みました。

宇宙と自己が本来一つであると理解できたとき、人は輪廻の鎖から解き放たれ、解脱に至ると考えられたのです。

バラモン教からヒンドゥー教へ

紀元前6世紀頃、バラモン教に対抗する新しい宗教が登場します。

それがジャイナ教と仏教です。これらの宗教は、身分制度を否定し、誰もが平等に救われると説いたため、多くの支持を集めました。

これに対抗する形で、バラモン教は民間信仰や土着の神々を取り込み、柔軟に変化していきます。

その結果、4世紀頃のグプタ朝時代に、バラモン教はヒンドゥー教へと姿を変えました。シヴァ神、ヴィシュヌ神、ブラフマー神を中心とする信仰体系や、『マヌ法典』に代表される生活規範が整えられ、現代に続くインド宗教文化が成立していきます。

まとめ ― 現代の高校生への問い

バラモン教の思想を一言でまとめるなら、

「宇宙の真理と自己の本質が同一であることを悟り、行為による束縛から自由になることを目指す思想」だと言えるでしょう。

この思想は、厳しい自然環境と身分制度の中で生きる人々が、「人はなぜ苦しむのか」「どうすれば自由になれるのか」を真剣に考え抜いた結果、生まれたものです。

現代の高校生が学ぶ仏教思想や西洋哲学、さらには心理学や自己啓発の考え方にも、「自分とは何者か」「世界とどう関わるのか」という問いは共通しています。

バラモン教の思想は、私たちが当たり前だと思っている「自分」や「社会」を、別の角度から見直す視点を与えてくれるのではないでしょうか。