今回は、「古事記」や「日本書紀」の中にも書かれている国を治める2つの方法について解説したいと思います。

その2つの方法とは、

- しらす

- うしはく

のことを言います。

これが分かると、日本が天皇を中心としてどのように国を治めようとしたのかが分かるため、歴史(国史・日本史)の理解だけでなく、公民(政治経済・現代社会)などの理解も深まります。

学校では習わないのですが、ここを飛ばして説明されるために天皇の統治の正しい概念が学校教育の中で伝わっていないのが実情です。ここで解説をしていきます。

「しらす」と「うしはく」が記紀の中のどこで登場したの?

まず、「しらす」「うしはく」という言葉が古事記や日本書紀のどこで使われているのでしょうか?

「しらす」という言葉は多く使われていますが、対照的に使われている場面があるので、そこを紹介したいと思います。

「汝がうしはける葦原中国は、天照大御神の御子が知らす国であると任命された。汝の考えはいかがか?」

これは、古事記や日本書紀の中の「国譲り」のお話のところに書かれているものです。

大国主神という神様が国作りを行い、葦原中国つまり地上世界を治めていたところに、天照大御神が建御雷神を使いに出した時に発せられた言葉です。

「しらす」と「うしはく」の話に戻しましょう。

「うしはける」という言葉を終止形に変換すると「うしはく」になります。あとは「しらす」という言葉が続いて登場します。

以下、「しらす」と「うしはく」という2種類の国の治め方について、言葉の意味を説明しながらわかりやすく解説していきます。

なお、この言葉の説明については、松田雄一先生が主宰されている「国語WORKS 大人向けオンライン国語教室」で頂いている資料及び説明を参照しております。

「しらす」とは?

まずは「しらす」という概念について説明しましょう。

「しらす」に漢字をあてると!?

「しらす」という言葉に漢字をあててみましょう。

- 治らす

- 知らす

- 添らす

こんな漢字をあてます。どれも「しらす」と読みます。

まず一番上の「治らす」なのですが、「統治する」ということですね。この言葉には、鎮めるとか静めるとかそういう意味があります。世の乱れを鎮めて心穏やかに過ごせるようにするといったことですね。

ちなみに、「統治する」の「統」という字を「訓読み+送り仮名」にしてみると、「統める」「統べる」と読みます。実は、「天皇」を古くから伝わる日本語で「すめらみこと」と言います。今でも神社などで使われていますよ。

歴史で明治時代の勉強を終えている人や公民の勉強を終えている人は、「統治する」という言葉を聞くと、こんな条文を思い出す人もいるのではないのでしょうか?

大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

大日本帝国憲法第1条

大日本帝国憲法第1条に書かれている「統治する」とは、これから説明する「しらす」と同じ意味なのです。起草者の伊藤博文が自らの言葉で解説をしています。

また、日本国憲法第1条の「象徴」という言葉も「しらす」という概念の現れだと言われています。

さて、続いて2番目の「知らす」ですが、これはそのままですね。知るとか理解するとかそういう意味です。

最後に3番目の「添らす」なのですが、「寄り添う」という言葉を補うと分かりやすいと思います。

「しらす」という言葉にはこのような意味があり、上のような漢字があてられます。

結局、「しらす」とは?

上の漢字の意味をくっつけていくと、「しらす」とは次のような意味になります。

国の様子を知り、国民に寄り添い、世が治まることを願い祈る。権力や財力ではなく、「在り方」を体現することで影響を及ぼす。

今の天皇陛下もこのような存在でいらっしゃいます。

天照大御神が仰った、

「豊葦原之千秋長五百秋之水穂国は、我が子、正勝吾勝勝速日天忍穂耳命がしらすべき国である。」

の中にある「しらす」もこの意味で使われています。

また、国譲りが行われた後に天照大御神と高御産巣日神が邇邇芸命に命ぜられた「天孫降臨のご神勅」にもある、

「此の豊葦原水穂国は、汝がしらさむ国ぞ」

というのもこの意味なのです。

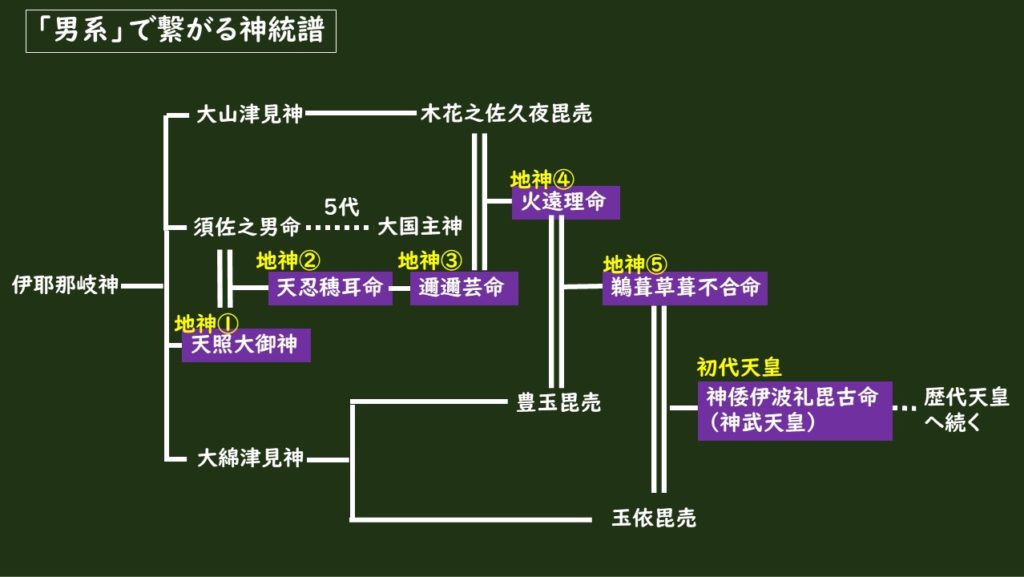

天照大御神→天忍穂耳命→邇邇芸命→火遠理命→鵜葺草葺不合命→神倭伊波礼毘古命(=神武天皇)…現在の天皇陛下まで続く天皇のあり方は、神話の世界からずっと引き継がれた大切な価値観なのです。

「うしはく」とは?

では、「うしはく」とはどのような意味なのでしょうか?

先ほどと同じように、「うしはく」という言葉に漢字をあててみましょう。

- 領く

- 主はく

1番目の「領く」は、領有するという意味で、自分のものとして支配をするということです。

2番目の「主はく」の「主」という字を訓読みでは「あるじ」とも読みますが、主として支配するということです。

つまり、

「うしはく」という国の治め方とは、主として土地や人民を領有するという意味なのです。そこには、力や財力を用いて力を背景にした支配を展開することが想定された概念。

だということです。

「しらす」と「うしはく」という国を治める2つの方法の比較

ここで今まで述べたことをまとめてみましょう!

| しらす(知らす・治らす・添らす) | うしはく(領はく・主はく) | |

| 定義 | 国の様子を知り、国民に寄り添い、世が治まることを願い祈る。 | 主として土地や人民を領有する。 |

| 力や財力の 利用 | 権力や財力ではなく、 「在り方」を体現することで影響を及ぼす。 | 力や財力を用いて、 力を背景にした支配を展開することが想定されている。 |

日本の統治の仕組み

最後に、日本は天孫降臨の神勅を経て神武天皇が肇国された結果、どのような統治形態を取ったのかを見ていきましょう。今までの話のまとめになります。

権力者と国民の間には「うしはく」の関係があります。力や財力がなければ秩序を保つことはできないし、経済活動もできません。人々の暮らしを守れません。しかし、この関係だけだと権力者は私利私欲の政治を行ってしまいがちです。

ところが、「天孫降臨のご神勅(日本書紀では「天壌無窮のご神勅」)」により、「しらす」存在として邇邇芸命さらにそこからつながる天皇が存在します。天皇は国民のために祈りを捧げてくださっています。我々国民を大御宝と思ってくださっています。その御心に少しでも応えるために、天皇から任命された権力を持っている人が政治を行い、国民も天皇のことを尊敬する。これが日本の姿です。これを君民共治と言います。

神々の総意により伊耶那岐神と伊耶那美神が国作りを行い、伊耶那岐神から天照大御神が成り、大国主神に自分が「うしはく」存在であることを分からせて、その後に邇邇芸命が「天孫降臨の神勅(日本書紀では「天壌無窮の神勅」)」により天孫降臨をし、その直系の神武天皇が天皇の位に就くプロセスを説明することで、天皇がどんな背景を持って日本にいらっしゃるのかを説明しているのが「古事記」という日本最古の歴史書なのです。