今回は、国民の祝日の1つである「海の日」について紹介したいと思います。

なお、この記事は船橋市内の小学校で校長を務めていらっしゃり、「日本が好きになる!歴史授業」の名プロデューサーの渡邉尚久先生のお話を参考に作成いたしました。

海の日の歴史と起源

海の日の起源

平成8年(1996年)に制定された「海の日」は、日本の国民の祝日として広く認識されています。

しかし、その本来の意義と設立の背景について知る人は少ないかもしれません。それを概観することにしましょう。

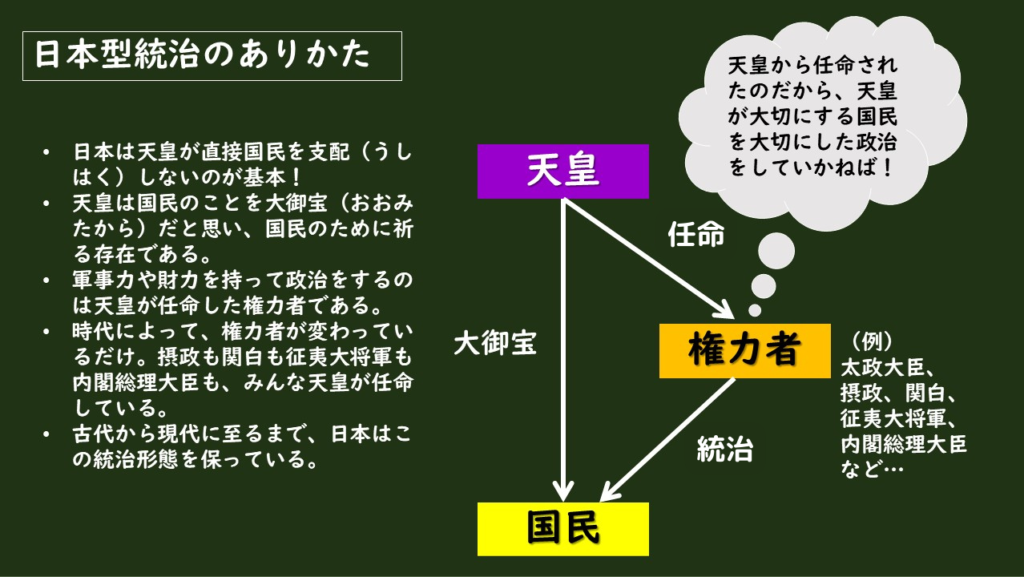

時は明治時代。新政府による新しい政治体制が始まったばかりで、天皇を中心とした新たな秩序が生まれ、国内の統治権を固める必要がありました。

その一環として、明治天皇は地方を巡幸しました。この巡幸は、国立公文書館のウェブサイトによると、九州・西国(明治5年(西暦1872年))、東北・北海道(明治9年(西暦1876年))、北陸・東海道(明治11年(西暦1878年))、甲州・東山道(明治13年(西暦1880年))、山形・秋田・北海道(明治14年(西暦1881年))、山口・広島・岡山(明治18年(西暦1885年))の計6回にわたる「六大巡幸」として知られています。天皇が御簾の外に出られて国民の前にお姿を表されることは、これまでの「天皇像」を一新する出来事でした。

これらの巡幸は、新しい時代がやってきたことを国民に知らせるとともに、皇室と国民の結びつきを強める効果がありました。

「海の日」の起源になる出来事は、このうちの東北・北海道巡幸の帰路の出来事でした。

東北巡行を終えて、明治9年(西暦1876年)7月20日に明治天皇が東北巡幸を終え、明治天皇をお乗せした「明治丸」が横浜に帰港されました。「明治丸」は、日本の近代化に重要な役割を果たした船で、明治7年(西暦1874年)にイギリスで建造され、灯台巡視船として活躍しました。この船は小笠原諸島の領有問題が起こった際に活躍した船であり、小笠原諸島の父島にイギリスの船よりも2日早く到着して調査を行ったことで日本が領有権を主張できるようになった原因の1つにもなっているそうです。ちなみに、現在は東京海洋大学のキャンパスで一般公開されているのだそうです(明治丸海事ミュージアム)。

7月20日を記念日として、昭和16年(西暦1941年)に「海の記念日」として設けられました。日本が海洋国家としての誇りと繁栄を祝うために選ばれたのです。ただ、この時点ではまだ「祝日」にはなっていませんでした。

祝日変更の背景

「海の記念日」が「国民の祝日」になったのは、平成7年(西暦1995年)2月に「国民の祝日に関する法律」の一部改正が行われたことがきっかけでした。そして、平成8年(西暦1996年)から7月20日が「海の日」として制定されました。ちなみに、ちょうどアメリカ合衆国ジョージア州で「アトランタ・オリンピック」が開催された時期と重なります(7月19日から8月4日まで)。

「海の日」は、「国民の祝日に関する法律」には、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本の繁栄を願う」という日として位置付けられました。

しかし、海の日が7月の第3月曜日に変更されます。平成15年(西暦2003年)からです。この時にハッピーマンデーが導入されました。これは長期の連休を確保し国民がレジャーを楽しむ機会を増やすことが目的でした。

しかし、この日付の変更は、本来の意味や歴史的背景から離れる結果となり、祝日の本質的な価値を希薄化してしまったとの批判があります。私もそのように思います。

海の日をきっかけに…「日本には島がいくつあるか知ってますか?」

日本にある「島」のことを考えてみる

日本は四方を海に囲まれた海洋国家であることは皆さんご存知だと思います。本州も島ですし、九州も四国も北海道も「島」です。瀬戸内海にも島がありますし、南西諸島には多くの島があります。

いったい「日本」はいくつの島で成り立っているかご存知でしょうか?

日本は、14,125の島々から成立する島国です。

学校で習っていないと思いますが、日本人の教養として知っておいた方がいいです。ちなみに、以前は6,852でした。この点は令和6年(西暦2024年)7月11日に修正しました。国土地理院のウェブサイトに掲載されています。

せっかくなので、英文にして外国人に紹介できる表現も覚えてみましょう。これを丸暗記して英語で紹介できるようにするといいですね。小中学校の皆さんは1番、高校生の皆さんは1番と2番を、大学生の皆さんはぜひ3番の表現にも挑戦してみましょう。

- Japan has 14,125 islands.

- Japan is an island nation composed of 14,125 islands.

- Japan is an archipelagic nation consisting of 14,125 islands and and islets.

14,125は、英語では”fourteen thousand one hundred twenty-five”と読みます。

1番目の英文はとても平易です。直訳すれば、「日本は14,125の島を持っている」となります。

2番目は修飾語が増えています。”Japan is an island nation”の部分は、「日本は島国です」と言っています。その後で、”composed of 14,125 islands”という部分でどんな島国なのかを説明している形容詞句がくっついている文です。ここを”consisting of”とか”made up with”といった表現に置き換えることもできます。made up withは少しカジュアルな表現になると思います。ここまでならば大学入試レベルの英文であり、英単語です。

3番目はもう少し表現が細かくなります。より詳細な内容を伝えることができます。archipelagic [ɑːkɪpəˈlædʒɪk]という単語は大学受験向けの単語帳にも載っていない難しい単語です。この単語は、「群島の」「群島に関する」と訳します。複数の島々で構成される地域や、その特性について述べる際に使われます。具体的には、地理的に多数の島が集まって形成された地域や、群島国家に関する事項に関連して使用されることが多いです。日本にぴったりな表現ですね。もう1つ、isletという単語にも着目しておきましょう。これは「小島」という意味で、島よりもさらに小さな陸地というニュアンスがあります。場合によっては、「人が住んでいない」あるいは「特別な地理的特徴を持つ島」といったものを指す場合もあります。これも大学受験向けの単語帳には載っていません。

この地理的特性が、古来から日本の歴史、文化、経済を海と深く結びつけています。海の日は、このような海からの恵みに感謝し、海とともに繁栄する未来を願うことを目的とした日なのです。

神話ではどのように日本列島が生まれたと説明されているか?

我が国の誕生については、「古事記」や「日本書紀」にも書かれています。

「古事記」と「日本書紀」とでは、いわゆる「国産み」についての説明の仕方が異なっていますが、日本の神話では日本の島々がどのように誕生したのかを学ぶのも面白いと思います。

海の日をきっかけに考える – 日本の領土について

一見すると、日本はその陸地面積から見ると狭い国のように感じられるかもしれません。確かに、陸地の国土の面積は約38万平方kmで、世界第61位の大きさです(それでも世界には200ヵ国ある中での61番目の国なので大きい方だとは思います)。

しかし、日本は陸上のみならず海にも権利を持っています。日本の領海や排他的経済水域 (EEZ: Exclutive Economic Zone)と延長大陸棚を含む面積は約465万平方kmあり、なんとその広さは世界で第6位です。その大きさは日本の国土の約12倍の広さなのです。ここには多くの無人島も含まれています。ちなみに領海と排他的経済水域を合わせた面積で世界一の面積を誇るのはアメリカ合衆国で、次いでオーストラリア、インドネシア、ニュージーランド、カナダそして我が国日本の順番です(国土開発技術センターウェブサイトより)。

これは、日本が広大な「海の国」であることを示しています。日本の文化や食、経済活動が海と深く連携しているのは、この広大な海域に支えられているからです。日本周辺のこれらの海は、ただの水の体積ではなく、国の豊かさや多様性を形作る貴重な資源です。つまり、日本の海は日本の経済活動だけでなく、生物多様性の保全や科学研究にも不可欠なのです。

海の日は、これらの海域を通じて日本が直面するさまざまな課題と機会に注目する絶好の機会です。

排他的経済水域(Exclusive Economic Zone)とは、国連海洋法条約に定められた領海の基線から200海里(1海里は1,852m)を超えない範囲で設定される水域で、その沿岸国は、EEZの天然資源の探査や、開発、保全及び管理に関する権利や人工島、施設及び構築物の設置及び利用、海洋環境の保護及び保全、海洋の科学的調査等に関する管轄権を持っています。

参照: 青少年向けパンフレット「海の未来-海洋基本計画に基づく政府の取組-」(内閣府)

海の日の現代的な役割

今日、「海の日」はただの休日ではなく、環境保護と持続可能な海洋利用に対する意識を高める日としても機能しています。

気候変動、海洋汚染、過剰漁業といった問題は、日本だけでなく世界中の国々にとって重要な課題です。また、海の生物多様性について考えてもよいでしょう。

この祝日を通じて、これらの問題に対する認識を深め、行動を起こすきっかけとすることができます。

海の日にどんなことを学んだらいいの?

海の日に学ぶと有益なテーマは多岐にわたります。以下は、特に注目して学ぶ価値があるいくつかのポイントです。

1. 海の日の歴史と意義を学んでみる

- 海の日の起源:海の日がいつ、どのような経緯で制定されたかを理解する。

- 祝日としての意義:海の日がどのような目的で設けられ、何を祝うための日なのかを学ぶ。

2. 日本の地理的特性を学んでみる

- 島国日本:日本がいくつの島々から成り立っているか、それらがどのような地理的・生態学的特性を持っているかを探求する。

- 領海と排他的経済水域(EEZ):日本の領海やEEZの広さとその世界的なランキング、これらが日本の経済にどのように貢献しているかを学ぶ。

- 神話から島国日本を捉えてみる:神話を読むことで、日本の伝統や肇国を学ぶことができる。

3. 海洋環境の保護について学んでみる

- 海洋汚染問題:プラスチック汚染や化学物質の流出が海洋生態系に与える影響について学ぶ。

- 持続可能な海洋利用:漁業や海洋資源の持続可能な利用方法について考える。

4. 海洋生物の多様性について学んでみる

- 生物多様性:日本の海域に生息する様々な生物について学び、その生態系の複雑さと重要性を理解する。

- 絶滅危惧種:海洋に生息する絶滅危惧種とその保護策について学ぶ。

5. 海洋と日本文化について学んでみる

- 海と日本の食文化:海産物が日本の食文化、特に地域ごとの特色ある料理にどのように利用されているかを学ぶ。

- 歴史的な海の役割:海が日本の歴史、特に国防、貿易、文化交流にどのように影響してきたかを調べる。

これらのトピックを学ぶことで、海の日の意義を深く理解し、海洋への感謝と責任を持った行動を促す知識が身につきます。これは、未来の世代が持続可能な方法で海を利用し、保護するための基盤となります。

まとめ

海の日は、日本がどのようにしてその海洋と共生し、それを守っていくかを考える重要な日です。

海の日を通じて、私たち一人一人が海の持つ価値を再評価し、その保護と持続可能な利用のために何ができるかを考える機会を持つべきですね。

祝日をきっかけにいろいろと一緒に学んでいきましょう。

![KÁSHIRO Masahiro [加代 昌広]](https://shakai-chireki-koumin.net/wp-content/uploads/2025/08/d5ca2b92a26b8353aeab8a68c1da7d52.png)