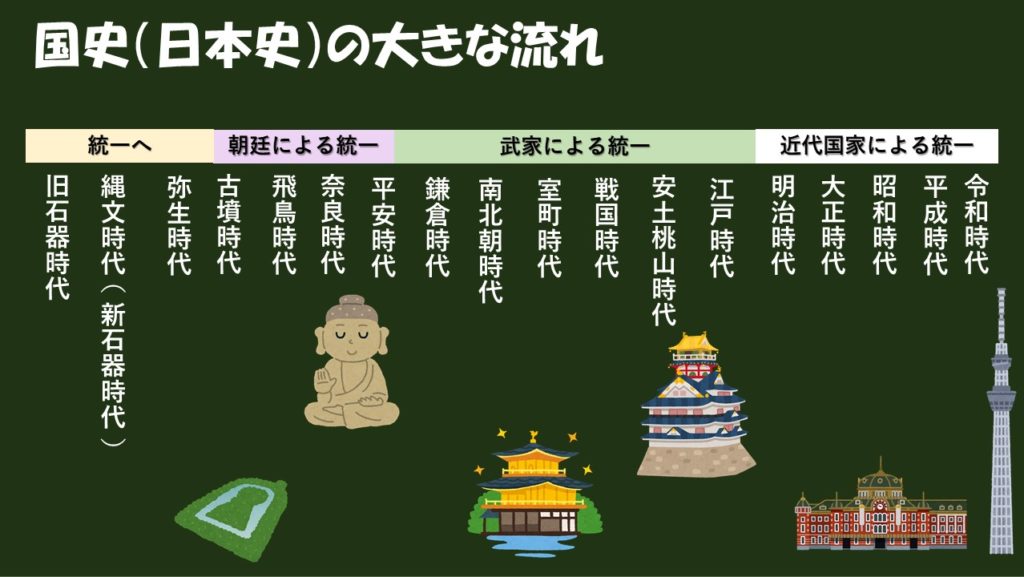

今回は縄文時代の次の時代の「弥生時代」について解説をしたいと思います。

縄文時代には磨製石器が使われはじめ、縄文土器が使われていました。

縄文時代の特色については以下のコンテンツで復習してみましょう。

しかし縄文時代の晩期から弥生時代の早期にかけて(紀元前500年頃)、ユーラシア大陸から次のようなものが伝わってきました。

- 稲作

- 金属器

今までの日本にはないものが伝わってきました。縄文時代の解説でも述べたように、縄文時代はカウントの仕方によっては約1万年ぐらい続いていました。その生活様式を変えることは決して容易いことではありません。

ここからは読者の皆さんが縄文時代末期から弥生時代初期頃のリーダーになりきって読み進めてほしいところです。

縄文時代末期からどのような変化が日本列島であったのかを一緒に見ていきましょう。

大陸から人が移住する

話の舞台はいきなり中国(チャイナ)大陸です。

紀元前8世紀から紀元前3世紀にかけて、ユーラシア大陸では戦乱の世の中でした。この時代の中国(チャイナ)の戦乱の時代のことを春秋戦国時代と呼びました。

戦乱の中、中国(チャイナ)に住んでいた人々は戦乱を避けるために周辺諸国へ散らばっていきます。彼らが日本にもやってきます。

日本の縄文時代には古モンゴロイドと呼ばれる人たちが住んでいました。一方で、中国(チャイナ)から来た人たちは新モンゴロイドと呼ばれます。弥生時代になると、古モンゴロイドと新モンゴロイドが混血したりして、現在の日本人が形成されていったのだと言われています。

稲作が中国(チャイナ)から伝わる

縄文時代の晩期の紀元前500年頃に、中国(チャイナ)の長江から九州地方に水田による稲作が伝わったと言われています。稲作が日本に伝わった経路は、朝鮮半島を経由した説や長江から直接日本に伝わった説など複数の説があるそうです。

弥生時代の遺跡から発見される米は、粒が小さくて短い短粒米と呼ばれる品種です。

稲作は弥生時代前期の終わり頃には青森県にまで広がっていたことが分かっており、砂沢遺跡などで確認されています。また、中期の水田跡が同じく青森県にある垂柳遺跡で確認されています。

稲作がもたらした生活様式の変化

生活様式は大きく変わりました。これまで小高い台地に住んでいたのが、稲作に適した低地に定住するようになります。建物は竪穴住居のままですが、少しずつ変化が見られるようになります。稲作には大量の水が必要なので、川などから水を引くための灌漑工事が行われます。稲作は稲作の設備を整えて田んぼで稲を育てるとなると、多くの人たちが必要になります。したがって、人々はムラを作り、共同作業を行うようになりました。

稲作は弥生時代の時期によって栽培法などが変化しています。

弥生時代前期の稲作は、低湿地に排水路を設けた湿田で行われていました。しかし、中期や後期になると、西日本を中心として灌漑技術が発展して次第に生産性が高い乾田で栽培されるようになりました。ただ、最近の研究によると、前期においても乾田で稲作が営まれていたとされる研究報告もあるそうです。

生産された稲穂を乾燥させて、これらを保存するための倉庫として、高床式倉庫が建てられました。ネズミが倉庫に入ってこないように工夫されています。

水稲農耕の存在が知られるきっかけになった遺跡としては、静岡県にある登呂遺跡が有名です。

稲作の道具

また、稲作に適した道具も作られました。

農具は弥生時代前期には木製農具が基本でしたが、やがて鉄の刃先を持つ農具が使われるようになりました。この大きな流れを押さえておきましょう。

実った稲を収穫するための道具としては、磨製石器の石包丁が使われました。稲が実ると、稲の穂先をカットする穂首狩りが行われていました。しかし、時代が下るにつれて鉄鎌が使われるようになり、稲を根本から刈り取る根刈りが行われるようになりました。

田んぼはずっといると足が沈み込んでいきます。皆さんも経験はないですかね?これを防ぐための道具として田下駄が使用されました。

小括

「弥生時代がいつからなのか?」は学者によって実は意見がまちまちなのですが、稲作は時間をかけて各地の縄文人が自ら選び取っていった様子が考古学の分析で明らかになっているようです。

この記事のもう少し後で、縄文人のリーダーになりきって、大陸からの新しい文化を受け入れた弥生文化を受け入れるべきなのか?を賛成と反対の立場に分かれて議論していただきます!

弥生時代における沖縄や北海道の様子

上で見てきたように、西日本から東北地方にかけては稲作が拡がりました。

しかし、稲作が拡がらなかった地域もあります。それが沖縄と北海道です。

南西諸島や沖縄は海で貝や魚がたくさん採れたりするので、手間暇のかかる稲作を行う必要はないですし、土地が狭く川も多くないため、そもそも稲作には適さない土地柄です。貝塚後期文化と呼ばれる文化が発展しました。

北海道もエゾシカとかヒグマとかシャケとかが捕れます。それに今とは違って米は寒いところでは基本的には採れません。だから、わざわざ稲作を取り入れる必要はなかったのです。北海道では続縄文文化と呼ばれる文化が発展しています。

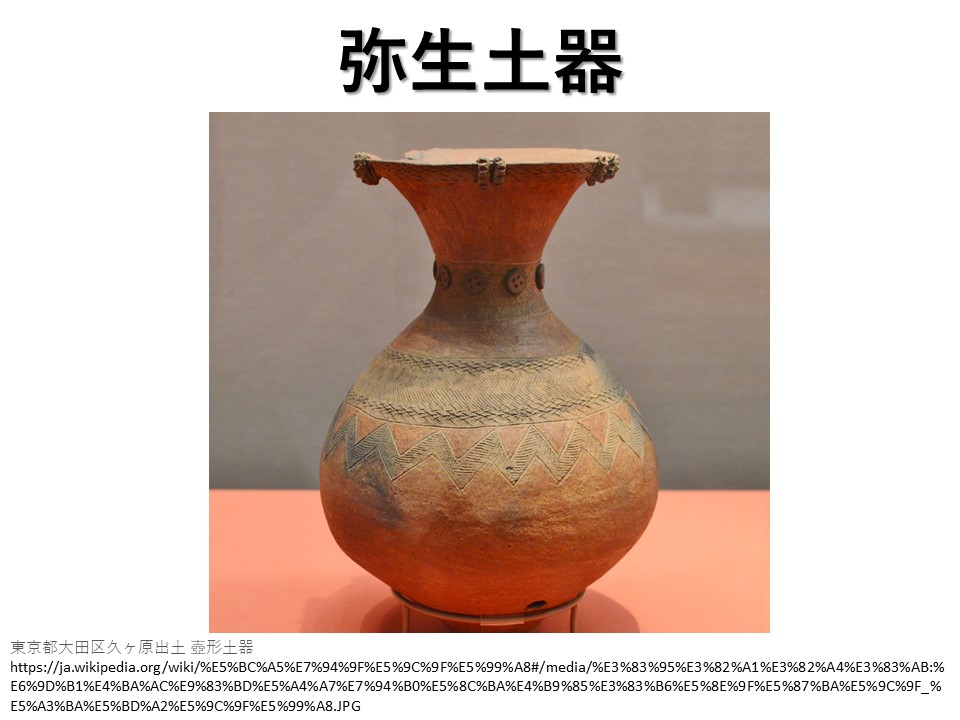

弥生土器の使用

そもそも、紀元前5世紀?から紀元後3世紀にかけての時代を弥生時代と言うようになったのは、西暦1884年(明治17年)に現在の東京都文京区弥生町の向ヶ岡貝塚で発見された土器に由来します。まさにこれが弥生土器です。

弥生土器の特徴は、次の通りです。縄文土器との比較で試験で問われるところです。

縄文土器としっかりと比較をしておきましょう。

| 縄文土器 | 弥生土器 | |

| 厚さ | 厚い | 薄い |

| 焼く温度 | 低い | 高い |

| 色 | 黒褐色 | 赤褐色 |

縄文土器については以下のコンテンツで復習しておきましょう!

縄文土器とは違って、弥生土器は煮炊き用に作られた甕、貯蔵のために作られた壺、盛りつけのために作られた高坏、米などの穀物を蒸す目的で作られて底に幾つかの小さな穴が空いている甑など、幅広い用途で形がはっきりと異なる土器が使われるようになりました。

金属器の使用

弥生時代になると、金属器が大陸から伝わりました。

金属器というのは、青銅器と鉄器のことを指します。青銅というのは、銅と錫の合金です。

世界の一般的な歴史では、一般的には先に青銅器が登場し、後に鉄器が登場するという歴史をたどるところが多いです。ところが日本では一気に大陸から伝わります。

青銅器と鉄器はその性質から役割が異なります。

青銅器はあまり固い金属ではありませんが、非常に美しいです。したがって、主に祭具として使用されました。銅鐸や銅鏡などが有名です。縄文時代の神話や祭祀がベースとなって、弥生時代に青銅器などを使った新しい祭祀が行われ、また神話が生まれ、今の私たちが信仰する神様が誕生していったのではないかと言われています。考古学上の発見例を列挙していくと、島根県の荒神谷遺跡からは大量の銅剣と銅鐸や銅矛が発見されました。また、同じく島根県の加茂岩倉遺跡からは大量の銅鐸が発見されました。こういった分布は文化圏を特徴づけるものとして考えられますが、荒神谷遺跡では複数の種類の青銅器が発見されているので、文化的な交流があったことも考えられます。

一方で、鉄器は固いので実用的なものに使用されます。例えば、農具や工具や武器などとして使われました。先ほど木器や石包丁などの磨製石器を紹介しましたが、時代を経るにしたがってこれらと鉄器とを合わせて使用するようになりました。

お墓について

埋葬の習慣は縄文時代から存在していましたが、その方法が縄文時代から変化していきます。

まず、縄文時代には一般的であった屈葬が弥生時代になると伸展葬が一般化します。亡骸をそのままの姿で葬るようになりました。

次にお墓の作り方に地域差が出てきます。これは次の古墳時代との比較をしておくとよいでしょう。

まず九州地方には甕棺墓や支石墓が多く分布します。甕棺墓は2つの甕の口を合わせた土器で作られた棺です。支石墓は大きな平たい石をいくつかの石で支えてその下をお墓とする形状のものです。棺には甕棺などいろいろな種類の棺が使われました。

次に、近畿地方から東国まで広く分布しているのが方形周溝墓です。四角や長方形の小山を作り、その周りに溝を掘ります。この小山の中には子供を含む複数の人が埋葬されているものもあります。ここからおそらく家族のお墓として使われていたのだろうと考えられています。また、周りの溝からは、供え物を入れるための土器や、わざと壊した土器が見つかっています。

瀬戸内海沿岸などでは弥生時代後期に大型の墳丘墓が見られるようになりました。岡山県にある楯築墳丘墓は特に有名で、ここからは飛び抜けた量の副葬品が発見されました。また、山陰地方から北陸地方にかけては、弥生時代の中期以降に四隅突出型墳丘墓が分布していました。これは上から見た形が四角形で、その四つの角が舌のように突き出ているように見えるのでこの名前がつきました。他にも丸い形をした円丘などがありましたが、各地の墳丘墓に現れた特色が統合されて、やがて前方後円墳が成立するようになります。

新しい大陸の文化を受け入れるべきか!? – 政策選択学習で議論しよう!

ここまで、あなたは縄文時代末期から弥生時代初期頃の日本のリーダーとして、大陸から新しい文化が日本列島にやってきて弥生文化が日本列島に広がっていく様子を見てきました。

リーダーの皆さん、弥生文化によって人々の生活は向上しています。素晴らしいですよね。でもよく考えてほしいのです。縄文時代は約1万年以上続きました。これまでも平和だったのです。新しい文化が広がると約1万年も続いた平和な社会に混乱が生じてきそうではありませんか?このまま「このまま大陸の新しい文化を受け入れ続けてもよいのでしょうか?」ここで話し合いをしてみましょう。

- Aさんは『新しい大陸の文化を受け入れて、変化に挑戦していこう』という立場

- Bさんは『新しい大陸の文化を受け入れないで、これまでの平和な暮らしを守ろう』という立場

あなたはどちらの立場に立ちますか?2者択一で選択してみましょう!そして「なぜそちらの立場に立つのか?」理由を考えてみてください。

皆さんはリーダーなので、必ず「どちらの立場に立つのか?」をパソコンやスマホでも構わないのでメモに残して立場を明確にしてください。それからこの後を読み進めて一緒に議論に参加していきましょう。ここからの議論の様子はあくまで一例に過ぎません。学問的な客観的な事実よりも意見を出し合う議論そのものを一緒に楽しみましょう!

それぞれの主張を採る理由

Aさん:『新しい大陸の文化を受け入れて、変化に挑戦していこう』という立場を採る理由

ではAさんの主張の理由を聞いてみましょう!

Aさん:「弥生文化を受け入れることは、私たちの社会に多くの利益をもたらします。まず第一に、稲作技術の導入により、食料生産が安定し、人口の増加を支えることができます。また、鉄器や新しい農具の使用により、農業の効率が大幅に向上し、生活の質が向上します。さらに、新しい文化を大陸から学ぶことで、社会組織の発展や新しい技術の導入が促進され、より強い共同体を築くことができます。」

なるほど。食料生産の安定や技術の向上が社会全体にどのような影響を与えるかに注目しているのですね。

Bさん: 『新しい大陸の文化を受け入れないで、これまでの平和な暮らしを守ろう』という立場を採る理由

続いてBさんの主張の理由を聞いてみましょう!

Bさん:「弥生文化の導入は、私たちの平和な生活を脅かす可能性があります。稲作の普及や新しい技術の導入は、私たちの伝統的な生活様式を壊し、競争や争いを引き起こすかもしれません。また、弥生時代の環濠集落の存在は、外部からの攻撃や内部での争いが増えることを示しています。私たちは、今の安定した生活を守り、自然と共生する生活を続けるべきです。」

伝統的な生活を守ることの重要性と、弥生文化がもたらすリスクについての懸念ですね。

相手と意見の交換をしてみよう!

あなたは縄文時代のリーダーなのでどちらかを選ばなければなりません。お互いの意見を尊重し合いながら、問題点を出してみることにしましょう。相手からの意見を聞くことで自分の意見をより深めることができます!

第1回の意見交換 – 新しい文化を受け入れるプロセスにおけるリスク

まずはAさんからBさんに対する意見を聞いてみましょう!

Aさん:「確かに弥生時代に入ってからは争いが増えたのかもしれませんが、それは新しい技術や文化を受け入れる過程での一時的な問題です。長期的には、弥生文化の導入により社会が発展し、より安定した生活が送れるようになります。」

なるほど、次にBさんからAさんに対する意見を聞いてみましょう!

Bさん:「しかし、争いが増えるというリスクを無視することはできません。縄文時代の私たちの生活は、争いのない平和な社会でした。その平和を維持するためには、新しい文化を導入するリスクを避けるべきです。」

新しい文化を受け入れる過程での一時的な問題と、そのリスクをどう捉えるか、重要なポイントですね。

第2回の意見交換 – 食料を確保するという問題

「新しい文化を受け入れるべき」だと考えるAさんは、他にどんなメリットがあると考えますか?

Aさん:「新しい文化を受け入れることにより、社会全体の生活水準が向上します。例えば、稲作により食料が安定供給され、飢饉のリスクが減少します。これにより、子供たちの成長や健康状態も改善されるでしょう。」

確かに食料安定供給という面は大きいかもしれませんね。ではこれに対してBさんはいかがでしょうか?

Bさん:「縄文時代の私たちは、狩猟や採集で十分な食料を得てきました。食料の多様性も確保されており、飢饉のリスクはそれほど高くありませんでした。そうでなければ、同じような生活様式(縄文時代の文化)が約1万年も続いてはいません。稲作に依存することで、逆に食料供給の多様性が失われるリスクもあります。」

Aさん:「食料供給の多様性は、稲作を取り入れたとしても、確保できるのではないのでしょうか?」

Bさん:「稲作を取り入れることで多様性が完全になくなるわけではないという点には同意しますが、それでもいくつかの重要なリスクが残ります。第1に、稲作には多くの労力と資源が必要です。灌漑工事や田んぼの維持管理に多くの人手が取られることで、他の食料供給手段に割く時間や労力が減少し、多様な食料を確保する能力が低下する可能性があります。第2に、稲作は広大な土地を必要とします。これにより、他の植物や動物の生息地が失われ、多様な食料資源が減少するリスクがあります。結果として、エコシステム全体が影響を受ける可能性が高いです。」

なるほど、稲作を取り入れることで、食料供給の安定性と多様性の問題について議論が深められたと思います。

第3回の意見交換 – 将来の国民のために何を残すべきなのか?

さて、最後に私たちは「命のバトン 国づくりのバトン」を受け継ぎ引き渡していく立場にあります。

この観点で、大陸の新しい文化を受け入れるべきなのかを議論してみましょう!

Aさん:「新しい技術や文化を受け入れることは、私たちの子孫にとっても重要な財産となります。進化し続ける社会を築くことで、未来の世代によりよい環境を提供することができます。」

Bさん:「しかし、伝統や自然との共生を重視することも大切です。私たちの文化や価値観を守り続けることで、次世代に平和で豊かな生活を引き継ぐことができるのです。」

未来の世代に何を遺すか、伝統を守ることと新しいものを取り入れることのバランスが重要ですね。

教室での議論のまとめ

それでは、今日のディスカッションをまとめましょう。Aさん、Bさん、それぞれの立場から重要なポイントを提起していただきました。

Aさん:「弥生文化の導入には一時的な困難が伴うかもしれませんが、長期的には社会の発展と安定につながります。変化を恐れず、新しい技術や文化を受け入れることで、私たちの社会はより強く、より豊かになるでしょう。」

Bさん:「一方で、私たちの伝統と平和な生活を守ることも重要です。争いを避け、自然と共生する生活を続けることで、安定した社会を維持し、次世代に安全で豊かな環境を提供することができます。」

このディスカッションを通じて、皆さんもそれぞれの立場から「新しい大陸文化を受け入れるべきなのか?」について考えてみてください。どちらの意見にもそれぞれの価値がありますね。最終的には私たちの共同体全体でどの道を選ぶかを決めることが重要です。

今日はお疲れ様でした!

なお、この議論については、齋藤武夫先生の「日本が好きになる!歴史授業」の政策選択発問を参考に原稿を作ってみました。

Special thanks to 齋藤武夫先生

争いが始まるようになった!

結果として、ご先祖さまたちはAさんの立場を採用することになりました。新しい文化を大陸から取り入れて共同体をよりよくしていこうと考えました。

もちろんその後の時代は順風満帆だったわけではありません。Bさんが懸念していたことが起こります。

大規模な水田などが作られるようになると、水をめぐるトラブルや食料をめぐるトラブルが起こります。すると、ムラに住む人たちは自分のムラを守ろうとします。すると、集落のあり方も変容を遂げます。

ムラの周りを塀や堀で囲むようになります。これを環濠集落と言います。佐賀県にある吉野ヶ里遺跡をはじめとして、福岡県の板付遺跡や奈良県の唐古・鍵遺跡や神奈川県の大塚遺跡などが有名です。

また、同じような目的で、小高い山の上などに営まれた集落のことを高地性集落と言います。高地性集落は敵に攻められた時に避難する用途で営まれた集落だそうです。具体的には、香川県にある紫雲出山遺跡が有名です。

こういった自分たちを守ろうという意図で集落が作られていることから、「争い」が生まれるようになっていたとされています。そして、実際に武器を取って戦うようになります。実際に戦いの痕跡が残る考古学上の発見としては、サヌカイトのヤジリ(鏃)を身体に受けた人骨や傷を負った人骨が発見されています。

その様子が中国(チャイナ)の歴史書に日本の状況が記録として残されています。これについては別のコンテンツで見ていくことにしましょう!

執筆者: