日本の弥生時代の様子は、考古学の視点で遺跡からの発掘で次々と明らかになっています。

日本の歴史書である「古事記」や「日本書紀」の記述からも「弥生時代のものではないのか?」と言われている記述はあるのですが、今回は入試で史料問題として問われる中国(チャイナ)の歴史書である「漢書地理志」及び「後漢書東夷伝」の記述から、日本の弥生時代について書かれた部分をわかりやすく解説してみました。

なお、もう1つ「魏志倭人伝」という歴史書もあるのですが、それについては別稿であらためて解説したいと思います。

「『漢書』地理志」の記述から見た弥生時代の様子

「『漢書』地理志」とは?

「漢書」という書物が、班固という人物によって、中国(チャイナ)の「後漢」時代に書かれました。歴史書です。中国(チャイナ)では国家の事業として前の王朝の歴史をまとめる伝統があります。「漢書」で書かれた時代は、前漢の成立から後漢の成立前までです。国の正式な歴史書のことを「正史」と呼びますが、「漢書」は正史です。

「『漢書』地理志」には、前漢時代の前漢から見た周辺地域の様子が書かれていて、日本についてもその様子が書かれているのです。

「『漢書』地理志」を解説してみました!

「『漢書』地理志」には、紀元前1世紀ごろの日本について書かれています。

まずは史料を実際に見てみましょう。

「夫れ楽浪海中に倭人有り、分れて百余国を為す。歳時を以て来り献見すと云う」

「『漢書』地理志」

まとめると、

- 東の海に倭人の住む島がある。倭人の国は百ケ国以上に分かれている。

- 定期的に漢に倭の国々の王の使いがやって来て、貢ぎ物を持ってくる。

倭 というのは日本のことです。倭というのはもともと「背中の曲がったおちびちゃん」って意味です。

紀元前1世紀頃の日本は小さなクニ(国)が100余りに分かれていたと言っています。小国分立の状態です。その中のクニ(国)が前漢の楽浪郡という場所に皇帝に対して定期的に貢ぎ物を持ってくると言っています。これを朝貢と言います。楽浪郡というのは今の朝鮮半島の平壌にありました。

「『後漢書』東夷伝」の記述から見た弥生時代の様子

後漢の成立について

前漢の成立については別の記事で紹介しました。

前漢は武帝という皇帝の死後、急速に衰えていきます。幼い子が皇帝に就くと、幼帝の意志の代弁者という政治家が前漢の政治を牛耳ろうとして政治的な混乱が国内で起こったからです。紀元後(A.D.8年)に前漢は滅亡しました。

前漢の皇帝の外戚にあたる王莽という人物が新という王朝を建てますが、一代限りで滅びます。西暦18年から赤眉の乱という農民の反乱が起こり、これを劉秀が鎮圧しました。

劉秀は、西暦25年に漢王朝を復活させました。ここからの漢王朝のことを後漢と言います。光武帝と名乗りました。この時に使われた元号が「建武」。この元号は後の時代に、読み仮名は異なりますが、日本でも使われます(内容が気になる人はここをクリック!「建武」と言えばあの天皇の親政ですね!)。

「『後漢書』東夷伝」について

『後漢書』は、後の宋という王朝が中国(チャイナ)が存在していた頃に、范曄という人物が5世紀に書きました。

史料『後漢書』東夷伝で日本の様子を解説してみました

『後漢書』東夷伝には、日本の3つの年代について書かれています。弥生時代の中期から後期にかけての状況です。

建武中元2年(西暦57年)の日本の様子

では、史料を見てみましょう。

建武中元二年、倭の奴国、奉貢朝賀す。使人自ら大夫と称す。倭国の極南界なり。

『後漢書』東夷伝

光武賜ふに印綬を以てす。

簡単に現代語訳をしてみましょう。

「建武中元2年(西暦57年)に倭の奴国の王が貢ぎ物を後漢に持って行きました。奴国は倭国(日本)の南の果てにあります。」

と書いてあります。相変わらず日本は小国に分かれているようです。

貢ぎ物をもらった後漢の皇帝である光武帝はどんな対応をしたのか?それが次の文です。

「光武帝はひものついた印(=印綬)を与えました。」

と書いてあります。「印」は簡単に言えばハンコのことです。「綬」というのは「ヒモ」です。要するに、「印綬」とは、「ハンコに紐をつけたもの」ということです。

そして、ハンコにはこのような文字が書かれていたのです。

漢委倭国王

という文字が書かれていました。「倭」ではなく人偏が略された「委」という字が書かれています。

このハンコに書かれた刻印の意味は、

「漢の日本の奴国」

という意味になります。何かしら違和感はありませんか?読者の皆さんもぜひ感想を言ってみましょう。

一例ですが、こんなふうに思った人もいるかもしれませんね。

- 「なぜ漢の皇帝が倭の奴国の王に王の位を与えたのだろう?」

- 「どうして奴国の王は漢の皇帝から位をもらうことが重要だったのか?」

- 「漢と倭の関係はどのようなものだったのだろうか?」

- 「他の国々との関係も同じようなものだったのだろうか?」

- 「漢の皇帝が倭の王に位を与えたことは、当時の倭にとって本当に良いことだったのか?」

いろんな感想が出てきそうです。皆さんはいかがでしょうか?

ここから、中国(チャイナ)の史料を読み解くコーナーは一度横に置いて、当時の東アジアの国際秩序について解説したいと思います。

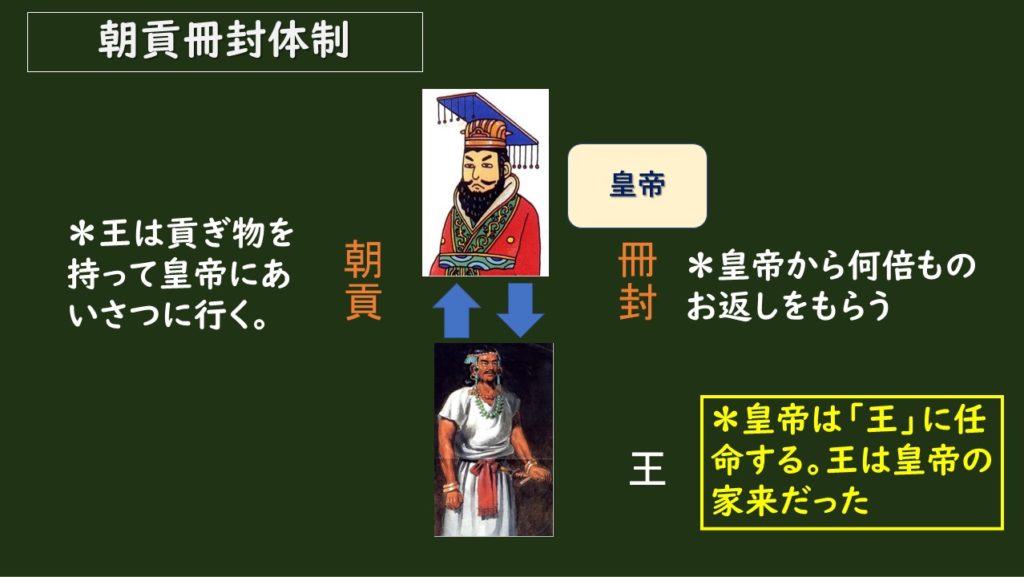

中華秩序[朝貢冊封体制]について

中国(チャイナ)と周辺諸国の関係について解説しましょう。

当時、東アジアの中心は「漢」という国でした。とても強大でした。漢を脅かす民族もありましたが、とても強かったのです。

周辺諸国からすれば、中国の支配を受けてしまうと何をされるのか分からない。だから、周辺の小さな国の王は、漢の「皇帝」のところに貢ぎ物を持って挨拶に行きます。

そうすると、漢の皇帝も喜んで

「じゃぁこの地域はキミが「王」として治めなさい!」

と言いました。

言葉の説明ですが、「皇帝」と「王」は「皇帝」の方が地位は高いです。「王」という地位は「皇帝」の家来を意味する言葉です。

このような親分子分の関係は、子分になる側にとっては「屈辱」だと考えるのが普通だと思います。しかし、かつての日本(倭国)に存在したとされる奴国も含めて漢に使者をわざわざ送っていたのです。子分(周辺諸国)にとってはどんなメリットがあるのでしょうか?双方にメリットがなければ上の史料のようなことは起こりません。

中国(チャイナ)側のメリット

1. 安定した周辺環境

中国(チャイナ)は周辺諸国が安定していると、自分たちも安心して過ごせます。戦争や紛争が少なくなり、国内の発展に集中できるからです。

2. 経済の発展

周辺諸国との貿易が盛んになることで、中国(チャイナ)はさまざまな物資や文化を手に入れることができます。これにより、国内の経済も発展し、人々の生活が豊かになります。

3. 文化的な交流

周辺諸国との文化交流が活発になることで、中国の文化も豊かになります。漢字や儒教などが周辺諸国に広がり、逆に他国の文化や技術も取り入れることができるのです。

中国(チャイナ)の周辺諸国側のメリット

次に周辺諸国側にも以下のようなメリットがありました。中国(チャイナ)と親分子分の関係というとデメリットばかりのように思いますが、実はそうでもありません。

1. 安全の確保

周辺諸国は、中国(チャイナ)に認められることで自国の安全を確保できます。大きな国(=中国)に守られることで、外敵からの攻撃を防ぎやすくなります。

2. 経済的な利益

中国(チャイナ)と貿易を行うことで、周辺諸国は自国の特産品を売ることができ、経済的な利益を得られます。これにより、自国の経済が発展し、生活が豊かになります。

3. 地位の安定

中国(チャイナ)の皇帝に認められることで、周辺諸国の王たちは自分たちの地位が安定します。中国の後ろ盾があることで、国内の反乱や内乱を防ぐことができます。

まとめ

このように考えると、中華体制を維持することはメリットばかりのようにも思えますが、決してそうとも言い切れません。デメリットについてはまた別のコンテンツで考えてみることにしましょう!

漢委倭国王という印綬は現存するの!?

話を元に戻しましょう!

先ほどの「『後漢書』東夷伝」の史料には「漢委倭国王」の文字の話は出てきません。

どこから「漢委倭国王」という文字が出てきたのでしょうか?

そのエピソードを簡単に解説しましょう!

時代は下って西暦1784年(天明4年)のことです。江戸時代のことです。

場所は北九州の博多湾にうかぶ福岡県の志賀島というところです。

水田の水路を直していたお百姓さんの甚兵衛さんが大きな石のカタマリみたいなものを発見します。

「何だ!?コレ…」

と言って掘り出したら、縦横高さがそれぞれ2.5cmほどある黄金の印でした。

ボクのような悪い人だったら自分の物にしてしまいそうですが、甚兵衛さんはエライ!甚兵衛さんは奉行所(お役所)に報告しました。

金印を最初に調べたのは、現在の福岡県福岡市にあった福岡藩(黒田藩)の学者の亀井南冥さんでした。彼がこの金印が『後漢書』に書かれた「光武帝が倭の奴国に贈った印」であることを証明しました。この金印は福岡藩(黒田藩)に保管され、その後も多くの学者が研究を続けました。一時期、金印が偽物だという説もありましたが、科学的な測定によって本物だと確認されました。

江戸時代には「漢の伊都国王」という読み方が主流でしたが、西暦1892年(明治25年)に三宅米吉博士が「漢の倭の奴国王」と読み、この読み方が現在では定説となりました。

「金印がなぜ志賀島から発見されたのか?」についてはさまざまな意見があるようで、まだ決着はついていません。金印は日本の古代史や対外交渉史を考える上で非常に重要な資料であり、西暦1954年(昭和29年)に国宝に指定されました。現在は福岡市博物館で保管されています。

甚兵衛さんが奉行所に届けなかったらどうなっていたことでしょうか?甚兵衛さんは大変立派なことをしましたね!

永初元年(西暦107年)の日本の様子

続いて西暦107年の様子です。先ほどの「奴国の使者がやってきた」という話から50年が経っています。

安帝の永初元年、倭の国王師升等、生口百六十人を献じ、請見を願ふ。

「『後漢書』東夷伝」

現代語で言えば、「後漢の安帝という皇帝の時代に、倭の国王である帥升たちが、奴隷160人を献上したいと皇帝にお目にかかりたいと願い出ました。」と書いてあります。「生口」というのは「奴隷」です。

後漢の皇帝に認めてもらいたいという感じが伝わってきます。

2世紀後半(桓帝と霊帝の時代)の日本の様子

次に、だいたい2世紀後半の日本の様子が記された部分があります。

桓・霊の間、倭国大いに乱れ、更々相攻伐し、歴年主無し

「『後漢書』東夷伝」

簡単に現代語訳をすると、「後漢の桓帝や霊帝の時代(西暦146年から189年の間頃)には、倭国(日本)は大いに乱れて、お互いに攻撃を繰り返して、長い間これを統治する者がいなかった」と当時の日本の様子が書かれています。

まとめ

今回は中国(チャイナ)の歴史書から分かる弥生時代の我が国日本を見てきました。

弥生時代には、倭国(日本)には漢という大国の「子分の国」がたくさんあったことが分かったと思います。小国分立の状態でした。

別稿で弥生時代になって「争い」が始まったことが遺跡からの出土品(人骨や武器など)によって明らかになっていることを紹介しましたが、前に勉強したことをつなげる作業は歴史の勉強を行うにあたってとても大切なことです。

さて、親分の中国(チャイナ)は、その後三国時代と呼ばれる時代に突入します。「三国」の1つである魏という時代の日本の様子について記述されていたのが「魏志倭人伝」です。

「魏志倭人伝」を見たい人は下をクリックしてください。

この後、我が国はどのように変化していくのかを一緒に追いかけていきましょう!