今回は、日本国憲法第43条の条文穴埋め問題を解きながら、国会議員はだれの代表なのか?各議院の定数についてわかりやすく解説してみました。

憲法条文穴埋め問題解説シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。さらに、発展的な内容については<発展>という項目で解説を試みます。社会科が苦手だなと思う人は<解説>まで。得意だという人は<発展>まで読んでみてください。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

日本国憲法第43条(問題)

第1項(穴埋め問題)

第四十三条

第1項 両議院は、( )を( )する( )でこれを組織する。

第2項(両議院の議員の定数の問題)

憲法43条2項に「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」とありますが、両議院の議院の定数を言いましょう。

日本国憲法第43条(解答)

第1項(穴埋め問題の解答)

第四十三条

第1項 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

第2項(両議院の議員の定数の解答)

| 比較点 | 衆議院 | 参議院 |

|---|---|---|

| 議員定数 | 465人 | 248人 |

| 選挙区 | 小選挙区・・・289人 比例代表・・・176人 全国を11区 | 選挙区・・・148人 比例代表・・・100人 全国を1区 |

※ 参議院の定数については、令和4年7月26日以降は248人(選挙区148人、比例代表100人)。ちなみに、令和元年7月29日から令和4年7月25日までの間は245人であった。

日本国憲法第43条(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

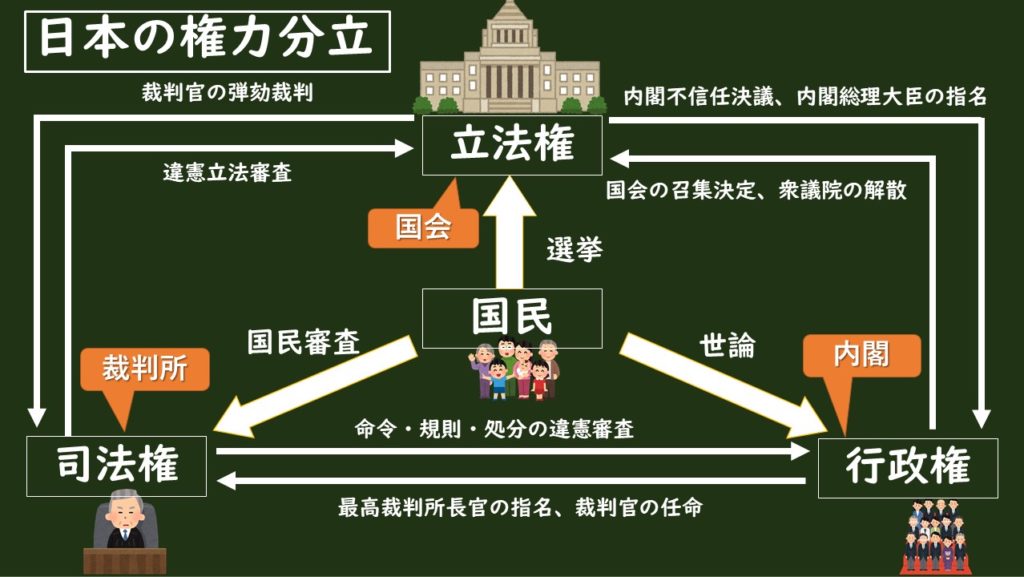

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。

日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

国会議員はだれの代表!?

国会議員は、国民の選挙によって選ばれた国民の代表者ですね。国会議員は全国民の代表者だと書いてあります。選挙区の代表者ではありませんということです。

なので、国会議員は選出された選挙区の地域のために活動するのではなく、あくまで国家全体のことを考えて活動していかなくてはいけないということです。有権者からすれば、地域への誘導を期待するのではなく、国益のために動ける国会議員を選挙で投票すべきだということになります。

定数の法的根拠

「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。」

日本国憲法第42条第2項

両議院というのは衆議院と参議院のことを指します。

憲法の「国会」の章の条文を見るときは、必ず主語に注意するようにしてください。

「両議院」なのか「衆議院」なのか「各議院」なのか、細かいところですが注意してほしいです。正誤問題の典型的な引っかけパターンになります。今回の第42条は大した話にはなりませんが、注意するようにしましょう。

さて、両議院の具体的な定数については憲法に書かれていません。これを憲法に書いてしまうと、定数を1人変えるだけで憲法を変えなければならなくなり、かなり厳しい手続きを踏まなければならなくなって、柔軟な対応ができなくなってしまいます。ですから、定数は法律にお任せして決めているのです。 条文そのものは覚えなくてもよいのですが、公職選挙法という法律の第4条に書いてあります。数は覚えておきましょう。今回の問題の答えにも同じことが書いてあります。

(議員の定数)

公職選挙法第4条

第四条

第1項 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。

第2項 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。

選挙制度については別の条文解説のところで触れたいと思います。