今回は、日本国憲法第48条の内容を踏まえて、国会議員の兼職の禁止について、中学生や高校生の皆さんに向けてわかりやすく解説します。

今回は条文穴埋め問題はありません。

日本国憲法第48条条文

第四十八条

何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

日本国憲法第48条解説

統治機構の条文を見る際の前提

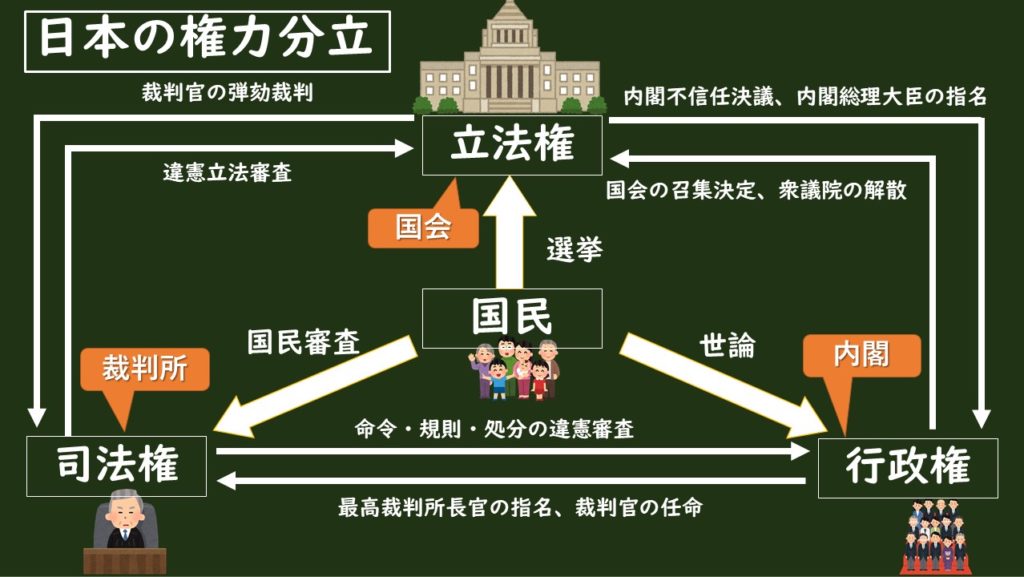

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

日本国憲法第48条及び関連条文の解説

主語が「何人も」となっています。「なんぴと」と読みます。「どんな人でも」という意味です。

同時に両議院の議員たることはできない

というのは、

- 衆議院議員になったら参議院議員になれない。

- 参議院議員になったら衆議院議員になれない。

ということです。

だから、もしも衆議院議員が参議院議員選挙に立候補して当選したら参議院議員になってしまうので、衆議院議員は辞めなければなりません(国会法第108条)。

また、次のような兼職規定もあります。

第三十九条

国会法第39条

議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。ただし、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。

ちょっと読みにくい条文なので整理します。

- 原則: 国会議員はその任期中に国又は地方公共団体の公務員と兼ねることができない。

- 例外その1: 国会議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官、大臣補佐官及び別に法律で定めた場合は兼職OK。

- 例外その2: 国会議員は、両議院一致の議決に基づき、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は兼職OK。

国会議員は、例外規定を除いた国家公務員になることも地方議員になることもできないと書いてあります。