今回は、日本国憲法の第10章(第97条から第99条まで)の「最高法規」の条文の穴埋め問題を解きながら、手続きについてわかりやすく説明していきたいと思います。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

日本国憲法第10章(穴埋め問題)

第97条

この憲法が日本国民に保障する( )は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、( )の権利として信託されたものである。

第98条

この憲法は、国の( )であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条

( )又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法第10章(解答)

第97条

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第98条

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法第10章(解説)

日本国憲法の第10章は「最高法規」に関する条文です。

日本国憲法第97条について「基本的人権は大切ですよ!」

まず第97条では「基本的人権」は大切ですという話が書かれています。基本的人権について書かれている憲法は大切にしなくてはいけないということが書かれています。

日本国憲法第98条について「最高法規」

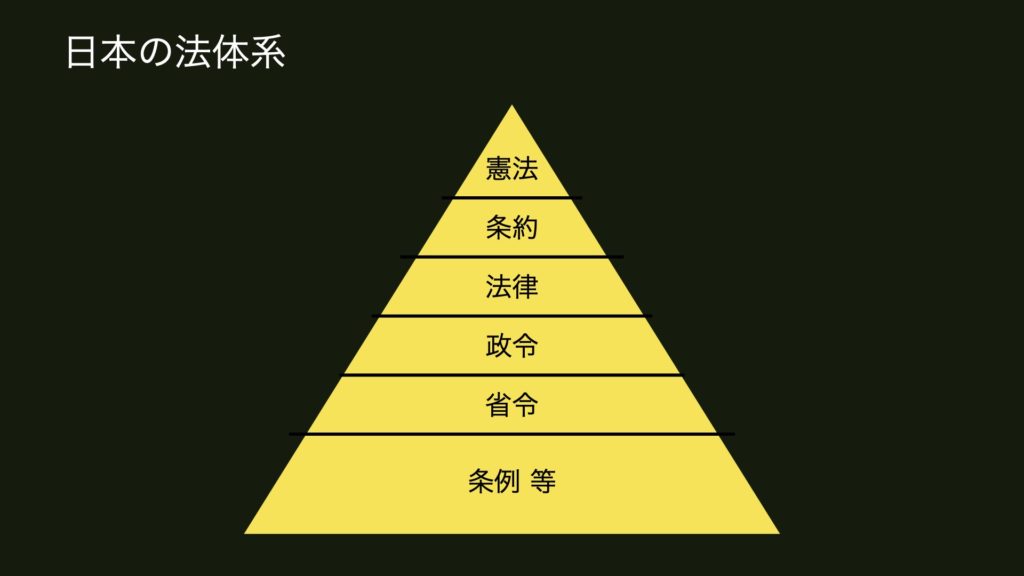

続いて日本国憲法第98条ですが、憲法は国の法体系の中で一番トップの法であるということが書かれています。これを最高法規と言います。

日本には様々な法が存在します。国会で作られる法のことを法律と言います。内閣が制定する法のことを政令と言います。省庁や内閣府が制定する法のことを省令とか府令と言ったりします。

地方公共団体で作られる法のことを条例と言います。

その頂点に立つのが憲法という法なのです。憲法に違反する法令を作ってはいけません。憲法は個人の基本的人権を侵害しないようにする(基本的人権を尊重する)という大切な価値観を持っています。それに違反するような法令ができてしまったら、憲法の価値観を踏みにじられることになります。

このような法秩序を大切にしていきましょう!というのが日本国憲法第98条の価値観です。

日本国憲法第99条について「憲法擁護義務」

日本国憲法を守らなければならない人が書かれています。条文から抜き出してみます。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員

日本国憲法第99条より

ですね。

公務員が憲法を守らなければならないのはまぁ当たり前の話です。憲法は権力者の力を縛る役割があるからです。これは近代以降の民主主義を採用する国家の憲法では常識だからです。

以下、コメントしておきたいポイントが2つあるので、その点を紹介したいと思います。

天皇も憲法を守らなければならない

日本国憲法第99条の条文の通り、天皇も憲法擁護義務があります。

この点について、大日本帝国憲法では天皇主権だったので強大な権限を持っていた天皇にちゃんと憲法を守ってもらいましょう!ということで条文の最初に天皇の文言を入れたのだと説明されることがあります。

しかしながら、大日本帝国憲法は立憲君主制を採用していたので、そもそも帝国憲法下においても天皇は憲法を遵守する義務がありました。

帝国憲法と現行憲法において差異はあるものの、天皇は憲法に従うのだという点においては何も変わらないという点は押さえておく必要があります。

第99条に「国民」が入っていないので、国民には憲法擁護義務はない!?

日本国憲法第99条には「国民」という文言が入っていません。

この点について、国民は国家公務員(権力者)に憲法を守らせる義務に立つ立場だから憲法を守る義務はなく、条文に載っていないのだと唱える学者さんも一定数います。

しかしながらそれは無理筋だと思います。

憲法の前文で国民主権と言っているのです。主権者が守らなくてもよい憲法なんてあり得ないでしょう。憲法の条文に入っていなかったとしても、国民にも憲法を擁護する義務はあると解釈するのが妥当です。