今回は、縄文時代はどのような時代なのか?をわかりやすく解説していきます。

- 縄文時代は何年前から始まったの?

- 縄文の時代の生活はどうなっていたの?

といった点について解説します。

日本における旧石器時代からの続きなので、以下の記事を読んでおかれることをオススメします。

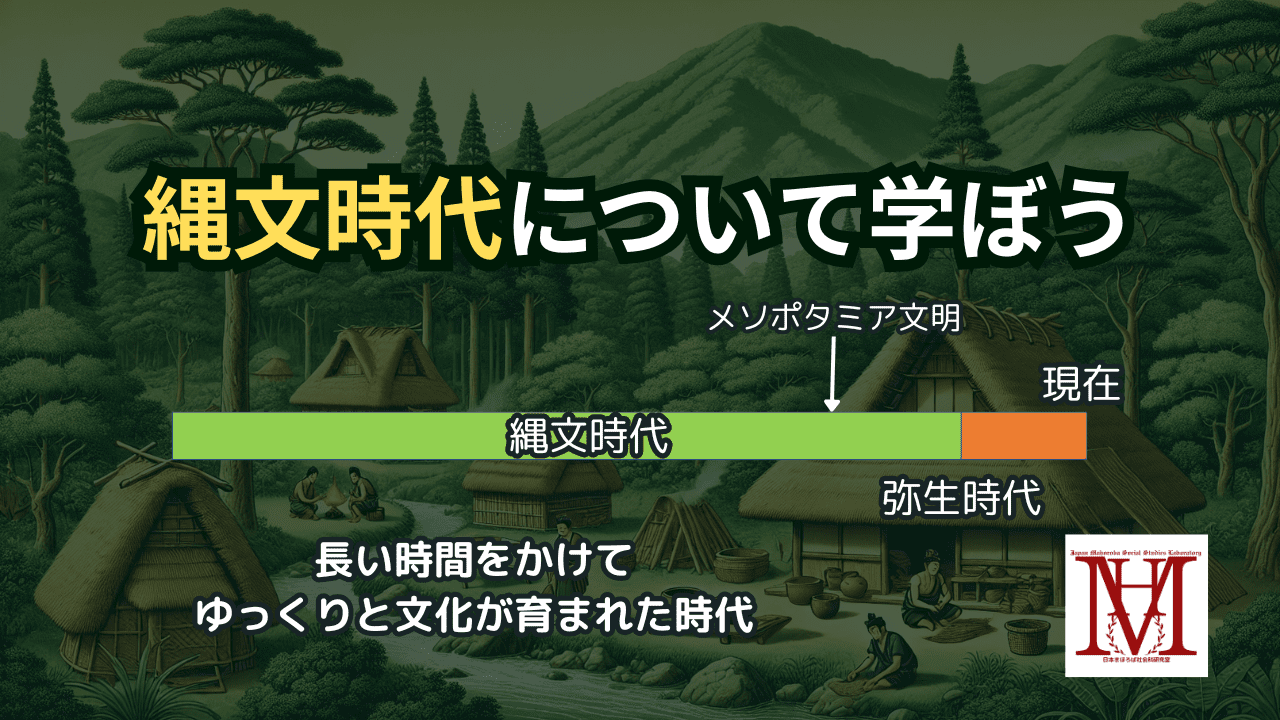

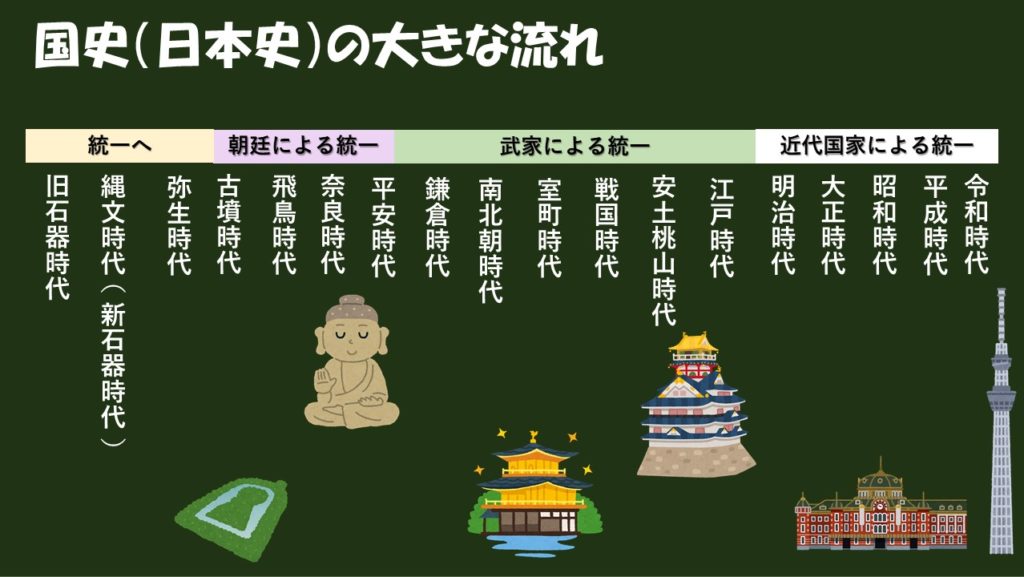

国史(日本史)全体における縄文時代の位置づけ

まずは、国史(日本史)全体の中で縄文時代はいつなのか?について、簡単な年表を見て確認してみましょう。

縄文時代は旧石器時代の次の時代という位置づけです。

縄文時代は何年前から始まったの?

専門家によっていつから縄文時代が始まったとされるのかについてはその評価は分かれますが、約1万6000年前から始まったとする見方があります。日本で世界最古級の土器が使われていることが分かっているからです。これを縄文土器と言います。また、教科書によっては約1万5000年前とか約1万3000年前と書かれているものもあります。「今日から縄文時代がやってきました!」というわけではありません。だから曖昧なのです。いずれにせよ、ここからだいたい約1万6000年前から1万年以上続いた時代のことを縄文土器の発見にちなんで縄文時代と言います。

縄文時代という時代の名前を最初に名付けたのは、モースというアメリカ人でした。後述する大森貝塚(東京都)を発見したことでも有名な人です。大森貝塚で大量に発見された縄目の模様がついていた土器を「コードマーク」と呼んでいました。それをそのまま表面に縄目のついた土器のことを縄文土器と名付けたのだと言われています。

前の時代の旧石器時代は氷河時代で寒い時代でした。ところが、今から約1万数千年前に氷河時代は終わりました。地球が暖かくなると氷が溶けるので海面は上昇します。今まで陸地だったところは海になってしまうからです。この時代にユーラシア大陸と日本列島は分離します。これを縄文海進と言います。

【参考】

ちなみに、神話の世界で日本列島が完成したのは、伊耶那岐神と伊耶那美神の「まぐわい」によるものだと説明されています。

https://shakai-chireki-koumin.net/mahoroba-j-myth02-kuniumi/

気候の変化は日本列島の完成以外にも大きな影響を与えます。

縄文時代の気候の変化は何をもたらしたか?

地球が暖かくなると、住んでいる生き物も変わっていきます。

植物について

植物は針葉樹林から落葉広葉樹林や照葉樹林へと変わっていきます。

針葉樹というのは漢字そのままで葉っぱが針のようにとがっている木のことで、マツとかスギがその代表例です。

落葉広葉樹というのはある季節になると葉っぱが落ちる木のことを言って、ドングリやクルミやカエデなどがその代表例です。

照葉樹というのは葉っぱは落ちないが冬の乾燥に耐えるために葉っぱがツヤツヤな木のことを言い、シイやカシやクスノキなどがその代表例です。

動物について

生えている植物が変わるとそれを食べる動物も変化します。

旧石器時代は大型動物が多く住んでいましたが、温暖化すると動物は小型化していきました。ニホンシカやイノシシやウサギやムササビなどの動きがすばしっこい動物が増加しました。

縄文文化について

縄文時代において、人々はどのような生活を送っていたのかを見ていきましょう。

縄文時代における道具の特徴

縄文時代は日本における新石器時代 – 磨製石器の使用

縄文時代にも打製石器が使われていましたが、これに加えて砥石を使って石を磨いて表面がなめらかになった石器も使われ始めました。これを磨製石器と言います。そのことから、縄文時代は日本における新石器時代であると言えます。

磨製石器は弓矢の先っぽに使われました。弓矢が使われるようになったのは、すばしっこく動く中小動物を捕らえるためには人間の足で追いかけるよりは飛び道具を使った方がよいからです。打製石器と比べると、磨製石器は石を磨いて鋭くできるため、弓矢の先っぽとして重宝されます。

骨角器の使用

また、骨角器も使われました。漢字に注意してください。骨角器というのは骨や角を使って作られた道具です。骨格ではありません!「骨」や「角」を使った道具だったから骨角器というのです。熊の骨や鹿の角を使って釣り針にしたり銛として使われました。銛というのはクジラの漁をする時に使われて、槍のような漁具です。

ここから、縄文時代には漁労が行われていたと言えましょう。縄文海進により栄養価の高い海流が日本周辺に流れ込んで魚が日本列島近辺に増えたと説明されています。

丸木舟の使用

さらに木器は縄文時代以前からも使用されていましたが、縄文時代の木器として特に有名なのが丸木舟です。丸木舟を使って魚を捕りに行っていました。カツオやタイやクジラを食べていたことが分かっています。

また、ある程度の外洋航海術があったことも分かっています。漁だけでなく交易も行われていたことが分かっているのですが、丸木舟によって物を運んでいたと言われています。

もちろん丸木舟があったことから交易が行われていたのだろうと分からなくはないのですが、決め手となっているのは黒曜石や翡翠などが広く分布していることからそのことが分かるのです。具体例で説明しましょう。北海道の十勝岳や長野県の和田峠などでしか出土されないはずの黒曜石が、これらの場所からかなり離れた遺跡から出土されています。黒曜石は弓矢の先っぽで使われることがあります。同じように、翡翠も新潟県糸魚川市を流れる姫川で採取されるものが直径でいえば1000キロの範囲(例えば沖縄で発見される)に及ぶ分布が確認されています。ちなみに、翡翠はアクセサリーとして使用されました。

他にも、南西諸島産の貝が北海道の礼文島で発見されました。

このように、丸木舟を使ったネットワークが縄文時代に存在していたのです。

縄文土器を使う

日本では、今から約1万6500年前頃から土器を作り始めました。これは世界でも最古級の土器です。青森県の大平山元I遺跡から発見された土器は、約1万6500年前のものだと言われています。

縄文時代といったら、縄文土器です。弥生土器との比較でよく試験で問われます。

厚手でもろく黒褐色である。

これはよく覚えておいてください。

ちなみに、縄文土器はどのような用途で使われていたのかというと、煮炊き用です。煮たり炊いたりするものということですね。あく抜きの技術が発達しました。あく抜きの技術があるからこそ、苦いドングリなどの木の実が食べられるようになりました。先ほど縄文時代になって暖かくなったと述べました。そして植物が葉樹林や照葉樹林に変わったと述べました。気候の変化によって私たちのご先祖さまは技術を発展させたとも言えます!また、煮た後に乾燥させたら保存食ができます。

縄文土器ができたことで、料理(煮炊き)が始まり、料理を発展させることになりました。煮炊きは現在の日本料理の基本になっています。縄文時代からの伝統と言っても過言ではなさそうですね。

農耕・牧畜について

結論から言えば、他国の新石器時代の状況と比べると、あまり行われていませんでした。

縄文時代において、農耕・牧畜は原始農耕と呼ばれるものについては行われていました。稗とか粟とかひょうたんなどの栽培が行われていました。しかし、これらの植物の栽培が食生活をメインで支えるものではありませんでした。自然の物を採集することがメインでした。

牧畜については、イヌを一緒につれていって狩りをしていたところからイヌを飼育していたことが分かっています。今のようなかわいらしいイヌではありません。ほぼオオカミを飼い慣らした感じなので、あくまでイノシシの狩りをするときのお供として育てていたのです。縄文時代のイヌの化石はとても牙が鋭かったそうです。

ちなみに、ブタの飼育は次の弥生時代まで待たねばなりません。「なぜ牧畜がそこまで盛んではなかったのか?」というと、そもそも野生のイノシシで胃袋はそれなりに満たされていたので、敢えて牧畜をする必要はなかったという見方ができます。

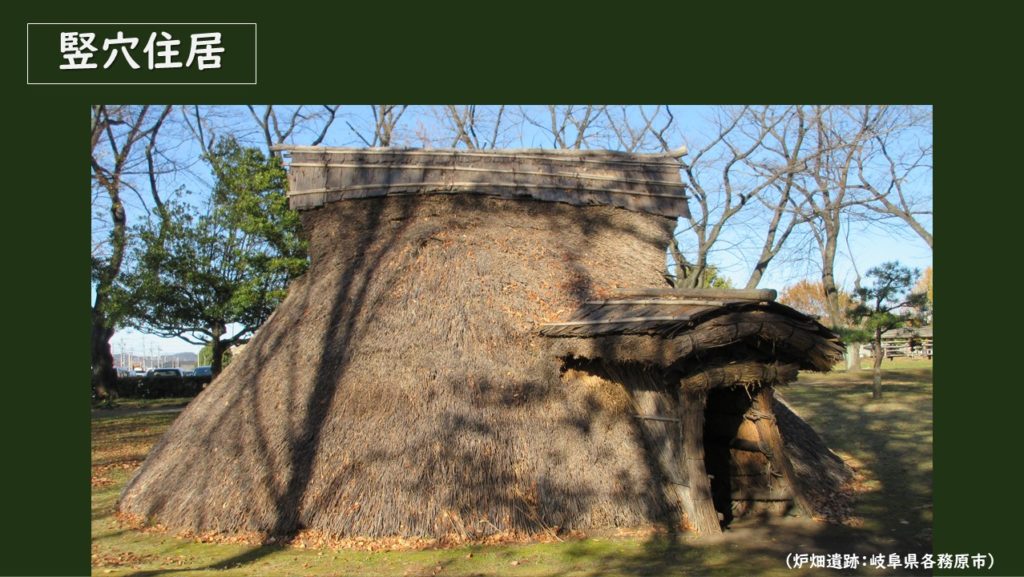

竪穴住居に住む

縄文時代の人たちは、水辺に近い台地に竪穴住居の集落をつくりました。漢字に注意してください。堅いと書く人がいます。

竪穴住居

です!

土ではなく立という字なのでお間違いなく!

川の氾濫は怖いのです。今のような堤防を作る技術はないからです。だから平地よりも台地に竪穴住居を作ることが一般的でした。

なぜ竪穴住居というのかというと、地面に穴を掘って床を作って、地面に柱を立てそこに草ぶきの屋根をかぶせていたから名付けられました。

竪穴住居の中には定住する者も現れました。1年を通じて食べ物が手に入るのであれば、わざわざ移住しなくてもよいですよね。食物が豊富に手に入る場所に住んでいた人たちは定住生活が始まっていたのです。

事例を2つ紹介しましょう!

1つは、縄文時代早期の約1万600年前に縄文人が定住していた証拠が、鹿児島県にある上野原遺跡で発見されました。世界史的に見ても早い段階のものです。

もう1つ。縄文時代を代表する巨大な遺跡が、青森県にある三内丸山遺跡です。約6000年前から4400年前頃までの約1600年もの間(縄文時代の前期から中期にかけての遺跡)に巨大な集落が存在していたようです。ここには35棟の高床式倉庫などがあり、太陽を崇拝したと言われている神殿もあります。戦争のための武器や敵を防ぐための柵が存在せず、当時は集落に住む人たち同士でお互いに支え合って生活したことも分かっています。

貝塚の存在

縄文時代の人々は集団で生活をしていました。彼らのゴミ捨て場になっていたのが貝塚です。潮干狩りも当然行われるでしょう。貝殻が捨てられていた跡が発見されました。

貝塚に捨てられている貝はカルシウムを多く含んでいます。それが地面の酸化を防いでくれます。だから貝塚の近くに埋葬されている人骨はとても保存状態がよかったりします。他にも貝が採れるということは当時の海岸線が分かるという側面もあります。貝塚は縄文時代を知る上でとても大切な遺跡なんです。

大森貝塚は日本で初めて発見された貝塚です。西暦1877年(明治10年)にアメリカ人の動物学者のモースと申す学者さんが発見しました。縄文土器が発見された遺跡としても有名です。

大森貝塚については東京都品川区のサイトに解説されています。

縄文時代の風習

縄文時代には、抜糸が行われました。抜糸は通過儀礼なんですね。通過儀礼というのはある年齢をむかえたときに行われる行事のことで、今で言うと七五三とか成人式とかそういうもの。抜糸は一人前になったことの証として行われたようです。

女性と言えばやっぱり生命を産む性ですよね。プラスのイメージなんです。そこから、自然災害がないように食物がちゃんと採れますように…ということや怪我が治ることなどを祈って、女性をかたどった土偶が作られました。長野県茅野市にある棚畑遺跡から出土した土偶は「縄文のビーナス」と呼ばれていて有名です。また、同じ子孫繁栄を願って作られたとされる石棒という男性器を模った道具もあります。

また男性器をかたどった石棒というものも存在します。こちらも子孫繁栄を祈って作られたものです。

亡くなったときには、屈葬というやり方で埋葬されました。屈葬というのはウンコのことではありません、くっそうだけに…(笑)。イメージを申せば、体育座りをした状態で埋葬するのです。なぜこのようにしたのかは様々な説があるようです。死んだ人間が蘇らないようにするためだと言われています。

縄文時代の人たちはあらゆる事物に魂(アニマ)があるのだと信じられていました。このような考え方のことをアニミズムと言います。自然崇拝と置き換えてもよいでしょう。この考え方は実は日本の神社などの神道という教えに発展して引き継がれています。どこの参考書とは申しませんが、「アニマル」「イズム」と書いてある信じられない解説がされていて失笑しました。

まとめ

旧石器時代から縄文時代へと時代が移り変わると、気候が変化しそれに伴い動植物も変化していることから、日本列島に住む私たちのご先祖様たちが生活で使う道具も変化しました。すばしっこい動物を追いかけるための武器や縄文時代には落葉樹が多くなったので実を落としてくれるようになりました。それを食べる

このように狩猟や漁労や採集をすることで縄文時代の私たちのご先祖さまたちは生活をしていたのです。

日本民族の日本文化の基礎が作られる

縄文時代は約1万年以上続きました。

大きな戦いが行われた形跡や殺害された人骨が発見されていません。そこから、この間は世の中がとても平和だったと言えます。その点、弥生時代とは大きく異なるところです。

縄文時代には日本民族にとって長い時間をかけて日本文化が作られました。現在の日本語の原形もこの時代からじわりじわりと時間をかけて作られていったと考えられています。そして、みんなが共有する神話などが作られたと考えられています。

縄文時代晩期には稲作が始まる!?

縄文時代の終わり頃の水田跡が発掘されています。中国(チャイナ)の長江から伝わったとされています。

有名な遺跡として、菜畑遺跡(佐賀県)と板付遺跡(福岡県)があります。高校入試や大学入試にも出題されています。