今回は、飛鳥時代の第3区分の「天武天皇と持統天皇の時代」が始まるきっかけになった「壬申の乱」についてわかりやすく解説していきます。

戦いの知識を整理する場合、以下のフレームワーク(枠組み)を使うとわかりやすくなります。

なお、戦いについての知識を整理する場合は、「理由」「年代」「当事者」「結末」「影響」の5つのポイントで整理するとよいです。このコンテンツでもこの5つのポイントに整理してお話を進めたいと思います。

「壬申の乱」はなぜ起こったのか?(理由)

壬申の乱は、天智天皇が崩御した後に皇位を誰が継承するのかで争った戦いでした。

天智天皇の崩御が引き金となり、以下に示すような不満が一気に爆発し、国内を二分するほどの大きな戦いになったのが壬申の乱だったのです。

天智天皇が皇位継承者と決めた皇子が大友皇子だった

天智天皇は皇子に恵まれず、天智天皇の晩年までに成人した男子は、地方豪族の娘を母に持つ大友皇子(おおとものおうじ)だけでした。当時の皇位継承には母親の出自(しゅつじ)が問われたため、天智天皇の弟の大海人皇子(おおあまのおうじ)が皇位継承の資格を備えていました。大海人皇子の母親は天智天皇と同じく第37代の斉明(さいめい)天皇だったからです。ところが、天智天皇は大友皇子を皇位継承者と決めました。

実際に、西暦671年に天智天皇が崩御すると、大友皇子は第39代の弘文(こうぶん)天皇として即位しました。その頃、大海人皇子は奈良県の吉野というところに身を潜めていました。

対新羅政策をめぐる対立

天智天皇が中大兄皇子だった時代に「白村江の戦い」に挑まれました。戦った相手は唐と新羅の連合軍でした。また、中大兄皇子が近江大津宮で天智天皇に即位されようとしていたときに、新羅の僧によって三種の神器の1つである草薙(くさなぎ)の剣が奪われるという事件が起こりました。三種の神器は皇位継承の際に引き継がれる大切な宝物(ほうもつ)です。天智天皇はそういった意味では新羅に対してはよいイメージを持っておられませんでした。また、その皇子である大友皇子も同じような感情を持っていました。

確かに我が国とゆかりのある任那や百済を滅ぼした新羅は憎いですが、新羅が朝鮮半島を統一してくれると、新羅は超大国の唐の防波堤にもなってくれます。感情よりも実利を重視すべきだと考えていたのが大海人皇子だったのです。

対新羅政策をめぐる対立も起こっていました。

天智天皇の先進的な政策に地方豪族からの不満がたまっていた

天智天皇はかつては中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と呼ばれ、蘇我氏を倒して「大化の改新」という政治改革を行いました。中大兄皇子は大変な実力者でした。一方で西暦663年に起こった「白村江の戦い」で唐や新羅に挑んで敗れて、国内政治では先進的な政策を次々とうつものの、白村江の戦いで大きな打撃を受けた地方豪族からの不満がたまっていました。

「壬申の乱」はいつ起こったのか?(年号)

天智天皇が崩御した翌年の

西暦672年

に起こりました。

「壬申(じんしん)」とは、六十干支による暦の表記方法ですね。

「壬申の乱」は誰と誰が戦ったのか?(当事者)

当事者は大友皇子と大海人皇子です。

一般的な傾向を表でまとめてみました。

| ー | 大友皇子 | 大海人皇子 |

| 天智天皇との関係 | 息子 | 弟 |

| 支持を受けた人たち (一般的傾向) | 近江大津宮にいる中央の有力豪族 | 天智天皇の政治改革に不満を持った地方の中小豪族 |

| 対新羅政策 | 反新羅の傾向 | 親新羅の傾向 |

大海人皇子は潜んでいた吉野から抜け出して兵をあげました。

大海人皇子は吉野から三重県を経て、現在の岐阜県関ケ原町付近まで移動しました。ここは都から北陸や東国へ向かう交通の要所だったからです。大海人皇子は関ケ原を押さえました。そして近江宮の大友皇子(弘文天皇)に向けて兵を挙げたのです。

「壬申の乱」は誰が勝ったのか?(結末)

戦いは1ヶ月に及びました。

勝利したのは大海人皇子でした。

「壬申の乱」の後、日本はどうなったのか?(影響)

大海人皇子が皇位に就く

戦いに勝利した大海人皇子は第40代の天武(てんむ)天皇となり、政治を推し進めます。

都は飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)です。

大海人皇子を支持していたのは地方の中小豪族たちでした。中央の有力豪族たちがいなくなったため、相対的に天皇の地位は高くなります。すると、天智天皇の時以上の中央集権的な国づくりが可能となったのです。天武天皇は律令国家の建設を目指します。

天武天皇の政治

天武天皇は私有地と私有民の廃止を徹底し、西暦684年には八色(やくさ)の姓(かばね)という皇族を中心とした新たな秩序を作りました。

また、飛鳥浄御原令(あすかきよみはられい)の制定を命ぜられました。完成したのは天武天皇が崩御した後、第41代持統(じとう)天皇の御代の西暦689年になってからです。

天武天皇は富本銭(ふほんせん)という初の貨幣をつくりました。

天武天皇は対新羅政策を軟化させました。唐との国交は一時的に断絶していましたが、新羅と仲良くなりながら唐との仲直りを模索していました。なお、遣唐使の復活は第42代の文武(もんむ)天皇の御代の西暦702年まで待つことになります。

また、「古事記」や「日本書紀」のもとになる歴史書の編纂を命じました。

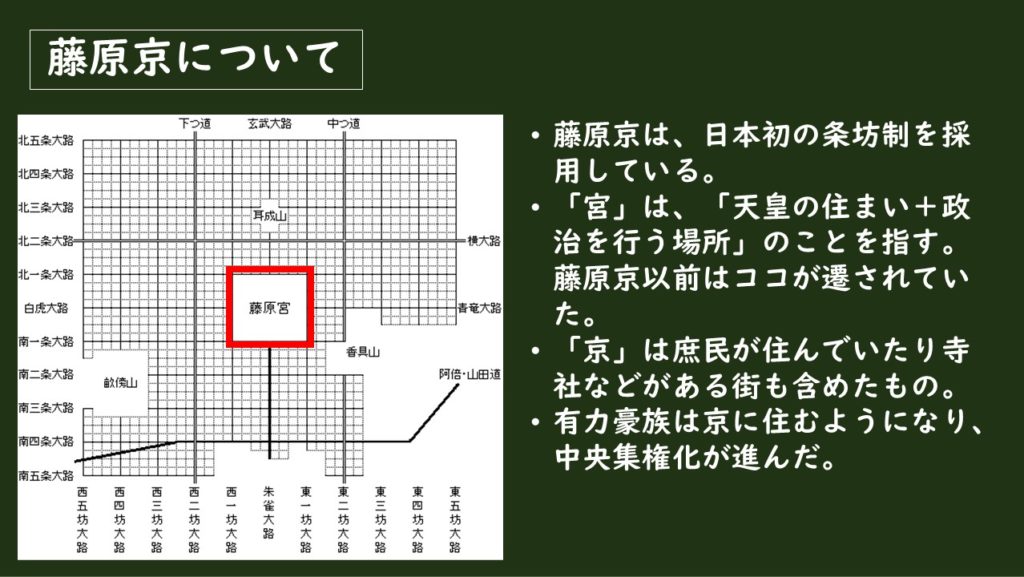

天武天皇はこれまで天皇の代替わりごとに宮を遷(うつ)した慣習を改めようとしていました。代々使うことを前提とした都を造ろうとしていたのです。唐の都の長安(ちょうあん)に倣った大きな都を造営することを決断しました。これが後の藤原京です。しかし、途中で天武天皇は崩御されました。

持統天皇の政治

天武天皇には皇子がいましたが、若くして薨去(こうきょ:皇族が亡くなること)されてしまいました。その皇子には皇子(天武天皇から見て御孫にあたる)がいらっしゃいました。ただ、その皇子は幼く、政務を預かることは難しい上京でした。

そこでピンチヒッターとして即位されたのが、天武天皇の皇后でした。第41代の持統(じとう)天皇として即位なさいました。御孫の成長を待つまで皇位に就かれました。

持統天皇の治世では、飛鳥浄御原令が施行され、西暦696年に藤原京が完成し、遷都されました。

藤原京は、西暦710年に平城京に遷都されるまで、持統(じとう)天皇→文武(もんむ)天皇→元明(げんめい)天皇の3代の天皇の治世で使われることになりました。

大宝律令の制定(文武天皇の治世)

持統天皇は孫の皇子に譲位し、第42代文武(もんむ)天皇が即位されました。

文武天皇の治世において、西暦701年(大宝元年)に大宝律令(たいほうりつりょう)が制定されました。律令とは、「律(りつ)」という刑罰を定めた刑法、「令(りょう)」とは政治の仕組みを定めた憲法や行政法、さらには民法の要素を含んだ法令です。律令は唐の2代目皇帝である李世民[太宗]の頃に確立させたのですが、日本からの留学生がこれを学びました。そして、唐の制度を参考にしつつ我が国の実情に合わせて作られたのが大宝律令です。律令に基づいて運営される国家のことを律令国家と呼びますが、日本は律令国家の仲間入りを果たしたのです。

大宝律令には「行政文書には日本の元号を書くようにすべし」と書かれました。「大宝」以降、元号は途切れることなく使われ続けているのです。

日本が朝貢冊封体制の中に入っていたらわざわざオリジナルな律令を作る必要はありません。唐の律令をそのまま使えばよいからです。しかし、我が国のご先祖さまたちは唐からの独立の道を選びました。

- 元号がある(大宝)!

- 大きな都がある!(藤原京)

- 律令がある!(大宝律令)

国内政治が安定をむかえたところで、西暦702年(大宝2年)に遣唐使の復活を果たしたのです。