今回は、飛鳥時代の第2区分の後半として、「白村江の戦い」についてわかりやすく解説をしていきます。

飛鳥時代の第2区分の前半で中央集権的な国作りを目指して「大化の改新」がありました。第36代の孝徳(こうとく)天皇は、実質的な政治の中心であった中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と仲違いをしてしまいます。その後即位したのは第37代の斉明(さいめい)天皇。第35代の皇極天皇が再び皇位に就いたのです。元天皇が再び皇位に就くことを重祚(ちょうそ)と言います。皇極天皇は史上初の「譲位」を行い、史上初の「重祚」を行った天皇です。

その後朝鮮半島で大きな動きがありました。その影響を受けて起こった戦いが「白村江の戦い」だったのです。

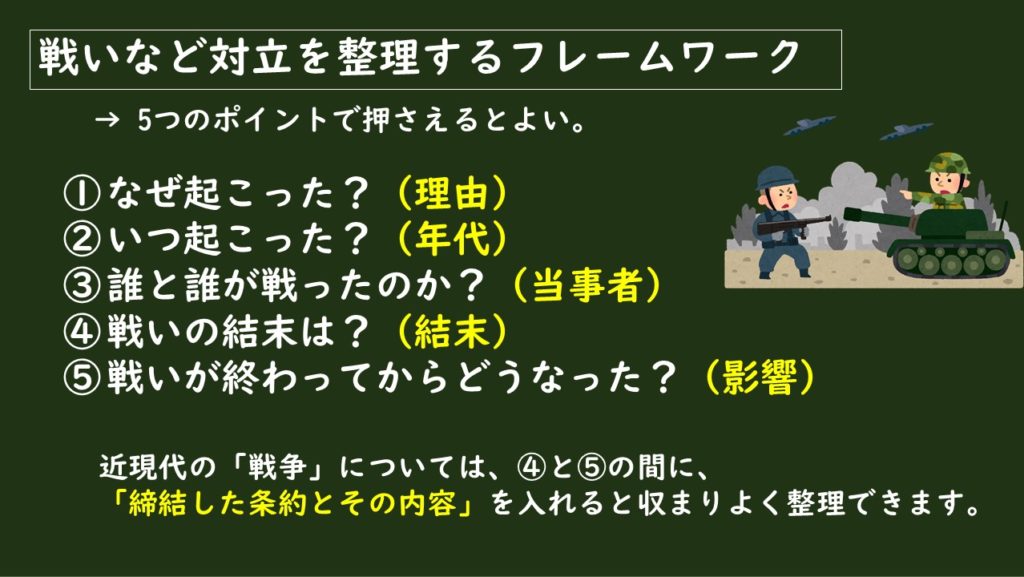

なお、戦いについての知識を整理する場合は、「理由」「年代」「当事者」「結末」「影響」の5つのポイントで整理するとよいです。このコンテンツでもこの5つのポイントに整理してお話を進めたいと思います。

なぜ「白村江の戦い」は起こったの?(理由) – 朝鮮半島の情勢

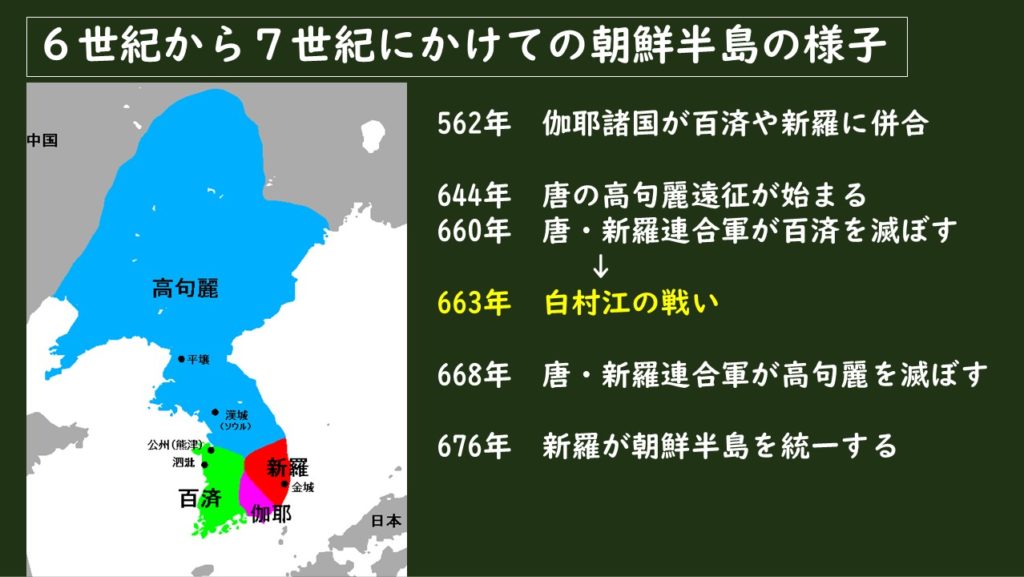

西暦618年に隋王朝が滅亡し、唐王朝が建国されました。隋は朝鮮半島にあったツングース族の国である高句麗(こうくり)への遠征が負担になったために農民の反乱が起こり、滅亡に至りました。唐はしばらくの間は国内の統一を行います。2代目皇帝である李世民[太宗]の頃に「律令体制」などを確立させました。しかし、3代目皇帝の高宗の時代には再び高句麗に遠征を始めます。唐の朝鮮半島に対する領土的野心が鮮明になってきましたよ。

中国(チャイナ)の外交政策は、伝統的に「遠交近攻」という伝統を持っています。つまり、近くを攻めるために遠くの国と交流を持つということです。唐は新羅(しらぎ)と同盟を結びました。

一方の朝鮮半島にあった三国も、それぞれの思惑で朝鮮半島を統一しようとしていました。ここに唐が新羅に絡んできて、朝鮮半島はいよいよ戦乱をむかえます。

西暦660年、唐と新羅の連合軍はまず百済(くだら)を滅ぼしました。百済は日本と友好的な国でした。朝鮮半島の南部が唐の支配下に入るということは当然日本にとっても脅威です。

百済は国の再興を望みました。そこで日本に救援を求めてきたのです。

時の天皇であった斉明(さいめい)天皇は、百済の救援要請に応え、自ら九州に兵器を率いて出陣されました。斉明天皇は九州に到着なさったもののそこで病にかかり、そのまま崩御されてしまいました。中大兄皇子は皇位には就かず、そのまま天皇の職務を代行します。これを称制(しょうせい)と言います。国内外が混乱している中での即位を避けたかったのだと言われています。

「白村江の戦い」はいつのできごと?(年代)

西暦663年に日本は朝鮮半島に大軍を差し向けました。

朝鮮半島の南西部にある白村江(はくすきのえ・はくそんこう)というところで、唐と新羅の連合軍との戦いが始まりました。

「白村江の戦い」はどんな結末をむかえた?

日本と旧百済連合軍は統率が取れていない軍勢だったと言われています。

2日間にわたって壮絶な戦いがあったとされますが、結果的に日本と旧百済軍は大敗北を喫しました。

「白村江の戦い」の後にはどうなった?(影響)

朝鮮半島の様子 - 高句麗の滅亡、その後の唐と新羅の対立

まず、唐と新羅の連合軍は勢いに乗り、朝鮮半島北部に一大勢力を誇っていた高句麗を西暦668年に滅亡させました。

ここでメデタシ、メデタシなのかというと実はそうではありません。「唐はなぜ新羅と手を結んだのか?」と言えば、内心では朝鮮半島を我が物にしたいから手を結んだのです。朝鮮半島を手に入れたら、漢の武帝の時代以来、朝鮮半島を手に入れられるのです。唐は同盟を見事に裏切ります。新羅はもちろんピンチです。

今度は唐と新羅が対立するようになります。

この状況を受けて、唐と新羅は外交政策としてどのような手を打ったのでしょうか?ここでは、国史(日本史)を中心に学習したいので、対日外交政策の様子を見ていきますよ。

何と、唐は日本と仲良くなろうとしました。

日本が新羅と手を組んで攻めてきたら厄介だからです。

一方、新羅としても日本が唐と手を結んだら、唐と日本とで挟み撃ちにあいます。唐は「遠交近攻」という伝統を持っていることを新羅はよく心得ていました。だから、新羅も日本と仲良くしようとしてきました。

国際情勢とは今も昔もこんなもんです。とてもしたたかです。したたかにやらないと国が滅びるからです。どの国も必死なのです。

日本の対応

唐と新羅の対立が深まっていく中、我が国はどのような対応を見せていくのでしょうか?日本は負けちゃったので、今度は負けないようにするために、いろんな政策を展開していきます。国を護らなければ滅ぼされます。必死です。

九州をはじめとする西日本の守りを固める

まずは九州地方の守りを固めます。次は唐と新羅が組んで日本に攻め入られるかもしれないと考えたからでした。大宰府(だざいふ)という朝廷の出先機関を北九州(現在の福岡県)に置きました。軍事と外交の拠点とします。さらに、九州や対馬(つしま)には防人(さきもり)を配置します。防人は全国から兵が集められ、九州の守りを固めるための兵士のことです。

また、大野城をはじめとした朝鮮式山城(ちょうせんしきやまじろ)や水城(みずき)が、西日本各地に築かれました。もちろん防衛のためです。ちなみに、大宰府に築かれた水城は、後の鎌倉時代に日本を襲った元寇の際に大きく活用されたのでした。

遷都を行う

白村江の戦い直後、都は奈良県の飛鳥(あすか)にありました。これを現在の滋賀県の大津市あたりに都を遷します。大津宮(おおつのみや)と言います。西暦667年のことです。唐や朝鮮半島から距離を置くための遷都(せんと)だったとされています。

翌年の西暦668年に、中大兄皇子は、唐と新羅が高句麗を攻めていて日本への遠征がないと見ると、このタイミングで天皇に即位しました。第38代の天智(「てんじ」または「てんち」)天皇の誕生です。

近江令の制定と庚午年籍の作成

天智天皇は近江令(おうみりょう)を制定し、さらに西暦670年に庚午年籍(こうごねんじゃく)という初の全国的な戸籍が西暦670年に作成されました。庚午とは六十干支による暦の表記方法ですね。これによって、だれがどこに住んでいるのかが分かるようになるため、税の徴収や大規模な兵の調達も可能となるわけです。

西暦671年に天智天皇は崩御(ほうぎょ:天皇が死亡することを言う)しました。その後、日本は再び皇位継承を巡って大きな戦乱となります。

朝鮮半島からの流入

これらの政策は、朝鮮半島の人々からの知恵があったことは否定できません。朝鮮半島がこのように混乱すると、日本には多くの難民が現れました。日本は百済の人たちを迎え入れ、これらの人たちを活用していったのです。

新羅による朝鮮半島の統一

日本国内では国防を固め、中央集権的な国づくりを進めようとしていました。

さて、唐と新羅の対立はその後どうなったのでしょうか?

何と新羅は大国の唐を朝鮮半島から退けました。西暦676年に新羅が朝鮮半島を統一しました。

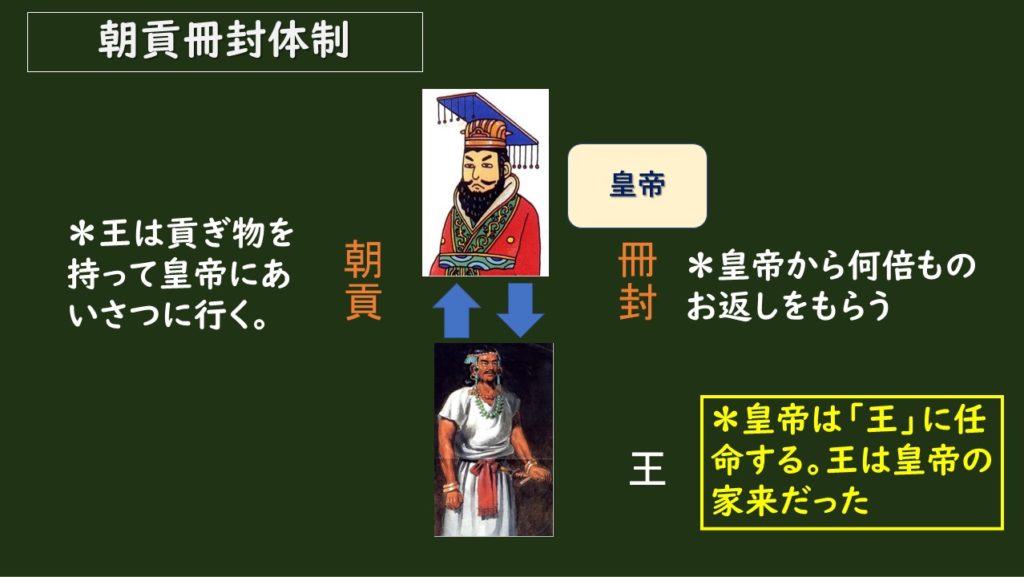

ここから面白いのは、新羅は唐の冊封(さくほう)を受けます。唐の冊封を受ければ、唐から攻められなくなるからです。(朝貢冊封体制についてはココで復習しよう!)

一方、日本は冊封を受けることはありませんでした。遣唐使(けんとうし)が再開するのはもう少し先の時代になりますが、遣唐使が始まっても冊封は受けませんでした。日本は国力を高めることで唐の秩序から独立しようとしていたのです。