今回は、日本の旧石器時代についてわかりやすく解説していきますね!

ちなみに、世界における旧石器時代についての説明はこちらの記事を見てくださいね。

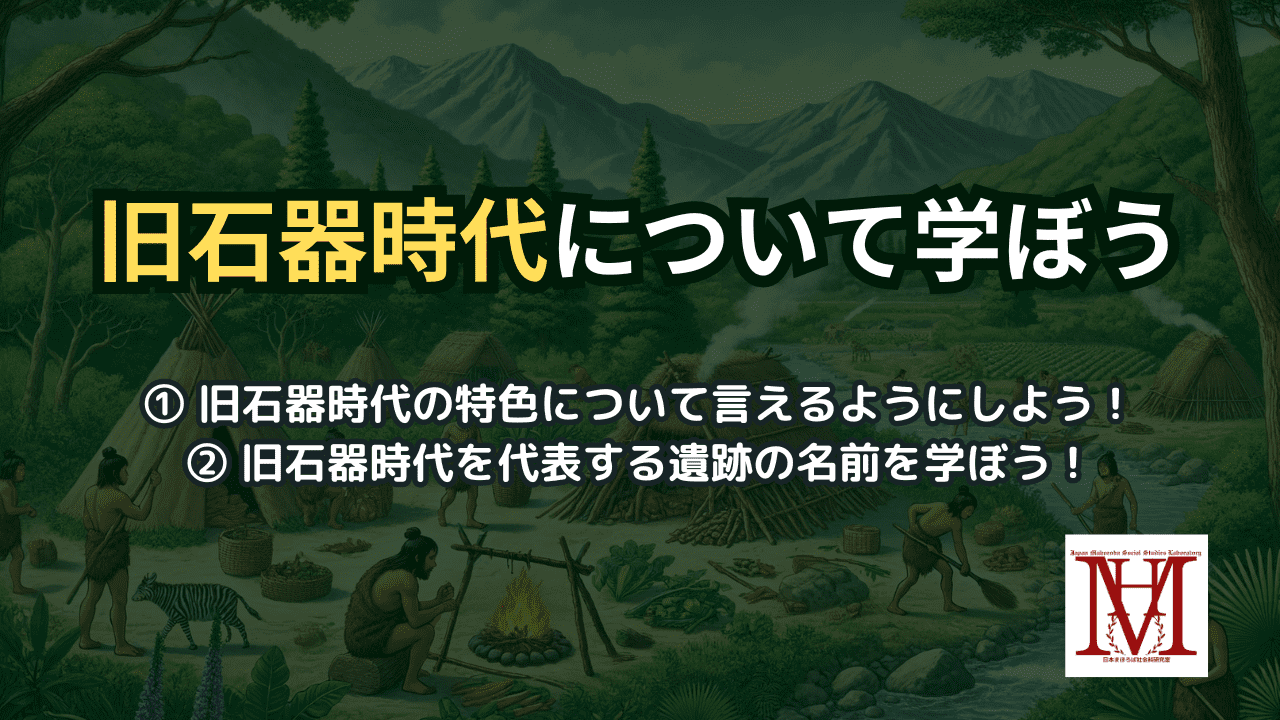

日本における旧石器時代を扱う今回は、

- 日本における旧石器時代の特徴を把握すること

- 日本において旧石器時代が存在したと分かった遺跡がどんな遺跡だったのか?を把握すること

の2点を学んでほしいと思います。

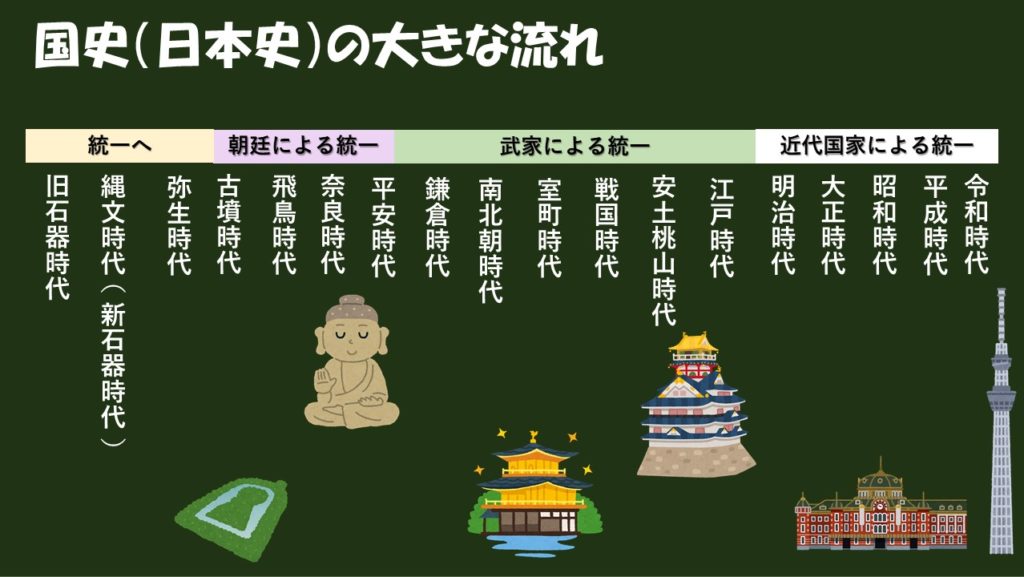

国史(日本史)全体における旧石器時代の位置づけ

まずは、国史(日本史)全体の中で旧石器時代はいつなのか?について、簡単な年表を見て確認してみましょう。

全体から考えると、一番最初の時代ですね。

ザックリと国史(日本史)のストーリーを確認したい場合は、下のコンテンツを参照してみてください。

ホントは国史(日本史)というのだから、神話から語るのがホントは筋なんだけど、教科書でそういう順番で載っていないので、まずは旧石器時代から勉強していくことにします。

日本における氷河時代

大型動物が日本列島にやってくる!

地球は今から約240万年前から氷河時代に突入していました。

この頃の日本列島はユーラシア大陸と陸続きでした。氷河時代は今よりも海水面が100mも低かったのです。ちなみに、なぜ海水面が低くなるのかというと、地球が寒いと陸地に氷がガチガチに固まっているので、温かい時期よりも海に流れるべき水量が減ってしまうので、海水面が低くなります。

さて、ユーラシア大陸と陸続きなので、動物たちも次々と日本にやってきました。

- 日本の北方のシベリアからはマンモスやヘラジカ

- 日本の南方の朝鮮半島からはナウマン象やオオツノジカや野牛

がやってきました。

大型動物を追って人類もやってくる!

これらの大型動物を追いかけて人類もやってきました。そしてこの人たちが今から約4万年前に日本に住み着いたと言います。なぜそれが分かるのかというと、新人段階の化石人骨が日本列島で発見されているからです。

例えば、

- 沖縄県からは港川人や山下町洞人

- 静岡県からは浜北人

といった化石人骨が発見されています。

この時代を、地質年代で言うと更新世と呼びます。

日本における旧石器文化

日本における旧石器文化の特徴

旧石器時代で特徴的なのは、石を打ち欠いて作った打製石器が用いられていました。具体的には、多目的に利用された握槌や切断機能を持った石刃(ブレイド・ナイフ形石器ともいう)や突き刺す機能を持った(刺突用の)尖頭器(ポイント)などがあり、狩猟や採集の道具として使われました。

また、打製石器の中には骨や角に溝を刻み込んでそこに細石刃と呼ばれる打製石器を埋め込んだ細石器(マイクロリス)と呼ばれる種類の打製石器が見られるようになりました。北海道にある白滝遺跡は黒曜石と呼ばれる石の原産地としてよく知られていますが、細石器が大量に発見された遺跡としても有名です。

大型動物の群れはずっと移動しているので、それを食べている人類も当然ながら移動していきます。つまり、定住生活ではなく移住生活だったのです。

なお、この時代は土器は使われていませんでした。

日本における旧石器文化の遺跡

岩宿遺跡(群馬県)

大東亜戦争(太平洋戦争)よりも前には、日本には旧石器時代はないと言われていました。

ところが、西暦1946年(昭和21年)に、納豆売りの行商で在野の考古学者でもあった相澤忠洋という若者が関東ローム層(縄文時代よりも前の地層)から黒曜石で作られた打製石器を発見しました。さらに調査を行い、西暦1949年(昭和24年)には群馬県の岩宿遺跡の発掘調査によりこれまた黒曜石で作られた打製石器が発見されました。

戦前の考古学の常識では、関東ローム層は火山灰でできた地層であったことから火山活動が活発で、この環境では人類が生息しているとは考えられていませんでした。ところが相澤忠洋さんが打製石器を発見したのです。そして、日本にも考古学上の旧石器時代があることが分かりました。世紀の発見ですね!相澤忠洋さんの偉業を記念した相澤忠洋記念館が群馬県にあります。

なお、日本にも旧石器時代があったこの時代のことを「岩宿時代」と呼ぶ学者もいらっしゃいます。

また、まだ土器が使われていない時代だったので、「先土器時代」とか「無土器時代」と呼ばれることもあります。

ちなみに、今では全国で約1万カ所以上で旧石器時代のものと言われる遺跡から様々なものが出土されています。

野尻湖(長野県)

長野県の野尻湖で、約2万年前の同時期のナウマン象の牙の化石と打製石器が発見されました。

縄文時代(新石器時代)へ

地球が温暖化すると、海水面が上昇して大陸と日本列島は分離します。これが縄文海進です。そして、大陸から大きな動物が来なくなり、代わって中小動物が日本列島では多くなってきます。これが縄文時代の始まりです。

縄文時代のストーリーは別でくわしくお話ししていきましょう!