今回は、安土桃山時代や江戸時代とはどんな時代なのかのあらましをわかりやすく解説していきます。

安土桃山時代は、学者によって様々な捉え方があるようですが、概ね室町幕府が滅んだとされる西暦1573年(元亀4年)から江戸幕府が誕生した西暦1603年(慶長8年)までのことを指します。

江戸時代は、西暦1603年(慶長8年)から西暦1867年(慶応3年)までの264年間を指します。

江戸時代は西暦1603年(慶長8年)に後陽成天皇から将軍宣下を受けた徳川家康が江戸(現在の東京)に武家政権(幕府)を正式に開いたことがきっかけで始まりました。

本稿では、江戸時代の大まかな流れを征夷大将軍や老中を中心にしながら解説していきます。

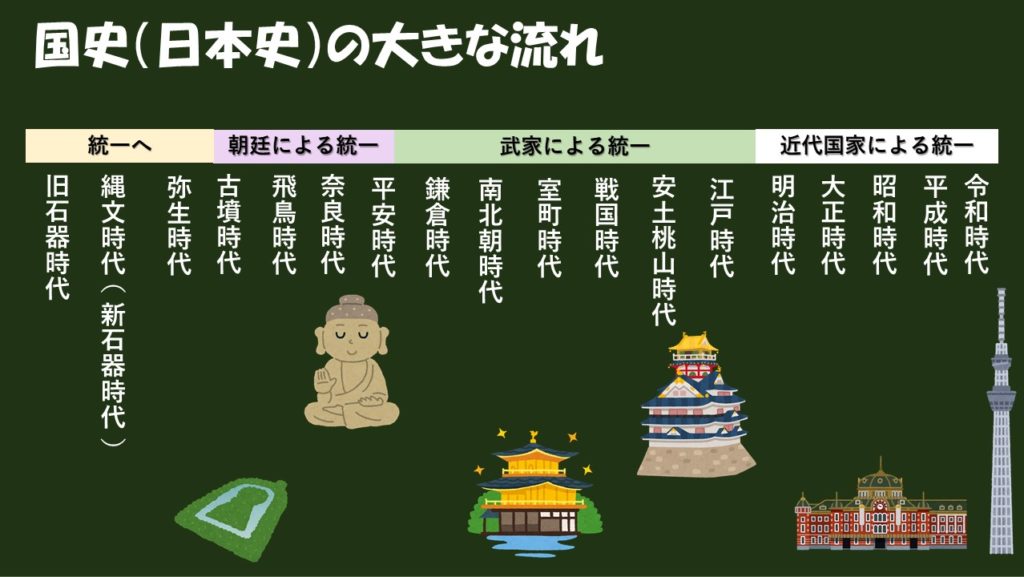

我が国の歴史全体の流れの中の安土桃山時代及び江戸時代

歴史はまず大きなトコロから理解をすることが大切です。

江戸時代は国史(日本史)の中でどこに位置するのかを確認してから勉強を始めます。大きな視点を軽視して歴史の勉強を始めると、たちまち迷子になってしまいます。特に歴史が不得意だと思う人は、こういう大きな視点を持って、落下傘で上から降りて細かいところに少しずつ入り込んでいくようなイメージで勉強していくとよいでしょう。

江戸時代は、安土桃山時代の次の時代にあたります。安土桃山時代は織田信長や豊臣秀吉が登場した時代でしたね。

さて、江戸時代が終わると、我が国は武家による政権が終わりをむかえます。そして、欧米列強の脅威から国を守るため、欧米列強の様々な考え方や科学技術を学び国を発展させていく明治時代へと続きます。

安土桃山時代の大まかな流れを分かりやすく解説します!

室町時代は足利家が武士を束ねる時代でした。しかし、足利氏の力はそんなに強くなく、室町幕府は有力な守護大名による連合政権という色彩を持っていました。

そういった中で、西暦1467年(応仁元年)に応仁の乱という戦乱が起こりました。これは、将軍家の跡目争い(次期の将軍を誰にするのか?)だけでなく、有力守護大名の跡目争いなどが絡み、さらにそれに付随する武士たちも絡み、京都を中心として武士たちが全国で争うようになりました。すると、血筋ではなく実力のある武士たちが争いを収めるようになり、領地を収める時代へと変化していきました。このような応仁の乱以降の室町時代の後期の時代を戦国時代と呼びます。

織田信長について

そのような中で登場したのが織田信長でした。織田信長は現在の愛知県西部の尾張で生まれました。室町幕府を再興したかった15代将軍の足利義昭にも一時的には気に入られましたが、次第に対立するようになり、西暦1573年(元亀4年)に織田信長は足利義昭を京都から追い出し、室町幕府を事実上滅ぼしてしまいました。

織田信長は中国地方や四国地方を平定しようとして兵を進めていましたが、西暦1582年(天正10年)志半ばで家臣の明智光秀に襲われ、死亡してしまいました(本能寺の変)。

豊臣秀吉の政治

天下統一事業を受け継いだのは、同じく織田信長の家臣であった羽柴秀吉でした。羽柴秀吉は織田家内の権力争いに勝利し、有力な戦国大名を従えます。西暦1585年(天正13年)には関白宣下を受け、豊臣という姓を与えられました。西暦1590年(天正18年)に関東地方に勢力を誇っていた北条氏や東北地方に勢力を誇っていた伊達氏を従わせ、天下統一を果たします。

豊臣秀吉は、国内の争いを終わらせるために刀狩を行い、安定的な政治運営を行うために年貢の徴収を確実なものとするための準備として太閤検地を行いました。

豊臣秀吉による政治が行われていた頃、日本にはスペイン人やポルトガル人の宣教師がキリスト教の布教のために来日していました。キリスト教は一神教です。つまり神様は1人だけ!という宗教です。一方、日本には多くの神様がいらっしゃる多神教の国でした。キリスト教徒が増えてくると、これまであった神社やお寺を破壊する人たちが出てきたり、大名がキリスト教の教会に領土を渡してしまう事件が我が国で起こっていました。一方、スペイン人やポルトガル人からもたらされる品々は珍しいものなので、貿易は続けたいと豊臣秀吉は考えていました。豊臣秀吉としてはかなり悩みどころです。豊臣秀吉は悩んだ挙句、西暦1587年(天正15年)にバテレン追放令を出しました。

その後、スペインやポルトガルのアジア進出に対抗するために、「東アジアの秩序」をなんとかしたいという思いを豊臣秀吉は持つようになりました。国力が弱まっていた明王朝に代わって、日本が東アジアの秩序の中心に立つことで、アジアの植民地化を守りたいと考えるようになります。そこで、中国(チャイナ)に進出しようと考えます。そこで、朝鮮半島を通って中国(チャイナ)大陸に進出することを試みます。そこで始まったのが朝鮮出兵です。西暦1592年(文禄元年)に文禄の役、西暦1597年(慶長2年)に慶長の役がありました。2回出兵しましたが、豊臣秀吉が西暦1598年(慶長3年)に死亡してしまったので、中止となりました。豊臣秀吉の壮大な構想は大失敗しました。

豊臣秀吉の死後、豊臣政権下で最大勢力を誇っていた徳川家康が動き出しました。徳川家康は、同じく豊臣政権下で優秀な官僚であった石田三成と対立しました。

両者の対立が決定的となり、西暦1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いが起こり、徳川家康は石田三成らを倒しました。

徳川家康は西暦1603年(慶長8年)に後陽成天皇から将軍宣下を受けます。ここに江戸幕府が開かれました。

江戸時代の流れを分かりやすく解説します!

江戸幕府の将軍の名前を覚えよう!

江戸幕府は、これまでの鎌倉幕府や室町幕府とは比べものにならないぐらい力を持っていました。

江戸幕府は徳川家による世襲です。大学受験の人は15人の将軍を全員順番に言えるようになっておく必要があります。一方、高校受験の人は赤字で記した将軍の名前は全員言えなければなりません。

以下、列挙します。

- 徳川家康

- 徳川秀忠

- 徳川家光

- 徳川家綱

- 徳川綱吉

- 徳川家宣

- 徳川家継

- 徳川吉宗

- 徳川家重

- 徳川家治

- 徳川家斉

- 徳川家慶

- 徳川家定

- 徳川家茂

- 徳川慶喜

征夷大将軍の名前をいきなり15人も覚えるのは難しいと思います。

そこで、以下のように分けて覚えるのがよいです。

最初にこんな感じで分けてみます。

- 徳川家康

- 徳川秀忠

- 徳川家光

初代から3代目を覚えます。続いて、

- 4代 徳川家綱

- 5代 徳川綱吉

- 6代 徳川家宣

- 7代 徳川家継

のように、4代目から7代目を覚えます。続いて、

- 8代 徳川吉宗

- 9代 徳川家重

- 10代 徳川家治

- 11代 徳川家斉

- 12代 徳川家慶

を5人まとめて覚えます。5人なのでちょっと多いですが、ここはひとまず我慢です。最後に、

- 13代 徳川家定

- 14代 徳川家茂

- 15代 徳川慶喜

を覚えます。このように分けた理由は、この先を読み進めていただければ分かりますが、江戸時代を理解する上でこういう区分で覚えた方が江戸時代を理解しやすくなるからです。

江戸時代の勉強は、年号と将軍の名前と出来事の3点セットで捉えていくと、江戸時代の理解はとても分かりやすくなります。

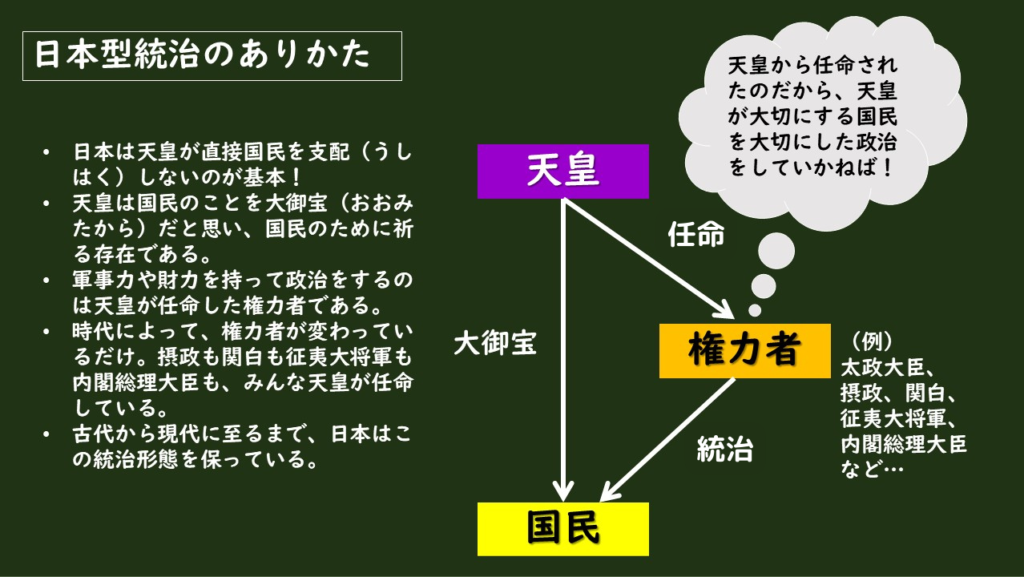

征夷大将軍は天皇によって任命される

さて、これは鎌倉幕府でも室町幕府でも同じことが言えますが、武家政権の時代とは、天皇が征夷大将軍という位を武士に与えて、天皇の代わりに政治を行った時代なのです。

特に小学校や中学校の教科書では無視されがちなことですが、国史(日本史)を理解する上では欠くことのできない大事な観点です。理解しておくようにしましょう。

江戸時代の流れを簡単に分かりやすく解説します

江戸時代は全部で4つの時代に分けると理解しやすいです。

先に挙げた将軍の名前とともに紹介したいと思います。

第1期 武断政治期

前期は、幕府の支配体制を確立した時期であったといえます。

この時期の征夷大将軍の名前を列挙しておきます。

- 初代 徳川家康

- 2代 徳川秀忠

- 3代 徳川家光

江戸幕府を開いた初代将軍は徳川家康です。

関ヶ原の戦いで石田三成を倒したものの、まだ豊臣家は健在です。徳川家康が存命のうちに豊臣家を滅ぼすことに成功しました(西暦1615年(慶長20年))。

徳川家康は大名の秩序を整えます。武家諸法度という法令を出し、大名に対しての規制を行います。また、天皇や公家に対しても法的に統制し、禁中並公家諸法度という法令を出しました。このように政治の安定を図っていきます。

将軍より1万石以上の領地を与えられた武士のことを大名と言います。大名が治める所領のことまたはその政治機構のことを藩と呼びます。

江戸時代は幕府が藩を統制して日本全土を支配していきました。この体制のことを幕藩体制と言います。徳川家康や2代目将軍の徳川秀忠や3代目の徳川家光の時代は、幕藩体制を整えた時代だといっても過言ではありません。

また大老や老中などの幕府の組織も次第に整えられていきました。特定の人に権限が集中しないように、老中などの幕府の要職には必ず複数の人が就き、首座(リーダー)の役割は月毎に変わるなどといった工夫もされました。

3代将軍の徳川家光の時代には、キリスト教の禁教政策を強化し、外国との貿易についての規律も整えました。豊臣秀吉の頃からの課題を解決していきます。最終的には、キリスト教を我が国で広めないことを約束したオランダと中国(チャイナ)の清国以外の外国船の来航を禁止しました。この政策のことを一般的に鎖国と言います。なお、朝鮮は対馬(現在の長崎県)にある宗氏を通じて交易を行っていました。

徳川家光の時代には、大名は1年おきに領地と江戸を行き来し、大名の妻子は江戸に住まわなければならないという参勤交代の制度ができました。大名にとっては負担がとても大変でしたが、一方では結果的にではありますが、大名が行き来する街道の整備に一役買う形にもなりました。

第2期 文治政治期

戦乱はおさまり幕府の政治が安定し出すと、武芸よりも学問が推奨されるようになりました。特に江戸幕府は朱子学を重視して身分秩序の維持を目指していました。

それでは、この時代の将軍名をあげておきましょう。

- 4代 徳川家綱

- 5代 徳川綱吉

- 6代 徳川家宣

- 7代 徳川家継

ここで押さえるべき将軍名は5代将軍の徳川綱吉です。

この時代には動物愛護を理念とした生類憐みの令が出されたことで有名です。

この時代には、大坂や京都などの上方を中心とした元禄文化が花開きました。

6代将軍と7代将軍の頃には新井白石という朱子学者が幕政を支えました。

第3期 改革期

元禄期には華やかな文化が花開きましたが、金銀の産出量が減少したり、富士山の噴火などにより年貢が納められなくなり、幕府の財政が悪化していました。財政の立て直しが急務な状況でした。

それを改革しようと取り組んだのが、8代将軍の徳川吉宗です。ここから改革期が始まりました。

ここでは改革期に活躍した将軍の名前を紹介しておきましょう。

- 8代 徳川吉宗

- 9代 徳川家重

- 10代 徳川家治

- 11代 徳川家斉

- 12代 徳川家慶

徳川吉宗が行った一連の政策のことを享保の改革と言います。質素倹約を進める一方で新田開発を行い、米の生産量を上げて年貢量を増やそうと試みました。他にも目安箱を設けたりしたことでも有名です。

徳川吉宗が亡くなった後に、政治の中心の座に就いたのが田沼意次でした。田沼意次は10代将軍の徳川家治の時代に大胆な経済改革を行いました。これまではお米を中心とした経済だったものを重商主義に転換し、貿易を緩和して輸出品目を増やしました。また、株仲間と呼ばれる独占的に商売を許された商人を認めて、彼らに商売を独占的に行うことを認める代わりに多額の税金を納めさせて財政改革を行いました。

しかしながら天明の大飢饉が起こり、百姓一揆や打ちこわしが頻発すると、政治的な責任をとって田沼意次は老中を辞職しました。

代わって幕政を握ったのは、徳川吉宗の孫にあたる松平定信でした。彼が老中の座につきます。この頃の将軍は11代将軍の徳川家斉です。松平定信が行った改革のことを寛政の改革と言います。時期は西暦1787年(天明7年)です。松平定信は厳しい緊縮財政政策を取りました。幕府の財政を切り詰めて財政改革を行おうとしたためです。幕府の財政は良くなりましたが、市場経済が停滞しました。また、朱子学以外の学問を禁止するなどアカデミックな世界にも影響を与えます。結局、あまりに評判がよろしくなく失敗に終わりました。ちなみに、寛政の改革が行われていた頃、フランスではフランス革命が起こっていたことは高校入試ではよく出題されます。

さて、松平定信が失脚したのち、江戸を中心とした町人文化が栄えます。これをいわゆる化政文化と言います。

実は、この時期から、日本の近海には欧米列強の外国船が訪れるようになりました。お隣の中国(チャイナ)では、西暦1839年にアヘン戦争が起こり、東アジアの大国である清王朝がイギリスに敗れるという大事件が起こりました。

日本においては相次ぐ凶作が起こって元幕府の役人であった大塩平八郎が大坂で反乱を起こすなど、世情はたいへん不安定なものとなっていました。

それを、老中首座であった水野忠邦がなんとか収めようと考え、西暦1841年(天保12年)にいわゆる天保の改革が行われましたが、結局うまくいかず、いよいよ幕末期へと向かいます。この頃の将軍は、12代将軍の徳川家慶でした。

第4期 幕末期

最後に幕末期を見てみましょう。

まずは幕末期の将軍を見てみます。

- 13代 徳川家定

- 14代 徳川家茂

- 15代 徳川慶喜

西暦1853年(嘉永6年)にアメリカのペリー提督が率いる黒船が日本に来航したことがきっかけとなって鎖国政策を転換しました。

幕府は、アメリカやイギリスやロシアなどの欧米列強と、いわゆる不平等条約を次々と締結してしまいます。例えば、西暦1854年(安政元年)に締結した日米和親条約や西暦1858年(安政5年)に締結した日米修好通商条約がそれです。

これに対して、反発の声があがってきます。とにかく外国船を打ち払えという攘夷の動きを見せる者もいます。一方で、それでも開国をして外国の技術を学び、欧米と肩を並べる国づくりを目指し日本の独立を守るべきだと考える者も出てきました。

最初は攘夷の動きを見せる者が多かったのですが、次第に後者に傾いていく者が多くなりました。薩摩藩(現在の鹿児島県)と長州藩(現在の山口県)という2つの大きな藩がそれぞれ欧米列強の国と戦う経験をしたことが大きかったのでしょう。

やがて、欧米列強に負けない国づくりは、旧態依然とした幕府という政治体制ではなく、新しい政治体制で行うべきだという意見が多く出るようになりました。

西暦1866年(慶応2年)に、仲の良くなかった薩摩藩と長州藩が、土佐藩(現在の高知県)出身の坂本龍馬を仲介として薩長同盟を結び、両藩は討幕へと動き出します。

こうした背景の中、15代将軍の徳川慶喜は、朝廷に政権を返上する決断を下しました。これが大政奉還でした。西暦1867年(慶応3年)の出来事です。

我が国は明治時代へと突入していくのです。