憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

日本国憲法第65条、第66条及び第68条(穴埋め問題)

日本国憲法第65条

行政権は、( )に属する。

日本国憲法第66条

- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる( )及びその他の( )でこれを組織する。

- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、( )でなければならない。

- 内閣は、行政権の行使について、( )に対し( )して責任を負ふ。

日本国憲法第68条

- 内閣総理大臣は、国務大臣を( )する。但し、その過半数は、( )の中から選ばれなければならない。

- 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を( )することができる。

日本国憲法第65条、第66条及び第68条(解答)

日本国憲法第65条

行政権は、内閣に属する。

日本国憲法第66条

- 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

- 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

- 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

日本国憲法第68条

- 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

- 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

日本国憲法第65条、第66条及び第68条(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

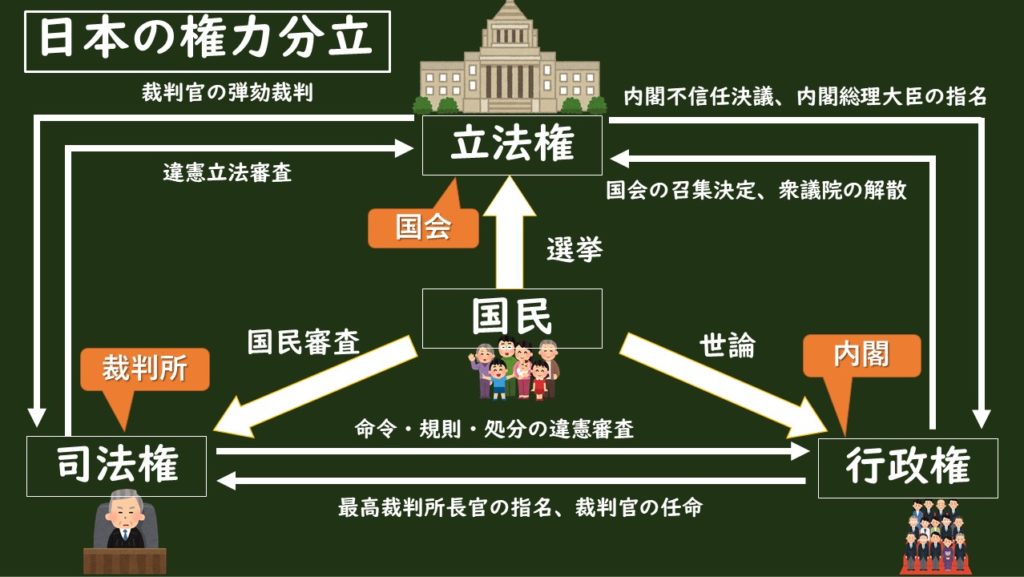

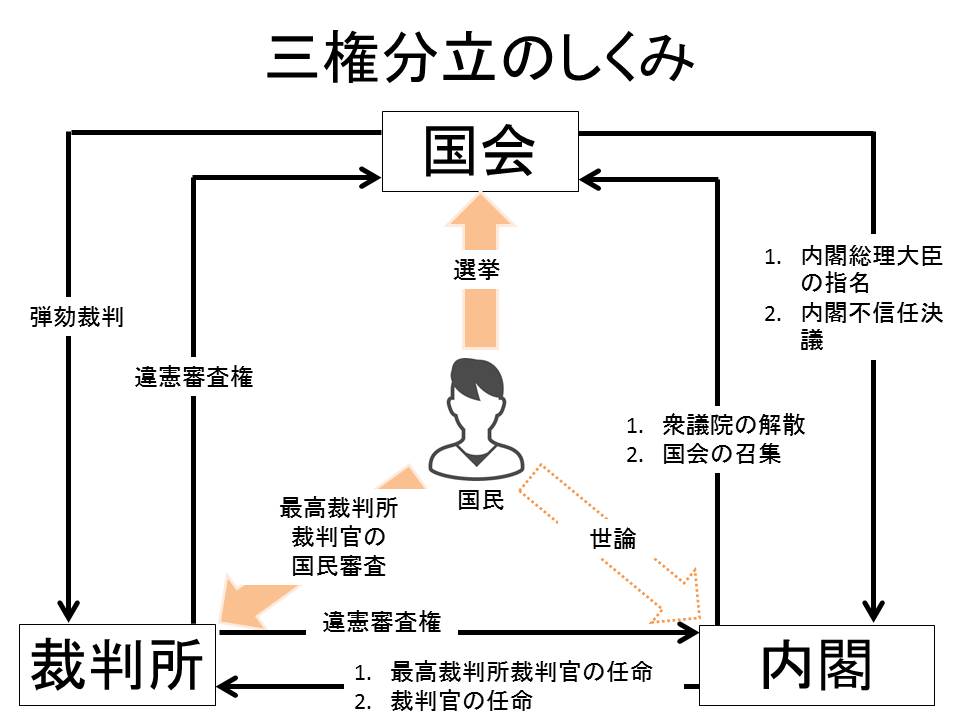

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。

日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

日本国憲法第65条から第75条までの条文は「内閣」についての規定です。

「行政権」とは何か?(日本国憲法第65条の解説)

まず、「行政権」は内閣に属するという点は明確にしておく必要があります。試験対策的には「内閣総理大臣に属する」と書いてあって間違えさせる問題などが考えられます。

この条文から、内閣で何かしら決めなければならないことが出てきた場合、内閣を構成する内閣総理大臣と国務大臣の全会一致がルールだという解釈を導くことができます。

この点、国会で何かしら決めなければならない場合ときちんと比較しておくようにしましょう。

ところで、「行政権」とは何でしょうか?

実は専門家によってその定義はバラバラなのですが、一般的に言われるのは、全ての国家作用のうちで「立法権」と「司法権」を差し引いたものが「行政権」であるという定義をされることが一般的です。まぁ、要するに「広い」ってことですね。行政機関はそれだけ幅広いことを請け負って国民のために働く機関だと理解してもらえればOKです。

内閣の構成員について(日本国憲法第66条第1項・第68条の解説)

日本国憲法第66条第1項及び第2項は内閣の構成員について、少し細かいことが書いてあります。まずは第1項から見ていきます。

日本国憲法第66条第1項は、内閣の構成員についての規定です。それはリーダーの内閣総理大臣とその他の国務大臣から成立することが書かれています。

日本国憲法第68条1項では国務大臣は内閣総理大臣から任命されます。さらに、憲法68条2項で、内閣総理大臣は自由に国務大臣を罷免つまり辞めさせることもできます。問題によっては任免という言葉が使われることもありますが、これは任命と罷免を併せた言葉です。ですから、「内閣総理大臣は国務大臣を任免できる」という正誤問題には「マル」と答えればOKです。

国務大臣は、とりあえずは財務大臣とか総務大臣とか法務大臣とか防衛大臣のような「○○大臣」と付いている人たちのことだと思っていただければOKです。正確には、たとえば、国務大臣という地位に総務省を担当する大臣ということで「総務大臣」と名乗る習わしになっているだけです。この説明は試験には出ません。

なお、最新の内閣については、首相官邸のウェブサイトを訪れると閲覧することができます。

で、ここからは試験に出るところですが、憲法68条1項の但し以降の文、つまり国務大臣の過半数は国会議員でなければならないという点は急所の知識です。いくらでも間違え文を作ることができますから、揺さぶられないようにしましょう。

- 国務大臣の半数は国会議員でなければならない。

- 国務大臣の過半数は衆議院議員でなければならない。

という引っかけには引っかからないようにしましょう。

国務大臣の数については、内閣法第2条第2項にその定めがあります。

第二条

内閣法第2条を抜粋

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

国務大臣の数は、14人以内とされています(内閣法第2条第2項)。

文民統制(シビリアンコントロール)について(日本国憲法第66条第2項の解説)

次に日本国憲法第66条第2項について見てみましょう。

文民というのは職業軍人の経歴を有し、かつ軍国主義思想の持ち主である者以外の者のことを言います。自衛隊の隊員である自衛官は職業軍人に含まれます。ですから、自衛官は国務大臣にはなれません。それが書いてあります。

日本の議院内閣制の特徴を表す条文の1つ(日本国憲法第66条第3項の解説)

日本国憲法第66条第3項の条文をもう一度見てみましょう。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

日本国憲法第66条第3項

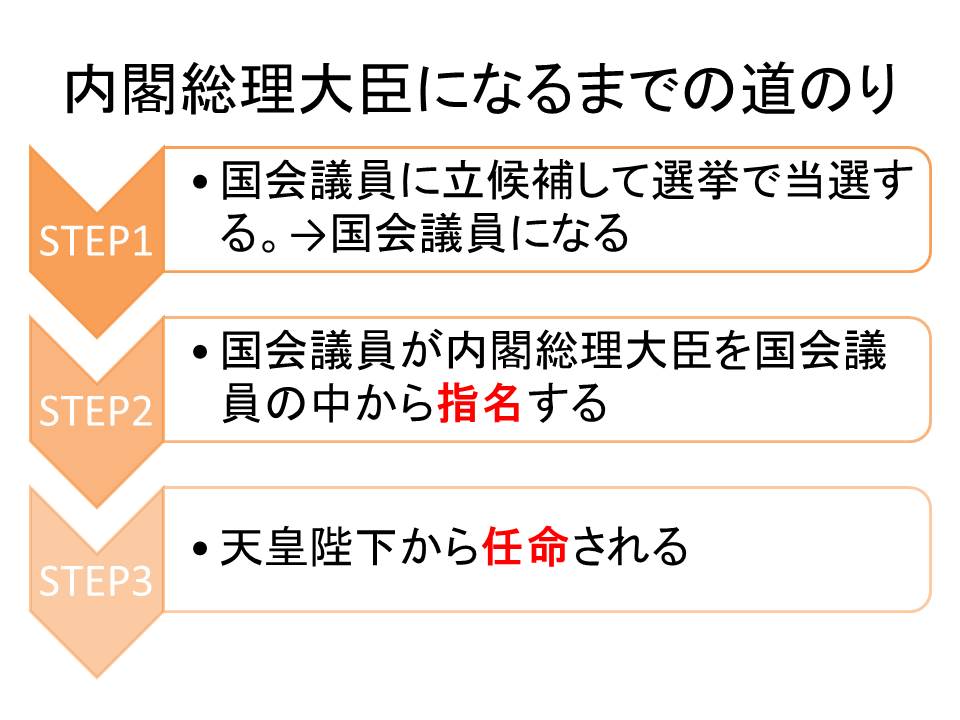

この条文の趣旨は、内閣総理大臣がどのように誕生するのか?を振り返ると、理解してもらえると思います。

内閣のリーダーである内閣総理大臣は国会議員の中から国会が指名します。国会が内閣のリーダーを指名するのですから、指名したトコロに対して内閣が連帯して責任を負うのは当然と言えば当然ですね。

さて、試験対策の話をしておきましょう。「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」という文を「衆議院に対し」などと言葉を変えられて引っかけられることがありますから、正確に言葉を押さえましょう。どうやって内閣総理大臣が指名されるのかがきちんと記憶できていれば、連想することはできるでしょう。

この条文は、内閣から国会に対する責任だと考えてください。行政権を持っている内閣を議会(国会)の信任によって存立させる政治制度のことを議院内閣制と言います。とても大切な言葉なのできちんと記憶しておきましょう。