今回は、飛鳥(あすか)時代とはどのような時代なのかをざっくりまとめてみました。

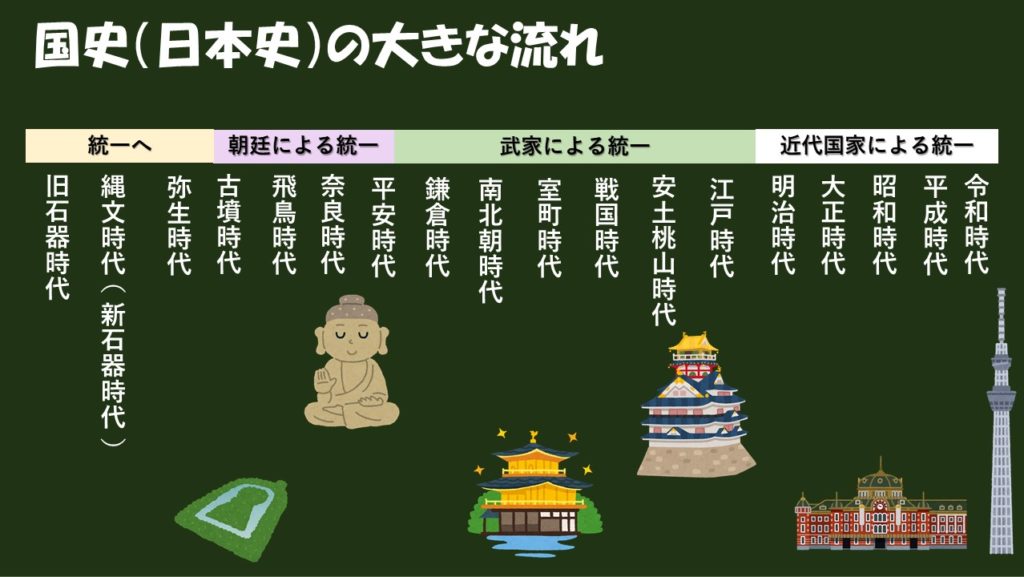

我が国の歴史全体の流れの中の飛鳥時代

歴史はまず大きなトコロから理解をすることが大切です。

飛鳥時代は国史(日本史)の中でどこに位置するのかを確認してから勉強を始めます。大きな視点を軽視して歴史の勉強を始めると、たちまち迷子になってしまいます。特に歴史が不得意だと思う人は、こういう大きな視点を持って、落下傘(らっかさん)で上から降りて細かいところに少しずつ入り込んでいくようなイメージで勉強していくとよいでしょう。

飛鳥時代は、西暦593年に第33代の推古(すいこ)天皇が即位されてから西暦710年の第43代の元明(げんめい)天皇の御代に平城京(「へいじょうきょう」または「へいぜいきょう」)に遷都が行われるまでの時代を指します。

仏教を受け入れてからは、仏教の影響を受けた文化が花開きます。これが飛鳥(あすか)文化や白鳳(はくほう)文化です。白鳳文化は中学校では出てこないのでひとまずパスしておきます。

政治や軍事面や外交においても中国(チャイナ)や朝鮮半島の動向の影響を受けた時代です。細かいところは別で述べたいと思います。

飛鳥時代は大きく3つに区分できます

飛鳥時代は大きく3つの時代に分けると分かりやすいです。

推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子のトロイカ体制

1つ目は、西暦593年に推古(すいこ)天皇が天皇に即位した時代です。初めて女性が天皇の位に就きました。

それを補佐したのが聖徳太子(しょうとくたいし)です。最近の教科書では厩戸王(うまやどおう)と書かれているものもありますが、ここでは聖徳太子でいきます!聖徳太子は摂政(せっしょう)という地位に就きました。摂政というのは、天皇が幼かったり女性だったりした場合に補佐をする地位です。

推古天皇と聖徳太子に加え、親戚であった蘇我馬子も政治加わり、この3人が中心となって政治が行われた時代がありました。

聖徳太子が活躍していた頃に栄えた文化のことを飛鳥文化と言います。

中大兄皇子(天智天皇)の時代

聖徳太子がなくなり、まもなく推古天皇も崩御(ほうぎょ: 天皇がお亡くなりになること)されると、蘇我氏の勢いが相対的に高まりました。

ただ、これを良しとしなかった皇族がいらっしゃいました。中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)です。中大兄皇子は中臣鎌足(なかとみのかまたり)の助けを借り、蘇我氏を滅ぼします。

中大兄皇子は天皇中心の政治を目指しました。これが大化(たいか)の改新です。

中大兄皇子の時代には朝鮮半島の混乱に巻き込まれました。百済(くだら)が新羅(しらぎ)によって滅ぼされると、百済から亡命してきた人たちがいました。中大兄皇子はこれを助けようとして出兵しますが、中国(チャイナ)にあった強大な王朝、唐(とう)と組んだ新羅に大敗北してしまいます。これが白村江の戦い(「はくすきのえのたたかい」または「はくそんこうのたたかい」)です。

後に中大兄皇子は第38代の天皇として即位されました。天智(「てんじ」または「てんち」)と申し上げます。

天武天皇・持統天皇の時代

天智天皇が崩御(ほうぎょ)されると、皇位継承をめぐって争いが起こります。天智天皇の御子でいらっしゃる大友皇子(おおとものおうじ)と天智天皇の弟である大海人皇子(おおあまのおうじ)との対立です。この対立は日本国内で内乱となりました。これが壬申(じんしん)の乱です。

壬申の乱に勝利した大海人皇子は、第40代の天皇の位として即位しました。天武(てんむ)天皇と申し上げます。

天武天皇の時代には富本銭(ふほんせん)と呼ばれる貨幣を作るなど、天皇中心の政治を再び目指し始めました。これも壬申の乱の時に支持を集めた豪族たちの協力もあったために成功しましたが、天智天皇の頃に唐や新羅に敗れて国としてまとまらねばならなかったという当時の国内の事情もありました。まとまらなければ唐や新羅に負けてしまうからです。

天武天皇が目指した政治は、天武天皇が崩御してからも妻だった第41代の持統(じとう)天皇や第42代の文武(もんむ)天皇へと引き継がれていきました。文武天皇の時は、唐の法制度を参考にして、大宝律令(たいほうりつりょう)という法典を完成させました。これは明治時代になるまで日本の統治の基本となった法典になりました。

歴史の勉強はストーリーを説明できることを目指そう

歴史は英語でhistoryと言います。historyというスペルの中にstoryというスペルは見つかりますか?

歴史とは物語なのです。物語の中にはさまざまな出来事があります。その内容をしっかりと説明できるようになると、歴史の基礎は身につきます。

今回説明した飛鳥時代についてもストーリーを説明できるようにしましょう。そして教科書や参考書にある年表を見てみましょう。年表を丸暗記する人もチラホラいますが、面白い勉強ではないのでなかなか覚えられませんし、試験でもあまり使えません。年表は鳥が地上を見るように、全体の中での事件の位置づけを確認するために使う道具です。

ぜひ、飛鳥時代についてのまとめの説明を自分の言葉で説明できるまで何度も何度も取り組んでみましょう。