今回は、飛鳥時代の第1区分として、聖徳太子の政治を取り上げたいと思います。聖徳太子の時代は、天皇中心の中央集権的な政治の準備段階の時代でした。

まず聖徳太子の時代の中国(チャイナ)や朝鮮半島の様子を説明した後、聖徳太子が行った政治について解説していきます。

聖徳太子の時代の中国(チャイナ)と朝鮮半島の様子

中国(チャイナ)の様子 – 隋の建国

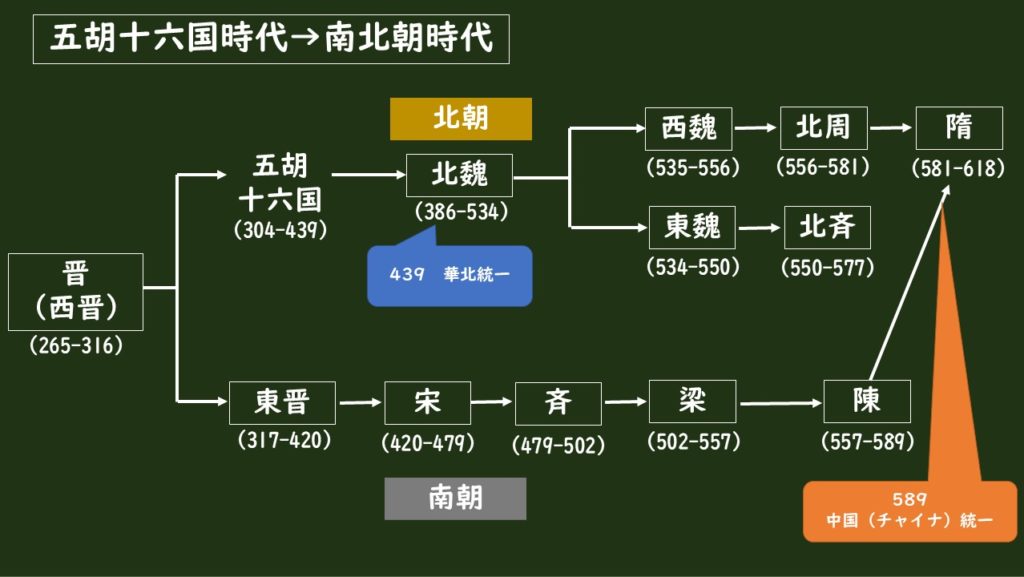

日本が古墳時代だった頃の中国(チャイナ)は南北朝時代と呼ばれ、北部は北部、南部は南部で王朝が次々と交代する時代でした。

古墳時代における中国(チャイナ)史についての解説は別記事にあります。

このように中国(チャイナ)は長く南北で分裂状態が続きましたが、西暦581年に北周を倒して建国された隋が、西暦589年に南朝の陳を倒して300年ぶりに統一されました。

聖徳太子が政治の表舞台に立ったのは、まさに隋が中国(チャイナ)大陸で大きな勢力を誇っていた時期だったのです。

隋の建国の頃の朝鮮半島の様子

隋が建国されると、当時朝鮮半島にあった三国(高句麗・新羅・百済)は急いで朝貢を行い、隋に服属を誓いました。

隋は朝鮮半島に対して遠征を始めます。相手は朝鮮半島の北部に勢力を持っていたツングース族の高句麗でした。

仏教伝来の頃の朝鮮半島の様子を復習する場合はココをクリック!

高句麗は朝鮮半島で大きな勢力を持っていましたが、隋との戦い等で力を落とし始めていました。相対的に新羅が朝鮮半島で勢力を持つようになりました。

聖徳太子の政治

聖徳太子、摂政に就く

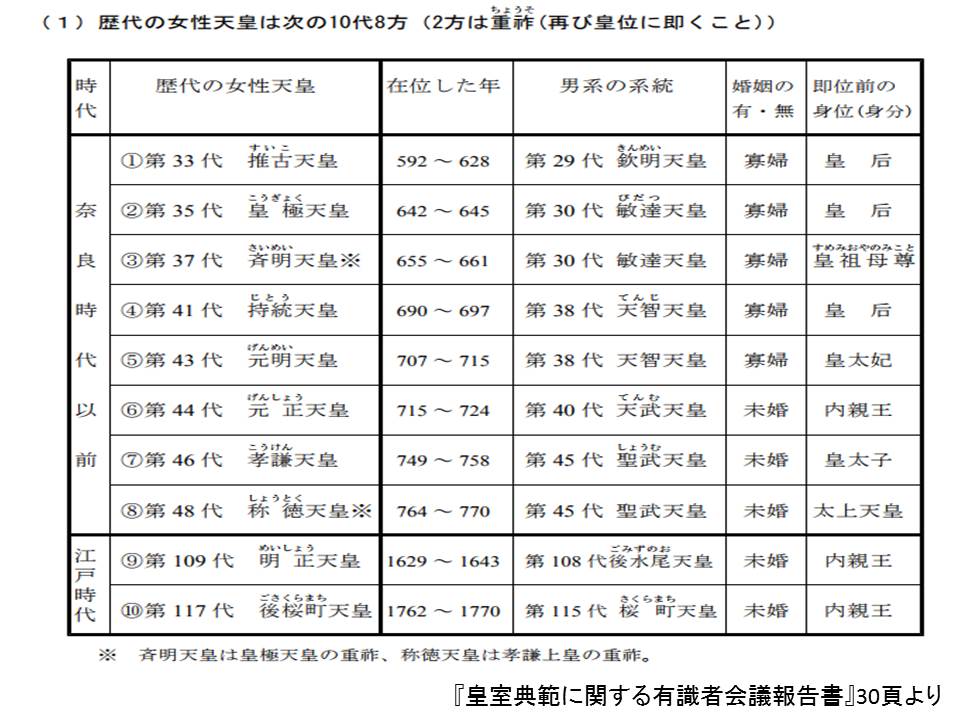

西暦593年に第32代の敏達天皇の後を受け継いだ推古天皇が即位しました。第33代目の天皇です。推古天皇は東アジアで初の女帝です。

我が国の歴史上、女性の天皇は8方10代いらっしゃいますが、全員が男系の女性天皇です。推古天皇は、第29代の欽明天皇の皇女でいらっしゃいました。

細かくなるのでここでは述べませんが、先代の敏達天皇が蘇我馬子によって暗殺されてから皇位継承に混乱が生じました。それを避けるため、中継ぎとして推古天皇が即位されたのだと言われています。推古天皇は欽明天皇の皇女というお立場で即位されているので男系の女性天皇です。

さて、そのような推古天皇には摂政が就きました。聖徳太子です。聖徳太子は第31代天皇の用明天皇の子であったため、天皇になる資格がありました。聖徳太子は皇太子にもなりました。西暦593年のできごとでした。

新たに即位した推古天皇も、摂政であり皇太子の聖徳太子も、実は当時とても力のあった蘇我馬子とは親戚関係でした。

蘇我馬子は、推古天皇のオジにあたります。また、聖徳太子の父である用明天皇とお母さんもまた蘇我馬子の甥と姪にあたります。

西暦594年に仏教興隆の詔が出されます。

聖徳太子がいた頃の時代は、中国(チャイナ)や朝鮮半島の情勢を見つつ、仏教を取り入れた政治になっていきます。そして、豪族の連合政権であった大和政権は次第に天皇を頂点とする中央集権的な色彩がより濃くなっていきます。

冠位十二階の制を定める(西暦603年)

西暦603年に、冠位十二階の制が定められました。

これは、天皇が役人の位を決めて、天皇が位を授ける制度です。

役人の位を十二段階に分けて、冠の色で識別できるようにしました。

| 位階 | 冠の色 | |

| 徳(とく) | 大徳 小徳 | 紫 |

| 仁(じん) | 大仁 小仁 | 青 |

| 礼(れい) | 大礼 小礼 | 赤 |

| 信(しん) | 大信 小信 | 黄 |

| 義(ぎ) | 大義 小義 | 白 |

| 智(ち) | 大智 小智 | 黒 |

位階の名前は儒教の影響を受けたものですが、パクリではありません。儒教が大事だとされる徳目の順番とは異なりますし、紫を最高色としたのも日本オリジナルです。

さて、この制度を取り入れたのにはもちろん理由があります。優秀な役人(個人)を出世させたかったのです。しかし当時の大和政権は氏姓制度が導入されていました。特に姓の方です。これは出生した家柄によって職業が決められているものでしたね。これを改めようとしたものでした。

十七条の憲法を定める(西暦604年)

西暦604年に十七条の憲法が制定されます。

これは天皇中心の国家像を目指すにあたり、役人の心構えと理想の国家像を示したものです。

よい政治を行うためには優れたシステムと優れた政治家が必要です。政治の仕組みがどれだけ優れたものであっても、それを運用する人が優れていなくては国がまとまっていくことはできません。

「十七条の憲法」で役人の心構えを説くことによって、日本をまとめ上げようとしていたと言えます。

「十七条の憲法」の全文については、加代昌広先生が執筆された「十七条の憲法の内容を全文解説してみました」が大変分かりやすいので、ここで紹介しておきたいと思います。

「十七条の憲法」に書かれた価値観は、後の時代に出される日本の法令にも大きな影響を与えました。例えば明治時代に出された「五箇条の御誓文」などは「十七条の憲法」の影響を受けていると言われています。

遣隋使の派遣(西暦607年)

冒頭にも述べたとおり、中国(チャイナ)には隋という強大な王朝が誕生しました。朝鮮半島の国々は急いで服属を誓いました。

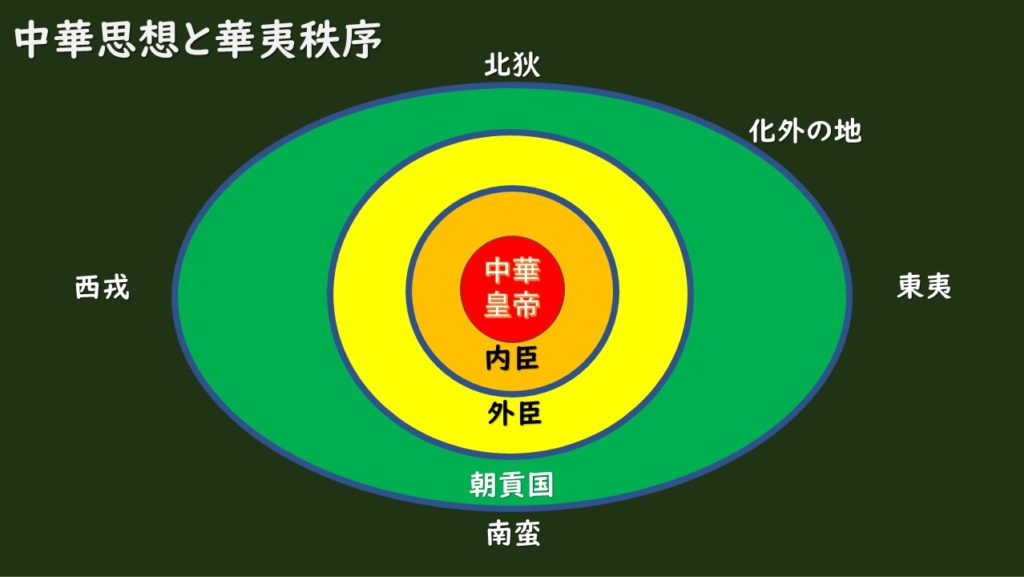

では日本はどのような対応をしたのでしょうか?雄略天皇の頃の様に朝貢冊封体制を採ろうとしたのでしょうか?

答えはNOです。

西暦607年に聖徳太子は小野妹子を隋の2代目の皇帝である煬帝のもとに派遣しました。遣隋使です。遣隋使は日本の留学生たちに仏教を学ばせてやってほしいと隋にお願いをするとともに国書を持たせていました。国書とは国から国へ出すお手紙のことです。

日出る処の天子、書を、日没する処の天子に致す。恙なきや。

日本から隋に送った国書の内容

上の文は、

ひいづるところのてんし、しょを、ひぼっするところのてんしにいたす。つつがなきや。

と読みます。

推古天皇が隋の皇帝である煬帝に対して、「お元気ですか?」と仰っている部分です。この手紙を見た隋の皇帝の煬帝は怒ります。

どのような点に怒ったのかというと、これまでは、日本は「日出る処」で勢いがある感じがあり、隋は「日没する処」で勢いが衰えている感じがして、これを見た煬帝が失礼だと思って激怒したと言われていました。

ところが最近の研究ではこの部分ではなく、天子(てんし)という言葉に対して激怒したことが研究者の中で有力に主張され始めました。天子、つまり皇帝は1人しかいなかったはずです。当時の東アジアの国際秩序とはそのようなものでした。

ところが、日本にも「天子」がいますよという話なのですから、この点で煬帝は怒るのです。

聖徳太子は隋と対等な関係を築こうとしていたのですが、隋から見ると失礼な話ですよね。こんなことをしたら、日本側の要求である留学生たちに仏教を学ばせてほしいという要求が通るはずもありません。

しかし聖徳太子は一枚上手でした。先ほども述べたように、隋はこの頃に朝鮮半島にあった高句麗に遠征をしていましたが、うまくいっていなかったのです。もし日本が高句麗の味方をするようなことがあれば隋にとってはとても不利になってしまいます。中国(チャイナ)には、昔から遠くの国を味方にして近くの国を攻める策を採ることが多かったのです。この場合、遠くの国(=日本)を味方にして近くの国(=高句麗)を攻めるということです。聖徳太子はこういった国際情勢を見ていたのです。すごいですね!

煬帝は返礼の使者を日本に送りました。

翌年、日本は再び遣隋使を送りました。日本は隋の立場も踏まえて天子という言葉を止めて別の言葉を国書に書きました。

東の天皇つつしみて、西の皇帝にもうす

ここではじめて天皇という称号が使われたと「日本書紀」には書かれています。「皇」という字は、「王」という文字の上に飾りがあります。「王の中の王」とか「王の上に立つ王」といったことをあらわす字でした。異なる称号を使いつつも同じ「皇」の字を使うことで日本と隋は対等外交をやろうということを表明しました。

遣隋使の派遣は先に紹介したものも含めて第5次を数え、隋の先進的な文化を学びに留学生が何度も訪れました。

一方、隋は高句麗の遠征や大運河の建設によって疲弊してしまい、これに不満を持った農民が反乱を起こしました。これが隋が滅亡する原因となりました。西暦618年に隋は滅亡し、代わって李淵によって唐が建国されることになるのです(唐の建国からまもない時代についてはこちらで解説をしています)。

法隆寺を建立する(西暦607年)

時代を少しだけ前に戻しましょう。

遣隋使を派遣していた同じ年の西暦607年、聖徳太子は法隆寺というお寺を建てました。聖徳太子はこのように仏教を積極的に受け容れます。

一方で日本古来の神様も大切にしました。学校の教科書には載っていませんが、西暦607年に「敬神の詔」が出されました。

つまり、優れた外国の文化を取り入れつつも自国の文化も大切にするという聖徳太子の姿勢が現れているのです。

くわしくは文化のところで解説します。

トロイカ体制の終焉

聖徳太子は皇太子であったため次の天皇の地位を約束された人物でした。しかし推古天皇が崩御する前に薨去(皇族が亡くなること)されてしまいました。当時は天皇がご存命のまま譲位される習慣がありませんでした。

蘇我馬子も推古天皇が崩御される前に死亡しました。

このように、推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子の3人が政治の表舞台からいなくなると、再び皇位継承をめぐって争いが起こりました。

結局、推古天皇が推していた田村皇子が第34代の舒明天皇となりました。

ここから蘇我氏の専横が始まり、やがて中央集権的な国作りを目指した大化の改新が始まっていくことになるのです。