今回は、日本国憲法第79条及び80条の条文を中心に見ながら、日本国憲法の中で定められている裁判官の指名や任命についてわかりやすく解説していきます。

憲法条文シリーズは、試験でよく出そうな日本国憲法の条文を解説するシリーズです。

まずは問いに答えて、それから解説を読みます。

復習は、条文を音読し、間違えた場合は正解を覚えましょう。空欄のまま条文が読めるようになれば合格です。

条文穴埋め問題

日本国憲法第6条第2項

第六条第二項

( )は、( )の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

日本国憲法第79条

第七十九条

- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、( )でこれを任命する。

- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる( )の際国民の審査に付し、その後( )年を経過した後初めて行はれる( )の際更に審査に付し、その後も同様とする。

- 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

日本国憲法第80条

- 下級裁判所の裁判官は、( )の( )した者の名簿によつて、( )でこれを任命する。その裁判官は、任期を( )年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

- 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

条文穴埋め問題(解答)

日本国憲法第6条第2項

天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

日本国憲法第79条

- 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

- 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

- 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

- 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

- 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。

- 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

日本国憲法第80条

- 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

- 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

裁判官の指名・任命について(解説)

統治機構の条文を見る際の前提

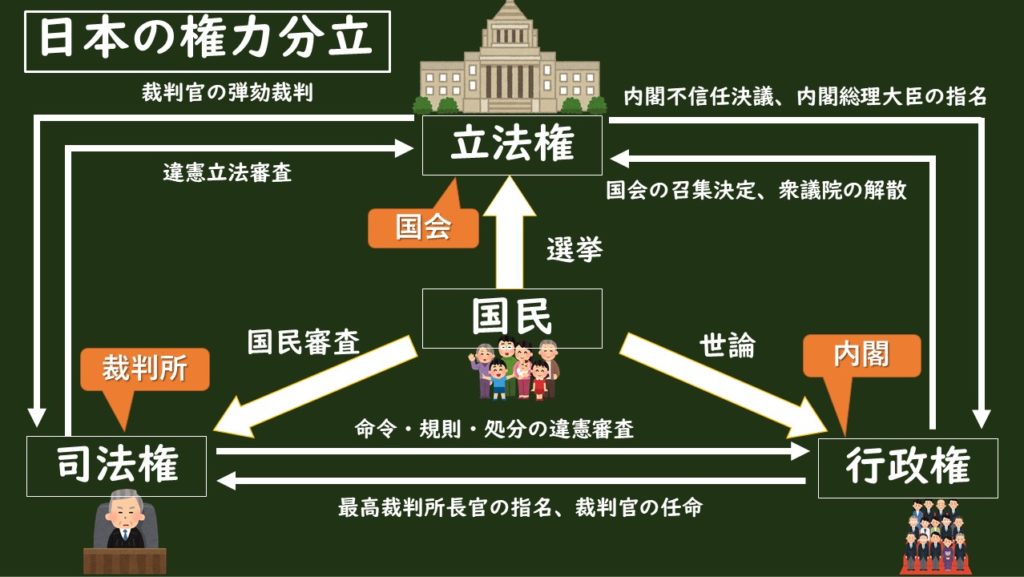

統治機構の勉強をする場合には全体像を把握しながら学習をしていきましょう。

権力分立の話をする場合、必ず上の図が頭に入っていなければなりません。「権力者」の中の話をしているのだという前提が必要です。

日本型統治のありかた「シラス政治」の解説は別のコンテンツにあるので参照してください。日本の教科書からはほぼ抹殺されていますが、とても大切な考え方です。

その上で、「国会」「内閣」及び「裁判所」の条文や制度を勉強する場合には、必ず「権力分立」の図を頭に置きながら、どこの機関の何の話をしているのかを全体像を見ながら勉強してください。これは「国会」「内閣」及び「裁判所」を勉強するときの地図のようなものだと思ってください。

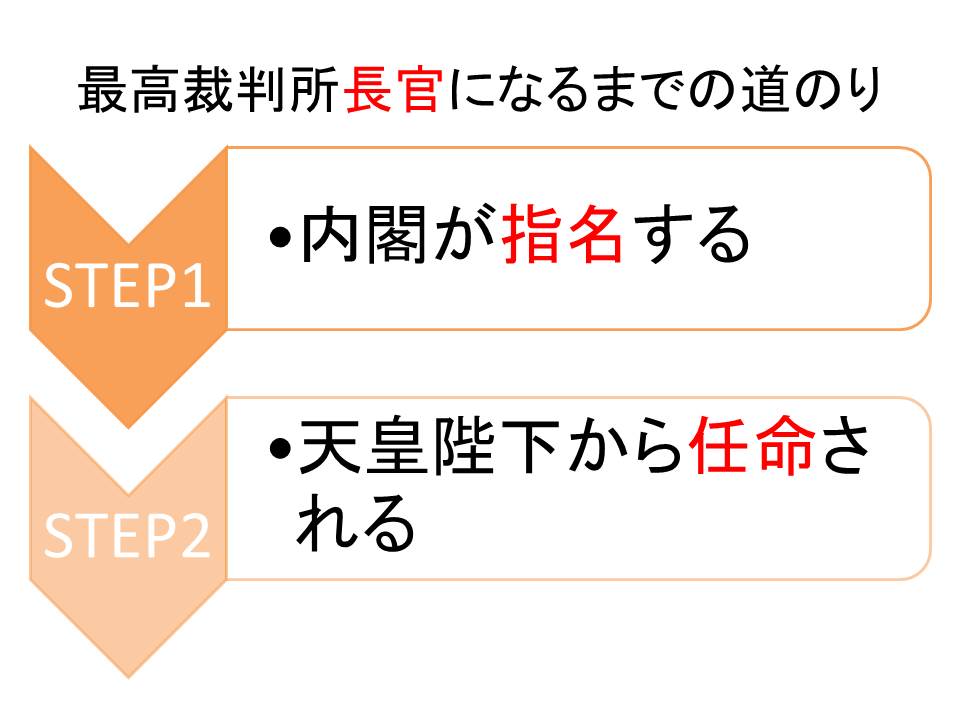

日本国憲法第6条について – 最高裁判所長官の指名及び任命について

日本国憲法第6条には、最高裁判所長官の指名や任命について述べられています。

内閣総理大臣の指名や任命の流れとの比較については、日本国憲法第6条及び第7条の解説をご参照ください。

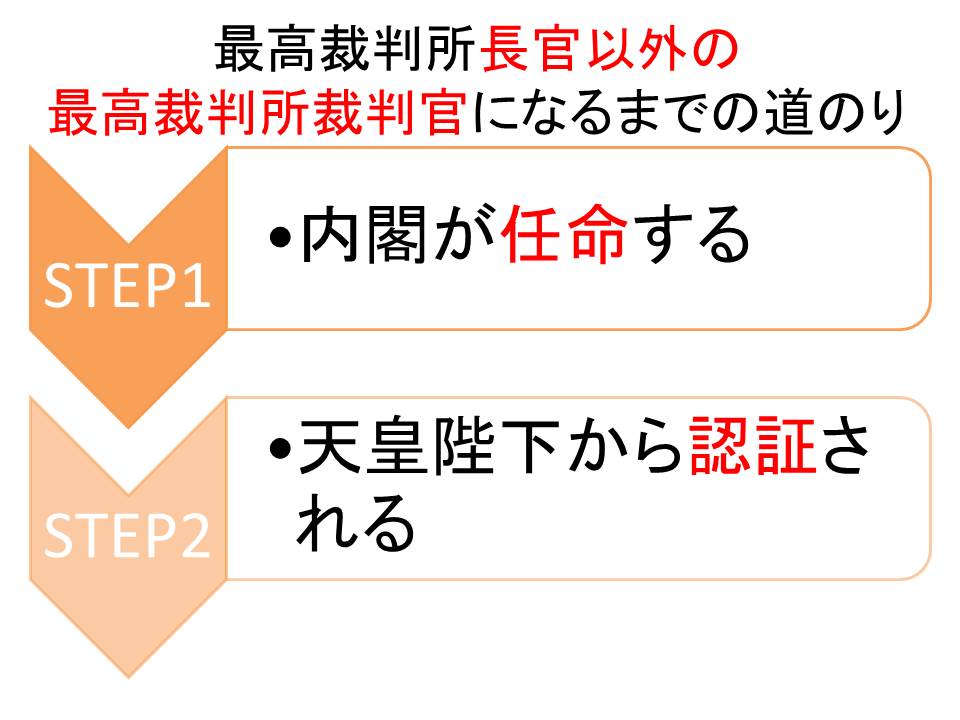

日本国憲法第79条第1項について – 最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官について

最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官の任命について解説していきます。

最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官は内閣が任命します(日本国憲法第79条第1項)。天皇陛下からの認証というのは日本国憲法の条文のどこを探しても根拠はなくて、根拠は裁判所法第39条第3項に書いてあります。

裁判所法第三十九条

(最高裁判所の裁判官の任免)第1項 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。

裁判所法の条文より

第2項 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。

第3項 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。

第4項 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

日本国憲法第79条第2項、第3項及び第4項について – 国民審査について

最高裁判所の裁判官(長官も含む!)は国民審査が必要です。任命された後、最初に行われる衆議院議員総選挙の時に同時に国民審査は行われます。急所は衆議院議員総選挙の時です。総選挙の時なので、参議院議員選挙の時は行われませんし、衆議院議員が任期中に死亡したり辞任したりした後に、いなくなってしまった選挙区で行われる衆議院議員補欠選挙の時も国民審査は行われません。

国民審査は、投票用紙には最高裁判所裁判官にしたくない人に「バツ」を付けて投票します。「信任」する場合は無印です。

そして、投票者の多数が裁判官の罷免を可とする(「バツ」を付けた)とき、最高裁判所裁判官は罷免される(辞めさせられる)ことになっています(日本国憲法第79条第3項)。

ちなみに、国民審査によって罷免された最高裁判所裁判官は一人もいません。

国民審査についての細かい規定については、「最高裁判所裁判官国民審査法」などの法律の中に定められています(日本国憲法第79条第4項)。

最高裁判所裁判官及びそれ以外の裁判官の定年について(日本国憲法第79条第5項及び第80条第1項但書)

最高裁判所の裁判官にも定年があります(日本国憲法第79条第5項)。

また、最高裁判所の裁判官以外の裁判官についても同様の規定があります(日本国憲法第80条第1項但書)。

具体的には裁判所法第50条にその規定があります。

(定年)

裁判所法第50条より引用

第五十条 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。

裁判官についての定年がまとめて書いてある条文ですが、最高裁判所の裁判官の定年は70歳だと書いてあります。

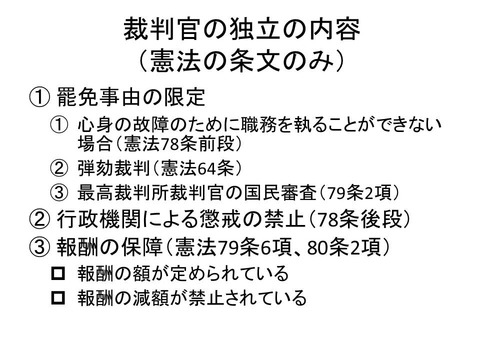

裁判官の減額保障について(日本国憲法第79条第6項、80条第2項)

最高裁判所の裁判官は相当の報酬額を受けることができます(日本国憲法第79条第6項)。最高裁判所の裁判官以外の裁判官についても同様です(日本国憲法第80条第2項)。

国会議員とは異なり、報酬は減額されることはありません!国会議員の特権と比較しておきましょう。

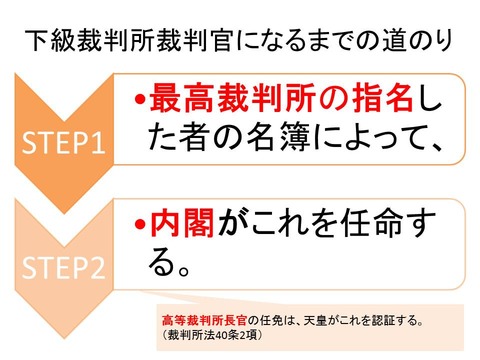

下級裁判所の裁判官の任免について

次に、下級裁判所裁判官の任命についての話です。下級裁判所の定義は大丈夫でしょうか?下級裁判所とは高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所のことを指します。

下級裁判所の裁判官の任免についての日本国憲法の条文としては、日本国憲法第80条第1項に規定があります。これを図にまとめると、次の通りです。

高等裁判所長官の任免時の天皇による認証は覚えなくてもOKです。STEP1とSTEP2は流れをきちんと押さえるようにしましょう。

日本国憲法第80条第1項の条文をもう少し見てみると、「裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。」と書いてあります。つまり、裁判官は任命された日から10年過ぎると当然に退官することを示しています。再任と新任は同一であり、任命されるかどうかは任命権者の裁量によるとされています。

裁判官が辞めさせられるケースについて

裁判官はよほどのことがなければ辞めさせられることはありません。下の内容の「①罷免事由の限定」のところにある3つだけです。

裁判官の身分保障については、別稿にてくわしく説明しているので、よかったらご覧ください。