西暦672年に起こった壬申の乱に勝利した第40代の天武天皇は天皇を中心とした国家づくりを行いました。ワンポイントリリーフで第41代の持統天皇が即位して藤原京へ遷都。

第42代の文武天皇の治世において、西暦701年(大宝元年)に大宝律令が制定され、我が国独自の律令制度が確立しました。

今回は、日本が飛鳥時代に採用した律令制度の仕組みについてわかりやすく解説します。

「律令」とは?

律令(りつりょう)とは「律」と「令」とを合わせたものです。

「律(りつ)」は、刑罰についての法令です。

「令(りょう)」は、政治の仕組みを定めた憲法や行政法、さらには民法の要素を含んだ法令のことです。

律令政治の元祖は唐王朝です。唐の2代目皇帝である李世民[太宗]の頃に確立させ、唐に留学していた留学生たちがこれを学んで帰国しました。

ただ、唐の律令制度をそのままパクったわけではありません。日本は唐ほど厳しい刑罰を必要とはしていませんでした。唐は異民族を従えていたので刑罰を厳しくせざるを得ませんでした。しかし、日本は肇国(ちょうこく)以来、天皇の「シラス」国です。そこまで刑罰を厳しくしなくても国の統治はできるのです。一方で、唐や朝鮮半島に対抗するための中央集権的な国づくりが求められていました。日本には新たな行政組織が求められていました。ですから、「令」を優先的に整備したのです。

天智天皇の時の近江令

天武天皇の治世の飛鳥浄御原令

いずれも「令」の方ばかりが制定されていたのです。

「律」と「令」が揃ったのが、大宝元年、西暦701年に制定された「大宝律令」だったのです。

大宝律令の制定

時期はいつ?

西暦701年(大宝元年)のことです。

第42代の文武天皇の治世です。

誰が起草したの?

刑部親王(おさかべしんのう)と藤原不比等(ふじわらのふひと)です。

藤原不比等は中臣鎌足の子で、法典の編さんにとても明るい人物であったことで知られています。

藤原不比等は大宝律令をアレンジした養老律令という法令を西暦718年(養老2年)に編さんしました(なお、実際に養老律令が施行されたのは西暦757年(天平宝字元年)のことである)。

律令体制下の政治機構

律令体制下の統治機構を中央と地方に分けて見ていきましょう。

中央官制 – 二官八省一台五衛府

まず中央から見ていきます。

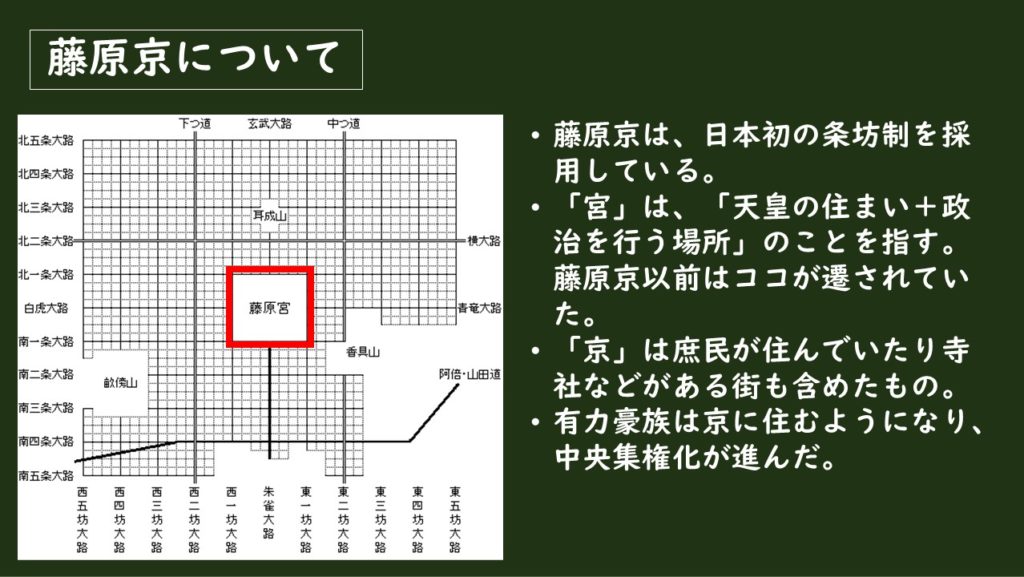

ここでいう「中央」というのは、「宮」のことを指します。「宮」というのは「天皇のお住まい+政治を行う場所」を指します。関連する用語としては「京」。「京」というのは「宮」の周囲にある寺院や庶民が住んでいるところも含まれた概念です。「お城」と「城下町」の関係が「宮」と「京」の関係とイコールだと覚えておいてもよいと思います。「京」は「地方」扱いになりますので注意が必要です。

ではどのような官制が敷かれたのかを見ましょう。

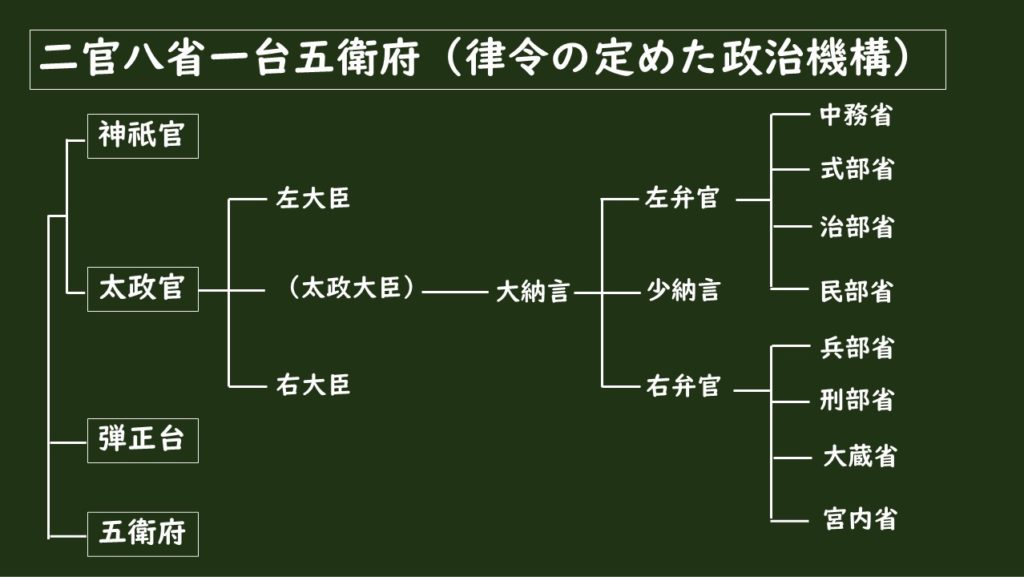

まとめて、「二官・八省・一台・五衛府」と言います。中学校の教科書や参考書には「二官八省」と説明されているものが多いです。

二官とは神祇官(じんぎかん)と太政官(だいじょうかん)があります。朝廷の祭祀(さいし)を司る機関で、地方の神社を統括していました。天皇は大御宝(おおみたから)である国民のことを祈る存在です。それをサポートする機関だと思ってください。

さて、政治を担当するのが太政官(だいじょうかん)です。太政官の中には左大臣・右大臣・大納言・少納言が置かれています。さらにその下には8つの省(役所)に分かれていました。

地方官制

律令体制下の地方行政

基本的な単位は国(くに)です。全部で66カ国ありますが、厳密にはこれに壱岐島(いきのしま)と対馬(つしま)を加えた国がありました。

国はさらに郡(ぐん)に分かれ、郡はさらに里(り)に分かれていました。

国のトップが国司(こくし)と呼ばれ、彼らは中央から派遣されました。任期付きです。ここが中央集権的な色彩が濃いポイントです。

これに対して郡のトップであった郡司は地元の有力者、里のトップであった里長は地元農民の代表者が就き、任期はありませんでした。

地方の特別行政区

地方の特別行政区で、最も重きが置かれたのは、大宰府(だざいふ)です。漢字に注意してください。

大宰府

大宰府の「宰」の字。うかんむりの中は幸せではありません。辛いです。大宰府勤務はホントにむっちゃ辛いんです!これでもう覚えましたね(笑)。

九州は唐や朝鮮半島から入ってくる文化の玄関口です。そこに重要な役所があってもよいですね。白村江の戦いの後に大野城という山城ができたことを学習しましたが、外交や軍事上の重要な拠点になりました。

地方区分 - 五畿七道

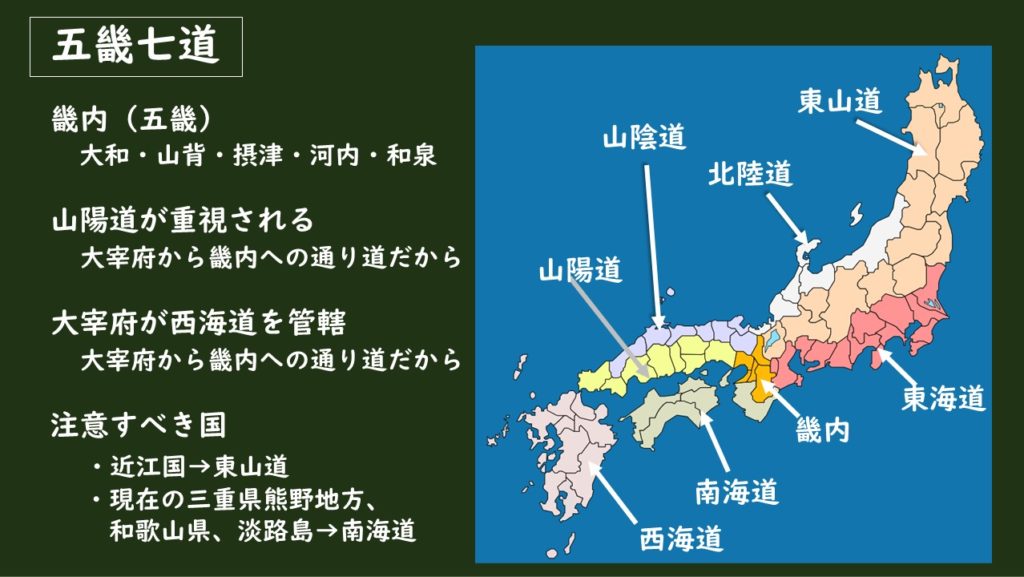

五畿七道(ごきしちどう)に分かれていました。

まず「畿内(きない)」という言葉があります。これは今で言うところの首都圏です。畿内には5つの国がありました。だから五畿(ごき)と言います。五畿は、大和国(現在の奈良県)、山背国(現在の京都府)、摂津国(現在の大阪市から神戸市付近)、河内国(現在の大阪府)、和泉国(現在の大阪府)です。