今回は、日本肇国の精神を、初代天皇である神武天皇が発せられた「即位建都の詔」を使って明確にしていきます。

肇国というのは、国の肇まりのことを言います。日本肇国の精神とは、日本がどのような理想をもって始まったのか?を明らかにするということです。

こういうことは中学校や高校の教科書では習いません。アメリカやフランスが建国の際にどのようなことを大切にしたのかは教科書で習うのに、自分の国である日本の肇国の理念については習わない。何かヘンですね。ここでそれを明らかにします。

後の初代天皇になられる神倭伊波礼毘古命は、九州南部から瀬戸内海などを経て現在の奈良県の橿原の地に宮をひらかれました。ここまでの流れのことを神武東征と呼んでいます。

神武東征の経緯については別のコンテンツでくわしく紹介しますが、今回は肇国の思想的な背景を見ていくことにしたいと思います。

神倭伊波礼毘古命がなぜ東征を行ったのか?

神倭伊波礼毘古命はなぜ九州南部から東征を行ったのでしょうか?それは、兄の五瀬命との会話から読み取ることができます。

「いったいどこに住めば、平和に天下を治めることができるのでしょうか?」

神倭伊波礼毘古命は日本を我が物にしたくて東征を行うのではありません。人々の暮らしをよくしたくて東征を行ったのです。

最後にもう一度この問題を深掘りしたいと思います。

神倭伊波礼毘古命による「即位建都の詔」

「即位建都の詔」は、「日本書紀」に記述があります。

「日本書紀」はもともとは漢字だらけなので、書き下しを行っております。書き下しは、国語WORKSの松田雄一先生が主宰されている「国語教室」で頂いている資料や説明などを多分に参照しております。また、現代語訳は、川副武胤・佐伯有清「日本書紀」(中公新書)や竹田恒泰「天皇の国史」(PHP研究所)なども参照しています。

書き下し文

三月辛酉の朔丁卯。令を下して曰く。我東を征ちしより、茲に六年たり。賴るに皇天の威を以て、凶徒を就戮す。邊の土、未だ淸まらず、餘の妖、尙梗と雖も、中洲之地、復た風塵無し。誠に宜しく皇都を恢き廓めて、大壯を規り慕るべし。而るに今、運、屯蒙に屬ひて、民の心、朴素なり。巢に棲み穴に住み、習俗、惟常たり。夫れ大人の制を立つ。義必ず時に隨ふ。苟くも民に利有らば、何ぞ聖の造に妨はむ。且當に山林を披き拂ひ、宮室を經營りて恭みて寶位に臨み、以て元元を鎭むべし。上は則ち乾靈の國を授けたまひし德に答へ、下は則ち皇孫の正を養ひたまひし心を弘めむ。然して後に六合を兼ねて都を開き、八紘を掩ひて宇と爲むこと、亦た可からずや。觀れば夫畝山の東南の橿原の地は、蓋し國の墺區か。治るべし。

現代語大意

辛酉の年の3月1日に、私は東征を行ってから橿原の地に着くまでに6年経過しました。私は神々のお力を借りながら抵抗する勢力を倒してきました。しかしながら、私の力は国の端っこまで及んでおらず、まだ戦乱状態が続いていて、まだ残っている敵たちはなお手強いのですが、私の治める国(橿原を中心とする近畿地方のこと)は平穏に治まっています。そこで、国の中心となる皇居を作ってまいります。しかるにいま、私は日本の国を始めるにあたっての苦しみに直面しています。国民はまだ文明化していません。国民は動物であるかのように巣や穴に住んでいて、生活風習は神々の時代から進歩していないのです。そこで、御神勅に掲げられた理想を受け継いだ者が国のリーダーとなるべきなのです。時間がかかったとしてもこの理想は多くの人々に理解してもらえるはずです。国民にとって利益になることであれば、どうして私が行う政治に妨げが起こるのでしょうか。そこで、山林を切り拓いて皇居を造り、謹んで皇位に即いて、国民が平穏無事に生活できように邁進してまいります。上は天つ神からお授けくださった理想に応えて実現させる国づくりをし、下は邇邇芸命が目指した御心を広めようと思います。その後、国を1つにまとめて都を新しく作り、我が国をみんながともに平和に暮らせる家族が集う家のようにしていきます。これはとても素晴らしいことではありませんか。見渡せば、畝傍山の東南の橿原の地が国の中でもステキな場所なので、ここを国を治める場所に定めましょう。

解説

天皇を中心とした政治とは!?

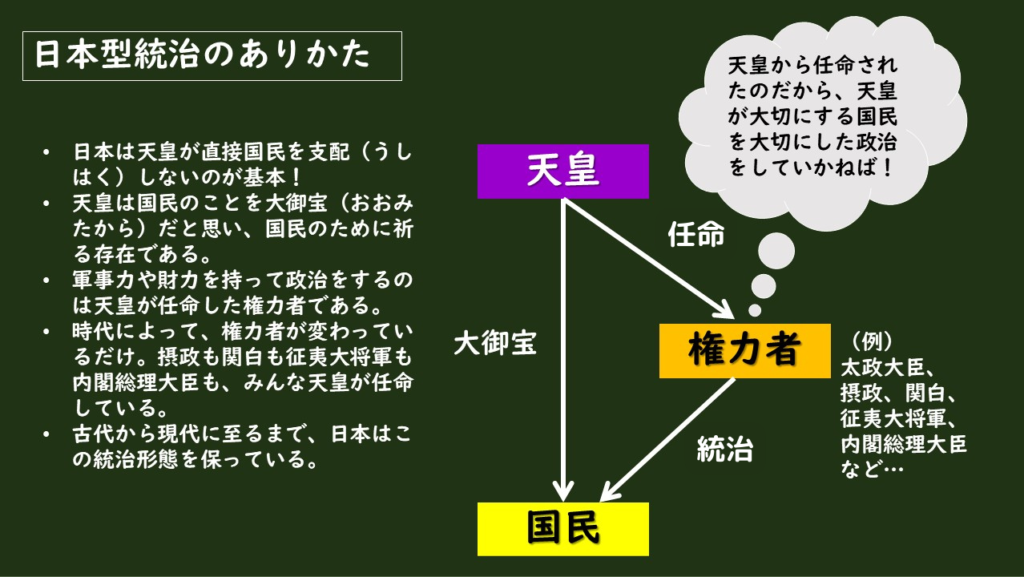

日本には初代の神武天皇から今上陛下まで126代の天皇がいらっしゃいます。ごく一部の例外を除き、日本は常に天皇の存在が国の根幹にありました。

「日本書紀」の「即位建都の詔」には、

上は天つ神からお授けくださった理想に応えて実現させる国づくりをし、下は邇邇芸命が目指した御心を広めようと思います。

とあります。

これをもう少し具体的に踏み込んでみます。

天照大御神が、御孫の邇邇芸命に、

「豊葦原の千五百秋の瑞穂の国は、是れ吾が子孫の王たるべき地なり。宜しく爾皇孫、就きて治らせ。行矣。宝祚の隆えまさむこと、当に天壌とともに窮りなかるべし。」

「日本書紀」天壌無窮のご神勅より

と仰いました。

簡単に申せば、天照大御神は邇邇芸命に対して天日嗣、つまり天照大御神の子孫たちによる「知らす国」にせよと言っています。

では、「知らす」国とはどのような国なのでしょうか。「知らす」というのはこんな意味です。

国の様子を知り、国民に寄り添い、世が治まることを願い祈る。権力や財力ではなく、「在り方」を体現することで影響を及ぼす。

天皇は民を我が物として奴隷のように支配するのではありません。国民を大御宝として大切にして国の平和を願う存在なのだということです。

話を「即位建都の詔」に戻すと、

上は天つ神からお授けくださった理想に応えて実現させる国づくりをし、下は邇邇芸命が目指した御心を広めようと思います。

「即位建都の詔」

というのは、神武天皇は「天照大御神が邇邇芸命にお命じになった「地上の世界(日本)を知らしめせ」」という精神を受け継いで国作りをしていきたいと仰っているのです。

神武天皇が発せられた詔は、もとをたどると、天照大御神が発せられた「三大神勅」で仰った理念に繋がっていきます。

- 統治者は清く公のために存在すべし(宝鏡奉斎のご神勅)

- 皇位継承は天照大御神に連なる子孫が行い、シラスべし(天壌無窮のご神勅)

- 国民が飢えないように稲作を発展させるべし(齋庭稲穂のご神勅)

「即位建都の詔」で、

御神勅に掲げられた理想を受け継いだ者が国のリーダーとなるべき

と神武天皇が仰った部分というのは、この三大神勅の内容とつながるのです。

「八紘為宇(はっこういう)」の精神

最後に、「即位建都の詔」で一番有名な部分について簡単な解説をします。

八紘を掩ひて宇と爲むこと。

「日本書紀」の「即位建都の詔」より

ここには日本が目指すべき姿が書いてあるとされています。この部分は、国をまとめて都を新しく作り、この世の中をみんながともに平和に暮らせる家族が集う家のようにするという意味です。

神武天皇の東征は九州から始まりましたが、決して順調ではありませんでした(神武東征の解説はこちら!)。

また、日本列島全体が天皇を中心として1つにまとまっている状況ではありません。例えば、弥生時代の日本の様子はまさに戦乱の世であったことが分かっています。遺跡の発掘や中国(チャイナ)の歴史書の「漢書地理志」や「後漢書東夷伝」あるいは「魏志倭人伝」から分かります。

戦乱の日本列島が1つにまとまってみんなで仲良く暮らせる国の姿を、神武天皇はご覧になっていたのかもしれません。

日本の肇国について「日本書紀」の記述をそのまま西暦で計算すると、西暦紀元前660年になります。この1月1日が現在の暦でいうと2月11日にあたります。この日を元年とする暦のことを皇紀とか神武天皇紀元暦と言ったりします。

明治時代にこの日を国の誕生日として「紀元節」と名付けました。現在は、「建国記念の日」と言っています。

記紀編纂の背景

「古事記」や「日本書紀」を編纂され始めたのは、天武天皇の御代です。

「古事記」は、「帝紀」や「旧記」の内容を稗田阿礼が暗誦し、太安万侶が筆録して作られました。天地初発から推古天皇の御代までのできごとがまとめられました。西暦712年(和銅5年)に完成し、元明天皇に献上されました。日本語を漢字の音や調を用いて表記しているのが特徴的です。

「日本書紀」は、天武天皇の皇子である舎人親王らが中心となって編纂されました。天地開闢から持統天皇の御代までのできごとが、事実の起こった順に年月を追って記す編年体という形式でまとめられました。西暦720年(養老4年)に完成し、元正天皇に献上されました。

西暦663年に、日本は唐と新羅の連合軍と戦いました。これを白村江の戦いと言います(白村江の戦いについてくわしい解説はこちら)。日本はこの戦いに敗れました。一歩間違えれば日本は唐や新羅の属国になっていました。日本は天皇を中心として、国としてまとまらなければならない時期だったのです。

また、「古事記」の序文には次のようなことが書かれていました。「帝紀」や「旧辞」に書かれている内容の中には真実と異なるものもあり、また多くの偽りもありました。だから、ここでしっかりと国の歴史を歴史書にまとめなければ、国家組織のあり方がゆがんだものになってしまうおそれがありました、と。

こういった背景のもとで、「古事記」や「日本書紀」、2つまとめて「記紀」がまとめられました。

おわりに

このような精神で日本は肇国しました。

神武天皇が立てられた誓いは天照大御神から授かったものを引き継がれたものであり、そして神武天皇以降の歴代天皇にも神武天皇の誓いは受け継がれてきました。そして長い時間をかけて、天皇と国民の絆が育まれてきたのではないかと思うのです。

このハナシは「日本書紀」に書かれた神話なのだから価値のないストーリーであると言う人もいるでしょう。でも仮にこの話が事実ではなかったとしても、「我が国をこういう国にしていこう!」という意思は真実なのだろうと思います。

ご自分のことよりも国を富ますことを優先なさるリーダーのもとで生活できることに感謝したいですよ。世界の歴史を見たら、リーダーが私腹を肥やして亡命だの何だのとやっている国はたくさんあります。翻って日本を見たら、先の大戦で大敗北を喫したときも天皇陛下は私たちの前にいてくださいました。

降り積もる 深雪に耐えて 色変えぬ

昭和天皇御製(昭和21年歌会始)

松ぞ雄々しき 人もかくあれ

生活が苦しい中で国民に対して励ましの言葉を昭和天皇から頂きました。ボクらのご先祖さまの多くはこの言葉に励まされたことでしょう。

こういった先人の天皇と国民の固い絆の歴史を知りつつ、次世代の日本人たちに伝えていきたいものですね。